焦点连接起来。

(3) 注重环境品质营造,延续城市航空记忆。

旧机场地区受机场隔离、管控要求的影响,大多呈低密度开发,尤其是处于城市空间与生态空间交接地区的边缘式旧机场地区,周边用地大多未开发,自然资源较丰富,利于空间环境的营造,有助于新型产业、创新要素的集聚。例如,挪威奥斯陆机场搬迁后,旧机场地区被改造成为具有层次感的公园绿带,周边布置了购物中心、大型娱乐场所和居住区,并通过景观改造带动了周边商业和居住功能的开发,目标是建成一个功能完善、具有地域特色的新社区;上海江湾机场搬迁后,旧机场地区通过对河道系统的保护与维育,建立区域生态廊道,引入滨水休闲设施、商业中心、主题公园和游艇俱乐部等,打造以中、高档住宅为主的知识型、生态型大型花园城区。在航空历史文脉保护方面,重点对航站楼、空管站和跑道等体现机场文化的公共空间载体予以保留,并采用景观设计手段,对航空信息进行“抽象”,在公共空间、城市家具的设计中予以体现。例如,香港启德机场搬迁后,旧机场地区在跑道公园的设计中融入了多项航空元素。

二 旧机场地区土地再开发规划思路与策略

(一)规划思路

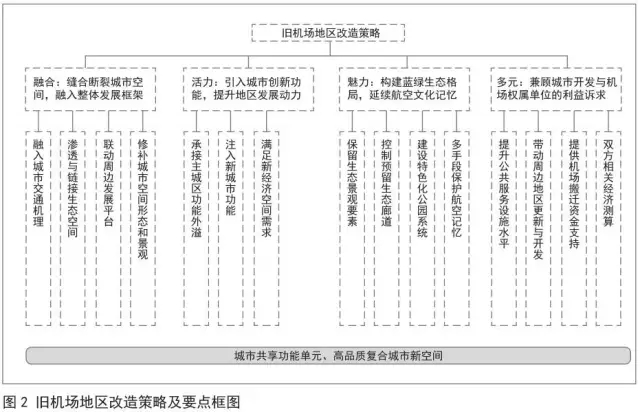

在借鉴国内外旧机场搬迁土地再开发案例的基础上,规划重点根据旧机场所处的区位,合理研判其功能定位;强调对区域生态景观要素的梳理,基于生态要素叠加和汇水分析,预留自然风廊道和雨水廊道,利用人工化廊道构建蓝绿生态框架;疏通城市脉络,构建交通输配环和“快慢结合”的交通体系;重点缝合周边路网,加密局部路网,打造开放街区式的创新共享街区,构建组团串联式空间格局;协调联动周边发展平台,在承接老城区功能外溢的同时,强化对创新创意功能的聚集,提供多样化创新产业空间;保留机场原始要素,在景观改造中融入航空信息,最终塑造出高品质的复合城市新空间(图2)。

(二)规划策略

1.缝合断裂城市空间,融入整体发展框架

旧机场地区的用地规模大,但城市功能、交通及景观等均在此“断裂”。机场的搬迁使得这片区域得以“解禁”,未来将面临“突变式”发展。规划应站在整个城市的角度对旧机场地区进行定位,将其纳入城市整体发展的大框架中:重点疏通区域交通,形成与城市接轨、高效便捷的交通体系;重视旧机场地区内外生态空间的渗透和周边平台的联动,形成利于城市发展的功能结构;借助城市设计手段,对旧机场地区的空间形态和景观环境进行精细化管控,修补城市景观断裂带。

2.引入城市创新功能,提升地区发展动力

旧机场地区应积极承接周边城区的功能外溢,利用自身资源优势,打造以宜居型社区空间为载体的活力空间。规划满足以信息技术为基础、以科创和文创产业为主导的新经济及其新社会阶层的空间需求,重点从区域经济的互补与支撑中寻求旧机场地区的功能定位,强化与周边平台的差异化发展,合理确定开发模式;借鉴美国绿色海岸地区、杭州城西科创走廊等案例,打造高品质的创新、创业、生态环境,建设双创空间、智慧产业园区和特色小镇等特色发展平台,促进旧机场地区由单一功能向多元功能转变。

3.构建蓝绿生态格局,延续航空文化记忆

旧机场地区大多位于城市边缘区,处于生态空间与城市空间的交接地区,具有良好的生态本底。规划优先引入周边生态空间,对各生态因子进行叠加分析,预留和控制雨水廊道,并配置海绵城市基础设施,尽量保证开发建设后的汇水路径与场地自然汇水路径一致;构建城市风廊道,以山、水为骨架,以人工化生态廊道为辅,维育生态安全格局,提升区域应对气候的韧性;结合蓝绿生态网络,建设特色化公园系统和共享多元的设施体系。

在旧机场地区的再开发中,运用恰当的措施对其航空记忆进行保护,并将城市文化融入其中,不但可以缝合城市文脉,维持城市文脉的连续性、完整性,而且对于提升区域品质、增加发展活力具有积极的作用。规划在保留跑道、塔楼和航站楼等实体要素的同时,还要注重非实体要素的体现,将旧机场地段的空间、非空间信息抽象转化为特定符号,融入区域开敞空间的景观设计中。

4.兼顾城市开发与机场权属单位的利益诉求,实现城市与机场的双赢

<�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号