庄规划用地标准缺失十几年后,为适应集体经营性建设用地入市等农村土地政策改革背景下的一次有益探索,以“指南”形式发布,更多体现的是政策的引导性,为村庄规划的编制、实施与管理提供框架基础,代表了功能安排和开发管理的意向。

(一)建立了完整的村域用地分类体系,有利于统筹乡村土地资源

1.实现村域用地一张表覆盖

考虑到村庄用地范围小、规划层级少的情况,《指南》突破城市用地标准中“城乡用地 (H)”和“城市建设用地(H11)”分类两张表的形式,采用一张表覆盖村域范围内所有用地类型,将村庄用地分为“村庄建设用地 (V)”“其他建设用地(N)”“非建设用地(E)”三大类,便于更好地统筹村庄土地资源,适应新时期村庄规划编制、用地统计与管理、土地确权等工作。

2.简化用地类型,实现与现行标准对接

村庄存在建设规模小、用地功能复合多变的特点,过于详细的用地分类不利于反映村庄现状情况和编制村庄规划。简化用地类型,建立一套“城乡统筹”和“多规合一”的村庄规划用地分类体系,实现村庄土地管理和空间规划的整合,更有利于村庄发展。

(1)与城市用地标准的衔接。

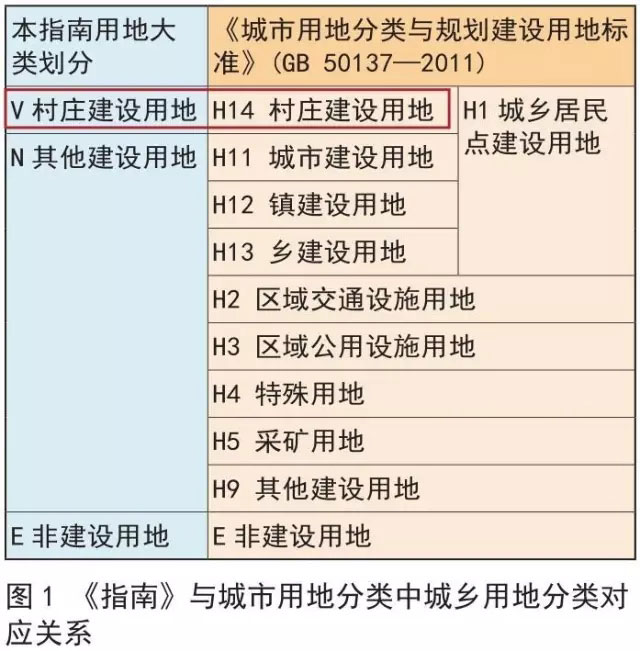

《指南》与城市用地标准中的“城乡用地分类”和“城市建设用地分类”两张表上的用地进行“一对一”和“一对多”对接,基本满足城乡统筹的要求。

城市用地标准将城乡用地分为七类,《指南》将这七类用地交叉合并,将“村庄建设用地 (H14)”从“城乡居民点建设用地 (H1)”中提出并进行细分,其余“城乡居民点建设用地(H11、H12、H13)”以及“区域交通设施用地(H2)”、“区域公共设施用地(H3)”、“特殊用地(H4)”、“采矿用地(H5)”、“其他建设用地(H9)”合并为“其他建设用地 (N)”( 图 1)。这些用地权属不属于村集体管辖范围,通常由上位规划划定,不是村庄规划的重点,因此不再细分。

村庄建设用地的中类划分,根据“宜粗不宜细”的原则和用地弹性需求,结合村庄土地使用特征,对城市建设用地大类进行了相应合并,满足最基本的用地类别要求(图2)。

(2)与土地利用现状分类的对接。

《指南》非建设用地中的农林用地,采用与土地利用现状分类对接的形式,依据农村建设与管理特点,对土地利用现状中的“农林用地”作了相应调整,分为“设施农用地 (E21)”、“农用道路 (E22)”和“其他农林用地 (E23)”,并在内容定义中将“设施农用地”和“农用道路”与传统内涵进行区分,加强对两类用地的非法开发管控。

3.加强对非建设用地的管控,维系村庄人地关系

现有可参考的村庄规划用地分类侧重于村庄居民点的建设用地分类,而非整个村域范围的用地分类。历经千百年时间自然孕育演化出来的乡村聚落,无论是阡陌小道、房舍聚落,还是农田林带、河流丘陵,最珍贵的是人与土地的伦理,对村庄自然景观风貌、生态要素及农业产业发展的忽视,割裂了人与土地互相依存的关系,造成村庄建设用地低水平扩张和村庄风貌缺失,不利于生态文明的发展。《指南》在非建设用地方面强化了对农业生产要素的空间布局引导及相关建设行为的管控,加强了对村庄生态安全和景观风貌的重视。

(二)建立用地层级与适用范围的对应关系,增强指南适用性

1.各层级分类体系侧重点不同

《指南》以土地使用性质为主导,辅以用地权属、公益性和盈利性开发等政策性要素,形成“大—中—小”三级树形体系,不同用地分类层级侧重有所不同。

大类用地强调“全域管控”的思路,综合考虑用地功能和权属。主要功能在于划定村域内与区域利益相关的结构性空间要素,如村庄居民点、农林用地、区域性重要设施、生态管控区、农业用地、自然景观用地等具有不同开发原则和重要保护意义用地的边界。

中类用地按照“宜粗不宜细”的分类原则,以用地功能和开发性质为主要分类依据。主要功能�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号