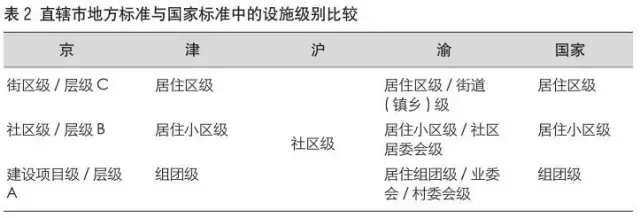

村委会级(表2)。

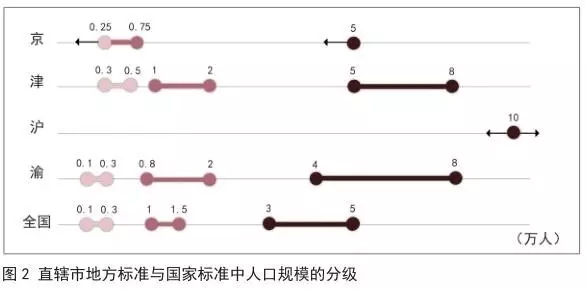

(2)人口规模存在差异。《国标》《天津市标》《重庆市标》均规定了各级人口的规模区间,《北京市标》规定了各级人口规模的上限,《上海市标》规定了人口规模的基本值。《天津市标》《上海市标》《重庆市标》中的各级人口规模多突破了《国标》的限制,仅《北京市标》的各级人口规模在《国标》的限度以内(图2)。

(三)设施项目比较

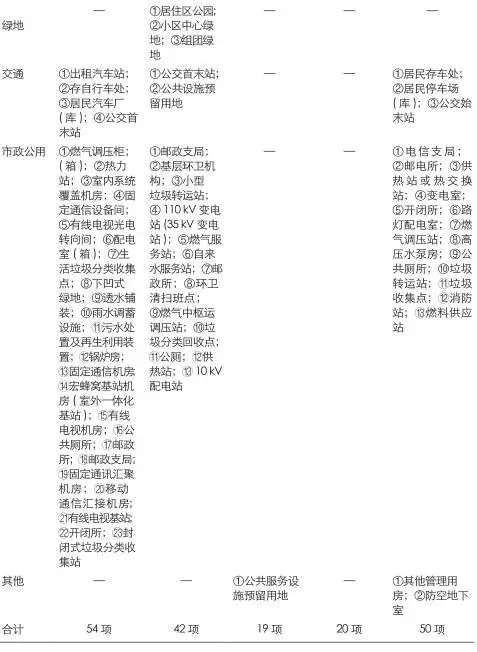

《国标》共包括 50 项设施,《北京市标》《天津市标》《上海市标》《重庆市标》分别包括54项、42项、19项和 20 项设施。《国标》和直辖市地方标准存在各级设施项目数量与项目内容两方面的差异。

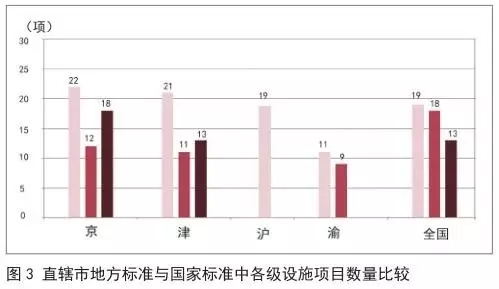

(1)各级设施项目数量不同。《国标》中,居住区级、居住小区级和组团级设施项目数量分别为19项、18项、13项,依次减少;《北京市标》《天津市标》中间级别的设施的项目数量最少;《上海市标》只有一个等级,设施项目共19项;《重庆市标》中设施项目设置仅为居住区级(街道/镇乡级)和居住小区级(社区居委会级)两级,分别为11项和9项,与上文按照人口规模和行政管理范围划分的3个等级不匹配(图3)。

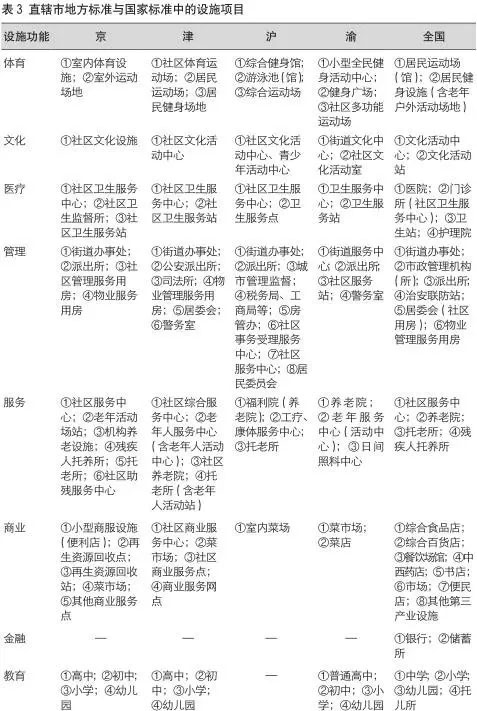

(2)设施项目类别差异大。按照设施的功能将《国标》和各直辖市地方标准的设施项目进行归纳(表3),有以下不同。

①《国标》设置了银行、储蓄所、护理院、邮电所和垃圾收集点等设施项目,而各直辖市地方标准中不包括这些设施项目,但加入了邮政所、老年活动中心、分类垃圾收集点及物业服务用房等设施项目。

②《国标》对设施项目的设置进行了强制性设置和建议性设置的区分,而各直辖市地方标准未做此区分。

(四)设施指标比较

设施指标的比较包括指标类别和指标数值两方面。

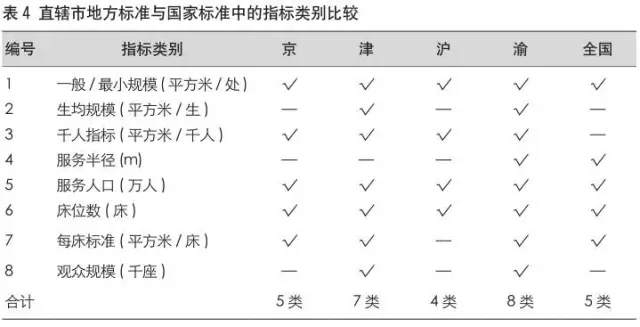

(1) 指标类别差异。《国标》中的指标类别包括 5 种:一般规模、服务半径、服务人口、床位数和每床标准。4个直辖市地方标准与《国标》相同的指标有 3种:一般 /最小规模、床位数和服务人口。此外,4 个直辖市地方标准均增加了千人指标。服务半径、每床标准 ( 平方米 / 床 )、生均规模和观众规模4种指标类别在各直辖市地方标准中的设置情况不同(表4)。

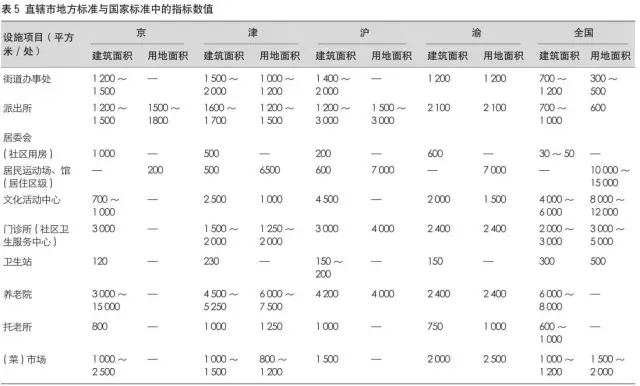

(2) 指标数值差异。各项设施的指标数值存在差异,以《国标》和直辖市地方标准中均有的指标类别“一般 /最小规模 ( 含建筑面积、用地面积 )”为例进行比较,可以看出以下不同:①部分直辖市地方标准取消了街道办事处、文化活动中心、门诊所 ( 社区卫生服务中心 ) 和 ( 菜 ) 市场独立占地的规定;②所有直辖市地方标准均取消了卫生站独立占地的规定;③所有直辖市地方标准均提升了街道办事处、派出所和居委会 ( 社区用房 ) 的指标数值,降低了居民运动场、馆 ( 居住区级 )、文化活动中心、门诊所 ( 社区卫生服务中心 )、卫生站和养老院的指标数值 ( 表 5)。

二 直辖市地方标准对国家标准调整的原因解析

直辖市地方标准从设施类型、等级、项目和指标4个方面对《国标》进行了调整,调整的原因包括基层治理模式的转变、市场化建设模式的兴起、居民生活需求的变化、城市建设环境的差异、上位标准的调整及专项规范/标准的制定5个方面。

(一)基层治理模式的转变

新中国成立后,我国城市基层社会逐步建立了以“单位制”为主、以基层地区管理 (“街居制”) 为辅的管理体制。在住区建设方面借鉴苏联的居住小区理论,形成“居住区—居住小区—居住组团”的规划结构模式。基层社会的管理主体和居住区建设主体均为居民工作单位,居民即单位职工,其福利容易得到保障。然而,随着改革开放,经济社会转型,人口流动性增强,单位制成为历史,随着职能超载与责权有限的矛盾激化,“街居制”面临困境。2000年 11 月,国务院办公厅转发了民政部关于在全国推进城市社区建设的意见,由此社区建设在全国城市中迅速开展,街道—社区制全面推行。自此,住宅开发市场化,由基层政府与社会组织组成的基层社会管理主体与由住宅开发商构成的住�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号