| 【规划师论坛4】供给侧结构性改革视角下城市用地功能布局优化策略 |

| 规划师杂志社 2017-08-11 10:33:04 |

| |

住功能组团。当居住房地产业进入衰退期,大量的城市用地已作为居住功能建设,将引发居住功能过剩、库存过高和烂尾等严重后果。

(二)用地功能外部效应的影响,导致公共配套不足

英国经济学家马歇尔在其经典著作《经济学原理》一书中提出了外部性理论(也称“外部效应”或“溢出效应”),是指一个人或一个企业的活动对其他人或其他企业的外部影响,这种影响并不是在有关各方以价格为基础的交换中发生的,因此其影响是外在的。确切地说,外部经济效果是一个经济主体的行为对另一个经济主体的福利所产生的效果,而这种效果很难从货币或市场交易中反映出来。

根据我国的城乡用地分类,公共服务用地主要为A类,经营性用地主要为B 类、R 类。在开发过程中,公共服务用地主要由政府投入开发,产生正向的外部效益;经营性用地主要由市场投入开发,需要消耗公共服务用地产生的正向的外部效益,特别是居住类用地 (R)需要大量的教育、医疗与体育设施等公共服务用地配套,产生负向的外部效应。而这些效应很难在土地市场交易中反映出来,从而在以需求为导向的土地供给背景下,使得以居住类用地 (R) 为主的经营性用地增加,以公共服务类用地(A)为主的服务性用地减少,最终使得公共服务用地和经营性用地严重不相平衡、匹配。

结合当前我国城市公共服务配套情况看,各种客观因素加大消耗了公共服务用地产生的正向的外部效益,导致现在很多城市在公共服务配套供给方面存在很多不足。首先,原来的老城、老旧建成区对公共服务配套缺乏系统考虑,配套标准较低,而且提升空间有限,造成公共服务设施缺乏;其次,为降低楼面地价,新建区域通常采取高容积率、高强度的开发模式,也使片区居住人口增多,造成人均公共设施用地减少;再次,随着二胎的开放和老龄化等问题凸显,规划面临的挑战越来越多,但规划建设还是按照原来的教育、养老设施配套计算的口径、标准进行,相关公共配套不足的问题也将会日益突出。

(三)土地财政主导的用地竞租,导致居住用地过多

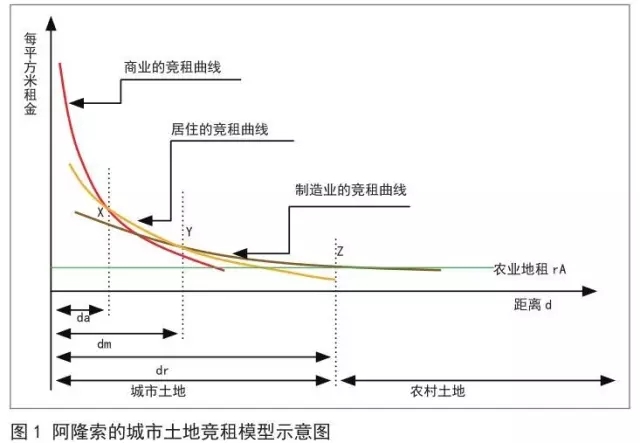

美国土地经济学家阿隆索引入区位边际均衡和区位边际收益等空间经济学理论而提出竞租理论,竞租(Bid Rent)是城市经济学中的一个基本概念,是一个“意愿支付租金”的虚拟概念,即某个土地使用者 ( 居民或企业 ) 为竞争得到某块城市土地 ( 某个区位 ) 所愿支付的最高租金。他认为,对区位较敏感、支付地租能力较强的竞争者 (如商业服务业 ) 将获得市中心区的土地使用权,其他活动的土地利用依次外推。随着地租地价从市中心向郊外逐渐下降,市中心至郊外的用地功能依次为商业区、住宅区、制造业区和农业区。

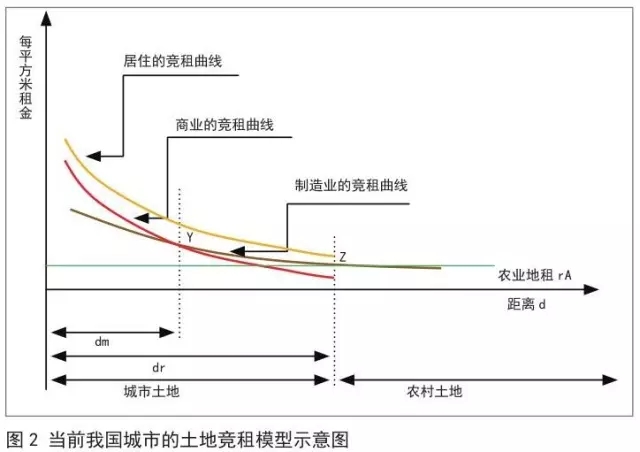

当前,土地财政收入是我国城市地方财政的主要来源之一,何种用地功能支付的地价最高,便可主导土地具体的使用性质。受网络电商的冲击,商业区难以支付核心区的昂贵地价,逐步退出核心区土地竞租;制造业区面临产能过剩、环境问题的危机,也逐步退出城区土地竞租;而住宅区诸多的市场优势,使得其在土地竞租市场极具竞争力。根据阿隆索的竞租模型(图1),可以演化出当前中国城市的土地竞租模型(图2),可看出我国居住用地的竞租曲线在城市各区域中均出价最高,从而可以理解为何居住功能用地在城市各个区域的土地功能中都会如此快速的增加。

结合当前我国的市场形势看,去化周期最短、市场需求最多的还是居住用地。首先,在旧城改造中,为解决居民回迁、安置成本过高和拆迁改造资金迅速回笼等问题,旧城改造后的用地被定位为居住用地。其次,在新区开发中,需要大量建设城市道路、市政管线与公共服务配套等基础设施,而最能获得银行贷款、社会企业投资的用地也是居住用地。最后,在销售和租用前景不佳的情况下,已建成的酒店、办公与公寓等功能也被当作居住功能使用。这些情况都使得城市居住用地功能增加过多,城市不同功能之间的用地比例失衡。

二 深化供给侧结构性改革对城市用地功能布局的要求

在城市规划领域,深化供给侧结构性改革,需要通过供给管理,从土地生产资料的合理功能结构配比布局入手,提高供给质量,调整土地功能的市场供应,推动过剩土地的化解,促进产业优化重组,降低新兴产业拿地成本,有效推进新兴产业和现代服务业发展,增加公共产品和服务土地供给,优化城市用地功能布局,实现用地供给结构对今后长期需求变化的适应性和灵活性。

|

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号