。

过量的城镇空间资源供给,导致了土地利用效率低下、用地结构不合理和资源环境紧约束等诸多问题。以深圳为例,特区设立后的高速扩张使其在2006年即出现了土地、能源与水源、人口承载力及环境承载力“四个难以为继”,在资源环境的倒逼下已率先迈入“存量时代”。

(2) 效率导向的空间供给与品质导向的需求升级之间的不适应。

工业化时代,城市是经济产业集聚的中心,资本与权力控制下的城乡规划更加关注城市竞争力的提升与生产空间的组织效率,“以人为本”的理念渐行渐远。服务于资本和空间生产的“增长主义”规划供给方式,造成了经济与社会、文化、生态等多元目标发展的失衡,积累了诸多外部负效应。

城镇化的进程实际上也是人的需求升级的过程,即从解决就业与温饱、保障子女教育、满足家庭安置到提升生活品质、实现个人追求。随着新一轮城镇化的人口特征发生改变,城乡居民对于宜居品质、城乡特色、公共服务和创新空间等多方面的需求品质也日益升级。据调查,我国人口平均教育水平持续升高,年龄结构由“金字塔形”转向“纺锤形”,人口结构的变化将引导城乡空间的需求从过去的单一化与效率型转向多元化与品质型。

(3) 标准化空间供给与差异化多元需求之间的不适应。

标准化的规划技术要求与管理机制提供了通用的规划建设准则,有利于保障规划建设的底线要求,但也给各地多元化建设需求造成了一定限制与桎梏,使规划供给难以应对城市的差异性需求,难以提升空间供给的精准性。随着市场经济发展,城市功能的多元化与复合性需求日渐凸显,而当前城乡规划建设管理法规、程序与机制等却缺乏相应的弹性与适应性。

以用地兼容性管理为例,缺乏弹性的土地使用编制实施体系与城市功能的实际需求产生了诸多矛盾,不利于空间活力与土地集约利用的提升。在大城市,突破城市建设、土地出让和运营管理机制的障碍,促使公用设施、交通设施和公共服务设施等用地之间混合使用的趋势性与必要性逐步增强,这对相关的规划制度改革提出了新要求;在中小城市、小城镇,现状城镇用地的功能高度混合、下商上住的模式十分普遍;在城镇边缘地带,前店后厂的用地混合模式也十分常见。

二 供给侧结构性改革背景下城乡规划的转型方向

2016年中央经济工作会议提出“十个更加注重”,除强调“经济增长要更加注重供给侧结构性改革”外,还提出“推进城镇化要更加注重以人为核心、促进区域发展要更加注重人口经济和资源环境空间的均衡”等,给城乡规划模式与方法转型提出了新要求。

随着土地资源日渐紧缺和以规模经济为主导的全要素生产率、增长率不断下降,城乡规划作为公共政策及治理工具,应从经济思维转向城市思维,从项目思维转向规划思维,强调城乡发展的宜居性与规划方法的系统性。

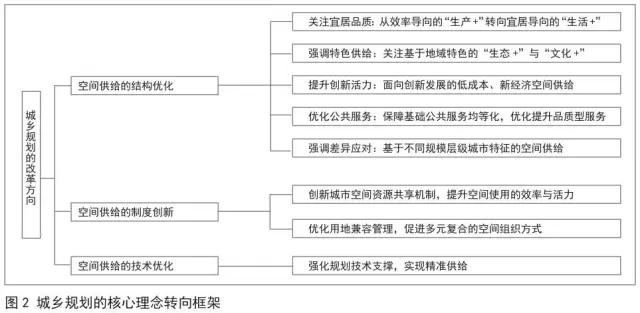

基于供给侧结构性改革的要求,借鉴全要素生产率的内涵导向,本文建议从要素供给结构、制度环境及技术手段三方面对城乡规划进行优化提升,落实“三去一降一补”的任务要求(图2)。

(一)优化空间要素供给结构:以差异化供给提升空间价值与宜居性,补空间服务短板,降空间发展成本

总体上,城乡规划的空间供给模式应从建设开发转向“五量控制”,即框定总量、限定容量、盘活存量、做优增量与提高质量。在结构质量上,城乡规划应从服务于物质建设转向服务于人民生活,强调以“宜居品质、各具特色、富有活力、优化服务与差异应对”作为规划结构性改革的重点内容。

(1) 关注宜居品质:从效率导向的“生产+”转向宜居导向的“生活+”。

在促进城市紧凑布局、优化城市形态的基础上,引导存量空间的生活化与精细化营造,推动传统效率导向的消极空间 ( 如高速路、高架桥等 ) 向宜居导向的生活空间 ( 如公园、慢行空间等 )转变,以提升城市的宜居性。西方国家在后工业化历程中进行了大量宜居导向的城市更新实践,如波士顿自 20 世纪70年代开始实施的“BIG DIG”计划,将割裂城市中心与滨水区的高速公路予以拆除并引入地下,从而缝合城市公共空间体系;又如 2015 年启动的纽约皇后大道改造,在原本速度导向的道路上设立独立路权的自行车道,并基于慢行交通需求改进交通设施体系,从而保障面向生活的非机动交�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号