域生态保护红线,如海南划定了11535km²的陆域生态保护红线,占陆域面积的33.5%;山东共划定了 533个陆域生态保护红线区块,成为我国第四个完成陆域生态保护红线划定的省份;上海初步将44.5%的市域陆域面积划入了生态红线保护区等。积极划定省级陆域生态保护红线,对于整合各省陆域生态系统、提高生态保护与管理效率具有重要的战略意义和现实意义。

二 省级陆域生态保护红线划定原则及技术路线

(一)划定原则

省级陆域生态保护红线划定遵循以下基本原则:①强制性原则。在保障国家和地方生态安全的重点区域,必须划定生态保护红线,并且实施严格保护。②系统性原则。由于生态保护红线划定是一项系统、复杂的工程,在不同区域范围内,应根据生态保护对象的功能与类型进行划定,通过叠加分析,形成整个区域的生态保护红线。③区别性原则。根据生态保护的重要性及监管要求,生态保护红线应实行分类划定、分类管理和差异性管控措施。④协调性原则。生态保护红线划定应与上位规划或其他规划、区划相协调,共同形成合力,以增强生态保护效果。⑤可行性原则。生态保护红线划定应与经济社会发展需求和当前监管能力相适应,预留适当的发展空间和环境容量空间,根据实际确定红线规模并落到实地。⑥动态性原则。生态保护红线划定后并不是永久不变的,红线面积可以随着生态保护能力的增强和国土空间的优化进行适当增加。当外界环境的变迁导致红线边界和阈值发生相应变化时,应当对红线适时进行调整,从而确保基本生态功能的供给。

(二)技术路线

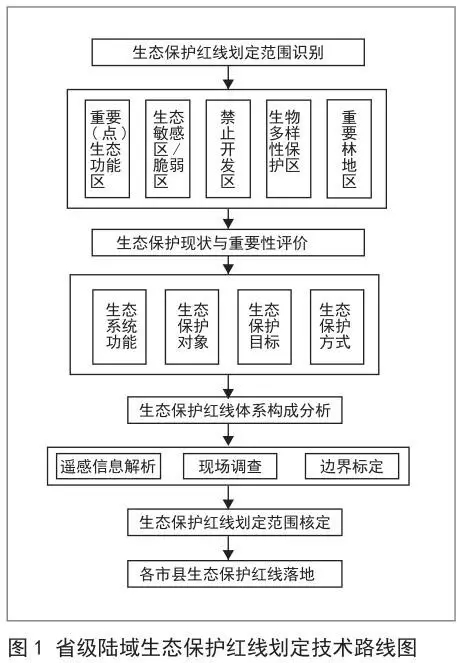

省级陆域生态保护红线划定以保护区域重要生态系统为主要目的,建立与完善陆域生态保护红线划定技术与方法体系,提出区域生态安全格局构建的科学方案,制定生态保护红线保护与管理对策,其技术路线如图1所示。

(1)生态保护红线划定范围识别。

依托区域陆地生态安全格局,结合上位规划要求,在遵循国土开发与承载能力相匹配、集聚开发与均衡发展相协调、分类保护与综合整治相促进、资源节约与环境友好相统一的理念和方法的基础上,初步识别生态保护红线的划定范围。

(2)生态保护现状与重要性评价。

在生态功能化的范围内开展区域生态保护现状调查,系统分析区域内的自然生态系统结构与功能状况、时空变化特征以及受自然和人为因素威胁状况,综合评估生态保护成效与存在的问题。同时,依据生态保护红线划定的相关规范性文件和技术方法,对区域内的红线划定范围进行生态保护重要性评价,明确主导生态系统的服务功能、生态保护目标与工作重点,在空间上识别生态保护的核心区域。

(3)生态保护红线体系构成分析。

根据环境保护部下发的《生态保护红线划定技术指南 ( 修订版 )》要求,按照不同的划分方式明确生态保护红线的类型及管控级别,科学分析生态保护红线的体系构成。

(4)生态保护红线划定范围核定。

通过现场踏勘、实地调查与遥感信息解析等方式,对生态保护红线的分布范围进行生态调查与边界核查,结合生态保护重要性评价结果,通过统筹协调、有机叠加,确定各类红线划定范围。

(5)各市县生态保护红线落地。

按照保护需要和开发利用现状,将生态保护红线落实到各市县,在勘界基础上设立统一规范的标识标牌,确保生态保护红线落地准确、边界清晰。

三 广西陆域生态保护红线划定

广西地处我国华南地区,陆域总面积为23.67万平方千米,辖14个地级市、109 个县级行政区,其中包括 34 个市辖区、7个县级市、68个县。广西东连粤港澳,南临北部湾,背靠大西南,面向东南亚,是我国东、中、西三大地带的交汇点,是西南地区最便捷的出海通道,以及连接国内外多区域的国际通道、交流桥梁与合作平台。广西紧邻云贵高原,地势由西北向东南倾斜,四周山地环绕,桂东、桂南和桂东北一带有大片谷地,总体呈现山岭连绵、丘陵起伏、平原狭N�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号