形态 (东西窄小、南北狭长 )、外围交通和山水条件等要素的限制,新区空间发展和周边区域呈割裂状态,制约了城市向东和向西的发展,导致了其对外辐射作用较弱,不利于形成城市新中心。②鹤壁新区交通道路网结构不合理,城市主干道、区域性干道和区域支路比例失衡。例如,新老城区连接的道路只有大白线和快速通道,道路数量较少且级别较低,导致了新区与老城区的联系薄弱。③鹤壁新区的基础设施较好,很多市民选择在新区居住,但由于部分城市职能还留在旧城区,导致就业岗位与居住空间分异,新老城区之间出现钟摆式交通。④城市优质的自然资源条件为生态城区的开发建设提供了良好的基础条件并影响其空间发展;淇河文化作为鹤壁历史文化的重要组成部分,其人文生态价值未被充分挖掘,在空间规划中可以作为重要的人文和生态要素被提取并利用;新区存在用地功能单一、用地种类不合理等问题,需要在规划中加以引导。

三 鹤壁新区空间规划目标与策略

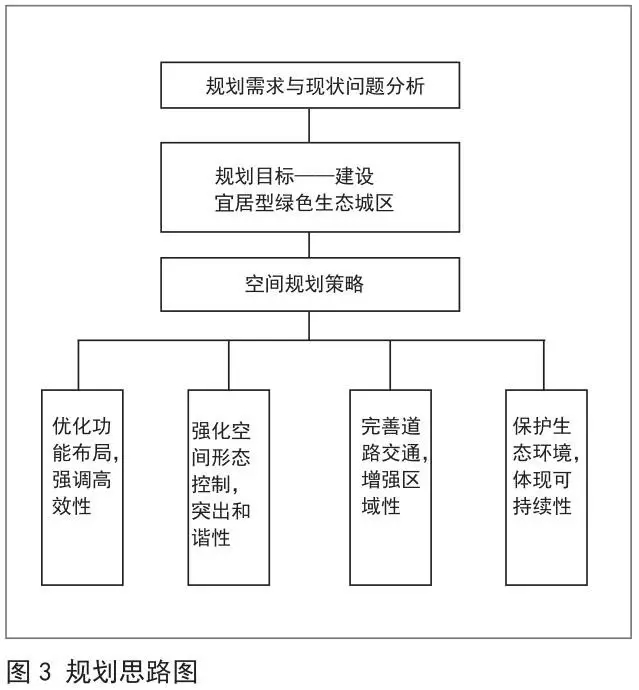

(一) 规划目标

鹤壁新区空间规划是展现鹤壁城市新形象的重要战略。因此,规划以人文生态作为其空间发展的主要方向,以鹤壁市独特的山水生态格局为基底,针对区域空间发展不能适应城镇化需要的现实情况,通过功能布局调整、空间形态控制、交通路网设计及对淇河人文生态带的塑造,将鹤壁新区打造成为彰显鹤壁市人文内涵、提供宜居生活空间的绿色生态城区。

(二)规划策略

为了实现上述目标,规划以城市发展和全局部署的战略眼光,以保持和改善区域生态环境为基础,结合绿色生态城区的特征,立足于打造鹤壁的人文城市形象,提出优化功能布局、强化空间形态控制、完善道路交通和保护生态环境四大策略,并将其落实到空间发展架构概念性方案中(图3)。

1.优化功能布局,强调高效性

在新时期的背景下,如何提高土地使用效率、使土地功能复合化以及使城市运转处于动态的平衡状态是发展生态城区的关键。规划依托淇河水系强化了其人文生态职能,重塑了居住和商业职能,实现空间资源的优化配置;将布局不合理的工业用地调整为居住、商业和文化用地,采取紧凑发展的用地布局模式,有利于减少对自然生态环境的破坏、提高居民出行效率、提升区域的职住平衡比例;根据需要设置了绿化隔离带,结合淇河水系构建了城市复合绿化生态系统,为塑造鹤壁新区生态城市特色奠定了基础。

2.强化空间形态控制,突出和谐性

随着我国城镇化的快速推进,城市的功能越来越复杂,现有的规划管理手段得不到及时更新,与城市发展相脱节,导致城市建设缺乏引导,城市的特色逐渐丧失,甚至出现“千城一面”的现象。规划急需对城市的空间形态进行引导、控制,以提升城市的环境品质,促进区域和谐,塑造特色鲜明的城市形象。

3.完善道路交通,增强区域性

完善道路交通的措施包括:①针对规划片区组团间通道联系不畅的问题,通过建立高效便捷的城市交通体系,使城市的各个片区和组团快速联系,以提高城市运转效率,增强区域性;②根据城区的物流特征,对过境交通承担的物流功能进行调整,将穿越城区的交通对居民生活的干扰降到最低,为城市空间品质的提升创造条件;③增加支路网密度,设置多种道路级别,针对城区目前交通被分割的情况,进一步打通交通路网,缓解城区干道的压力,同时增加多条城区支路,方便居民出行,从而形成合理的道路等级结构。

4.保护生态环境,体现可持续性

将规划片区内的自然生态条件、城市特色要素相整合,构建和谐、良性发展的特色城市空间是引导绿色生态城区发展的重要因素。规划尊重规划片区内的自然生态条件,在尽可能减少对自然资源破坏的前提下,采用适宜的人工手段加强与区域自然生态系统的沟通和联系,实现居民和自然生态环境的良性互动;通过延续鹤壁市历史文脉,构建体现鹤壁特色、宜居的特色空间,实现文化生态的可持续发展。

四 鹤壁新区建设绿色生态城区的空间规划内容

(一)优化空间和功能布局,推动区域的良性发展

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号