”“鲁尔地区区域规划监测反馈系统”“芝加哥:走向 2040—综合区域规划”等。

在国内,随着全球化和城镇化带来的区域化影响的加深,最近十多年来城镇群研究在理论和实践层面取得了较丰富的成果,研究视角和领域不断拓展。已有研究普遍认为我国城市群的形成机制、背景和阶段与发达国家不同,且问题更加复杂,地区差异性大,因此相关研究需要结合我国国情和地区背景进行理论与方法的创新。此外,我国在技术方法方面的探索得到加强,国家“十一五”科技支撑计划涉及了城镇化监测、区域规划和城市生态规划等多个领域,其中“城镇化与村镇建设动态监控关键技术研究”项目研究了城镇化动态监测技术集成体系 (LISUM) 及相应的技术平台,开发了针对人口流动、土地节约、生态容量、社会和谐、城乡产业和基础设施 6 个方面的动态监测、预警和监控的技术。“十二五”科技支撑计划进一步关注“城镇群”,目前正在开展“城镇群空间规划与动态监测关键技术研发与集成示范”研究。此外,2010年以来有关城镇群研究的自然基金项目增至近百项,大量的研究关注城镇群空间肌理模拟、空间结构网络分析与生态要素评估等。

总体上看,国内关于城镇群的研究在理论和实践层面均取得了较丰富的积累,但对于仍在快速推进的中国城市密集区发展的优化模式及引导控制对策研究不足,尤其是在城镇群生态空间规划与治理的研究方面存在不足。基于此,本文以武鄂黄黄城市密集区为例,对其生态空间识别、选择及结构优化展开探讨,以期为类似城市密集区生态空间的规划提供参考。

二 城市密集区生态空间格局识别

(一)研究区域现状及问题

武鄂黄黄城市密集区地处湖北省东部地区,是湖北省长江经济带在武汉城市圈内的主要区域,是武汉城市圈的核心区,是以武汉市区、鄂州市区、黄石市区和黄冈市区为主体的城镇聚集带( 图 2)。该区域近年来随着社会经济的快速发展,人口快速增长、空间规模扩张,生态保护压力逐渐加大。主要表现在:① 空间外延拓展趋势明显。各大城市由主城向外蔓延扩张,外围各种类型新区贴近主城边缘开发。②生态空间格局破坏加剧。随着区域蔓延扩张,生态用地被大量占用,空间分割现象突出,景观空间较为破碎,城市空间的快速扩张加剧了整体生态格局的破坏。③整体保护缺乏协同。区域生态空间保护与管理涉及多个城市及部门,造成整体空间保护难以协调。

现以武鄂黄黄城市密集区为例,在测度其生态空间状况的基础上,选择、识别城市密集区生态空间格局,探讨城市密集区生态空间的结构要素。

(二)研究方法

1.AHP 层次分析法

生态空间通常受多个因子共同作用的影响,因此采用层次分析法对评价因子进行全面综合分析,在评价过程中突出主导因子,并给不同评价因子配以不同权重以反映因子的贡献率大小。

2.网格系统及模型分析

首先采用网格系统将武鄂黄黄城市密集区空间划分为“270×190”个方格,每个方格大小为“0.5 km×0.5 km”,以网格为单位对某类土地利用敏感性进行分析;其次使用ArcGIS10.1软件建模,量化城市密集区生态空间状况;最后利用 GIS 分别进行单因子的分级与制图和多因子叠加分析,生成综合生态敏感性分布图,判断区域整体生态空间状况。

(三)武鄂黄黄城市密集区生态空间状况测度分析

1.影响因子的选取及指标权重的确定

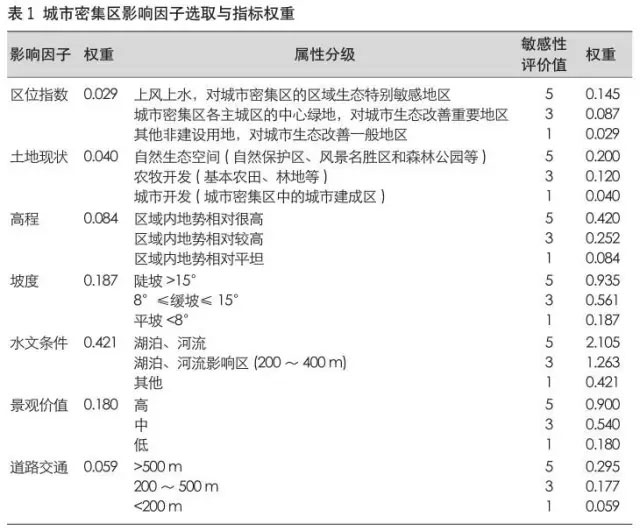

首先结合武鄂黄黄城市密集区的环境特色及具体情况,利用 GIS 技术,通过对地形地貌、生态环境等方面的条件进行分析,确定区域生态敏感度较大的因子,主要包括区位指数、土地现状、地形条件 ( 高程、坡度 )、水文条件 ( 河流、湖泊 )、景观价值和道路交通六大类生态因子。其次利用层次分析法对指标的相对重要程度进行测量,引入九分位的相对重要的比例标度,构造一个判断矩阵。最后在 ArcGIS 中进行空间分析和叠加计算,最终得出每个影响因子的权重综合得分值 ( 表 1)。

2.生态空间状况的测度

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号