| 【PR】福利经济学视角下城市存量空间密度调整优化研究 |

| 规划师杂志社 2017-07-28 17:21:16 |

| |

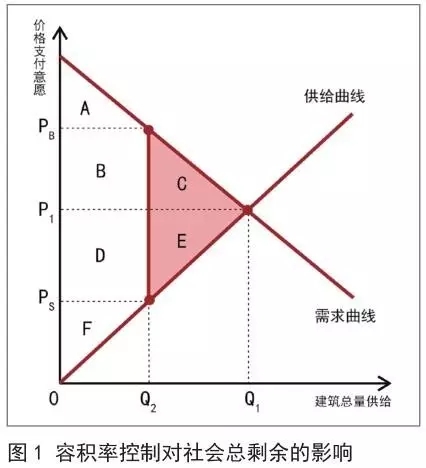

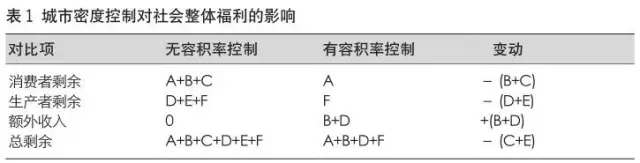

的供给曲线或者需求曲线发生移动。由于密度控制属于典型的政府管制政策,即通过对土地容积率的控制来干预市场均衡状态下的建筑开发总量,那么就必然会带来无谓损失。根据“哈伯格三角形”理论( 图 1),如果没有密度控制,则需在土地上的建筑开发总量供给曲线和需求曲线的相交处找出均衡价格 P₁与均衡数量 Q₁。因为需求曲线反映了买者 ( 住房者、租户 ) 的支付意愿,所以消费者剩余是需求曲线和价格之间的面积,即“A+B+C”;同理,由于供给曲线反映了土地开发的成本,所以生产者 ( 开发商)剩余是供给曲线和价格之间的面积,即“D+E+F”。在这种情况下,社会总剩余即消费者剩余和生产者剩余之和,等于“A+B+C+D+E+F”的面积,此时不会产生无谓损失。

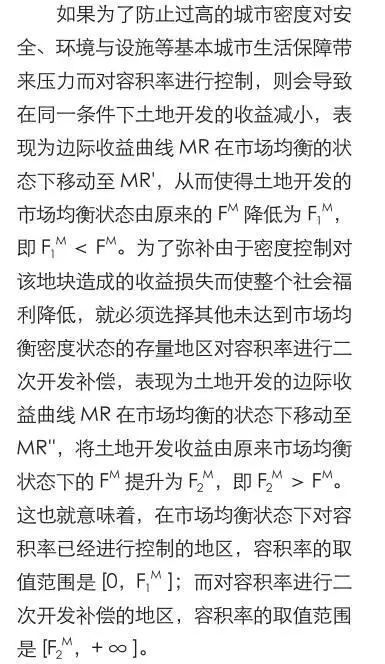

在城市存量空间开发的过程中,对社会福利产生影响的因素除了密度以外,还有负外部性这一关键变量。根据Tatsuhito等人的研究,城市内每个产权地块的效用之和相当于总的地块开发效用最大化。在福利经济学的分析框架下,由于地块开发效用也在一定程度上代表了社会经济福利,根据社会福利最大化原则,最优的城市密度应当为能使整个社会福利最大化的市场均衡状态下的容积率值。

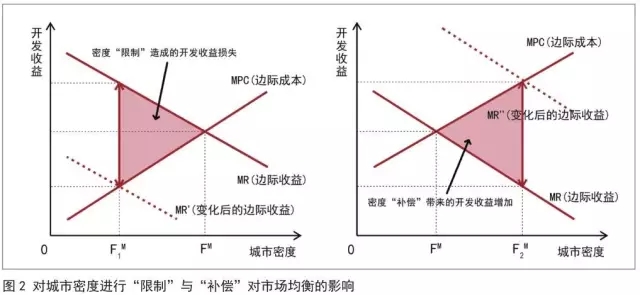

一方面,在绝对理想的状态下,由于土地开发本身存在一定的负外部性(如交通拥堵、噪音干扰和采光不足等)影响,如果分别对两个地区的密度进行“限制”与“补偿”,这就导致人口、资金等资本要素根据市场选择,由原本该向密度“限制”地区流入的部分资本要素向密度“补偿”地区进行转移。这将使得对密度“限制”的地区的负外部性影响大大降低,而对密度“补偿”的地区虽然因为密度的增加导致负外部性影响加大,但总的负外部性影响相对于仅对密度进行“限制”产生的负外部性影响将会减小。另一方面,由于有了密度“补偿”地区承接了密度“限制”地区的额外资本要素,这将使得由于单纯对密度“限制”造成的无谓损失大大减少。因此,城市中所有地区的土地开发总效用都将趋于最优,从而通过对存量空间密度进行挖潜产生的社会福利和公共利益也将趋于最大化。

三 城市存量空间密度补偿机制的动态模型分析

根据前文的分析,一般市场均衡模型说明需要在未达到市场均衡密度状态的存量地区通过密度补偿(即容积率的提升)的方式来实现社会福利最大化,那么这类存量地区在城市空间如何分布?其分布状态是否与城市空间结构和土地利用存在一定关联?此外,城市并非一个静态的封闭体,随着其发展阶段的不同,城市空间的扩张和变化往往表现为一个动态的过程,从而体现出一定的复杂性。研究表明,因为在城市土地上开发的建筑面积总产出是资本密度和土地价格之间关系的反映,所以要素投入之间的相互可替代性使房地产商能够通过要素的相对价格来决定要素的投入量 。这意味着,在城市中心区土地价格比较高的地段,开发商就会增加资本使用量,从而会导致该区域的城市密度最高;而在城市外部边缘区,土地价格相对较低,所以开发商会用土地去替代资本投入,导致该区域的密度水平整体较低。

如果对城市密度进行控制,那么规划确定的容积率随着土地区位变化的密度曲线必然会位于市场均衡状态下容积率随土地区位变化曲线的下方。进一步引入城市土地利用和土地价值的关系进行分析,根据土地竞租原理,单中心城市空间结构一般可以分为3个圈层,即由中心区至城郊区依次分布的商务圈层、居住圈层和工业圈层。商务圈层中靠近中心区的地方因土地价格高而密度较高,远离中心区的地方因土地价格较低而密度也较低;对于第二圈层 ( 居住圈层 ) 来讲,在靠近第一圈层边界的区位,同样因区位优势决定了以居住用地为主导的土地价格和密度均较高,但不会高于第一圈层 ( 即商务圈层 ) 中心密度最高的区域;到了第三圈层,土地利用方式以工业用地为主,因此该圈层内整体密度相比之下有了大幅的下降,并且距离城市中心区越远,指标下降的幅度越小,最终趋于不变,但在靠近第二圈层边界的地段也会出现相应的增加。而随着第二圈层新区和第三圈层工业区的建设发展,城市规模的不断� |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号