有效的衡量和直接的把握。

(3)城乡网络连接度对于城乡一体化目标达成还具有一定的预警性,它可以充分显示地区内部城乡间生产要素流通的情况,对于未建立起连接或连接性弱的地区之间应在经济、社会、文化、生态、空间与政策6个层面上构建适宜的社会功能结构,以促进生产要素的流通。

(4) 城乡网络连接度的可计量性和城乡生产要素流通程度的可比较性,在使其具有能够将城乡一体化目标转化为切实可行的衡量手段的同时,也具有较强的可操作性,因而城乡网络连接度评价及分析使城乡一体化规划的可操作性得到提高。

二 城乡一体化网络结构识别与构建

(一)源地的识别

景观生态学中将能够促进景观过程发展的景观类型称为“源地”。源地景观具有维持景观功能的作用,具有一定的连续性及空间拓展性。在城乡一体化网络模型中,城乡生产要素流通源地为各个市、县、镇、乡、村、屯,它们不断提供各类生产要素并维持其流通,因此市、县、镇、乡、村、屯的存在是各类生产要素流通的物质空间基础。

(二)生产要素流通路径的识别

借鉴景观生态学中的“源—汇”理论,在城乡一体化网络中,“源”是对城乡间各类生产要素相互流通产生促进作用的因子,“汇”是对城乡间各类生产要素相互流通产生抑制作用的因子。首先,在空间上对各类因子的分布情况进行空间表达,构建生产要素流通阻力面,各类生产要素需要克服来自不同因子的阻力方可实现流通。其次,分别综合考虑研究区域范围内当前促成劳动力转移、土地流转、资本转移、技术溢出、信息与企业家才能溢出的影响因子,在空间上进行强度评价和分布分析,根据评价和分布结果确定生产要素流通过程中的“源”与“汇”。

影响因子的识别要具有一定的科学性,运用相关关系计算分别算出与劳动力转移、土地流转、资本转移、技术溢出、信息与企业家才能溢出有关的影响因子的相关关系系数,变量是否存在相关关系由P值表征,P值小于0.05时;显示两变量存在显著的线性相关关系,相关程度由R值判断,R的绝对值越大,相关程度越高,以此来筛选影响因子。由于本文的重点在于探讨城乡一体化网络规划框架,故对于各类生产要素流通的影响因子暂不作详细探讨。

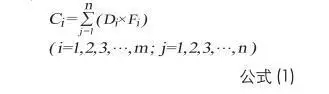

最小累积耗费距离是指从“源地”经过不同阻力的空间表面所耗费的费用或克服阻力所做的功。基于ArcGIS平台的空间分析代价距离模块,利用累积耗费距离模型来识别当前各源地间( 即城乡之间 ) 生产要素流通情况,主要考虑的因子为源地、距离和阻力,公式为:

(三)城乡一体化网络结构模型的构建

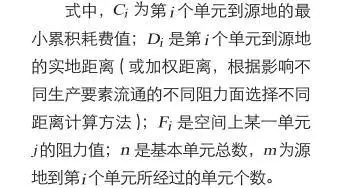

运用累积耗费距离模型,并进行适当的修正,通过识别城乡各类生产要素流通影响因子,确定扩散阻力面,寻找城乡间生产要素扩散最小阻力通道 (即流通路径),进而构建基于市、县、镇、乡、村、屯的源地和基于生产要素流通路径的城乡一体化网络结构模型(图1)。

三 基于城乡网络连接度的城乡一体化网络评价

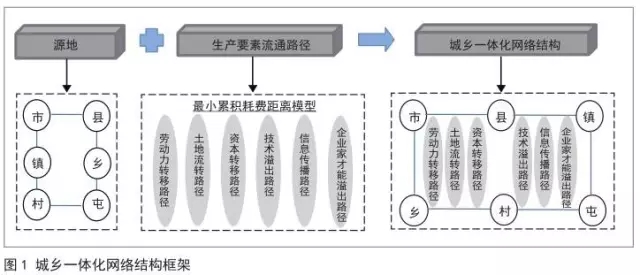

(一)基于城乡网络连接度的城乡一体化网络总体状态评价

基于城乡网络连接度的城乡一体化网络总体状态评价方法是运用网络连接度评价表达通式,计算上述城乡一体化网络结构中城乡间各类生产要素的流通情况,并根据城乡网络连接度大小情况对城乡一体化网络总体状态作出评价( 图 2)。根据以下公式的计算结果,并权衡各类生产要素之间的关系,可获取城乡一体化网络连接度总体状态的评价结果,具有直观性、可比较等特点。

(二)城乡�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号