优化布局和生态空间的保护管控。分析框架落实“精明增长”与“紧凑城市”理念,从构成城市诸多要素、结构、功能和容量等方面入手,集成“三生空间”适应性评价,综合各类专项规划内容。分析结果指导本区域的用地布局、服务设施配置及建设指标的分配。

3.专项设计分析

专项设计分析服务项目决策,着眼实际用地的详细设计和具体项目的空间选址,是综合布局在微观实际空间上的具体落实。以详细规划中的总平面设计为例,分析要素包括现状建设、地形地势、地质构造等场地建设条件,公共服务设施、基础设施和道路交通等区位条件,以及综合地价与建设成本等经济条件。分析框架涵盖了建设需求性分析、用地适建性分析、景观分析与视觉模拟等。分析结果直接运用于场地详细布局和空间形态塑造并指导建筑形体设计。

多层审视分析体系强调在规划空间上的联动嵌套,从宏观到微观是逐层解析的过程,从微观到宏观则是逐级集成的关系。实践中各层次规划都要面对基本决策和项目决策问题,不同尺度、不同类型规划的空间分析应结合规划实际构建多层审视分析体系,这一点是混合审视方法论的基本要求。

(三)混合集成分析方法

“混合集成”是混合审视规划空间分析体系的核心方法。空间规划的混合集成分析方法来源于麦克哈格的生态规划思想。其在《设计结合自然》一书中阐述了基于土地适应性分析的土地利用分析途径,提出了针对多重空间影响因子的叠加集成分析方法,包括建立关系矩阵、绘制因素图与叠加合成等具体方法。这一分析方法赋予了规划空间分析体系科学属性。

构建空间分析模型是混合集成分析方法的实现手段。在进行多层审视实践时,通过对城市诸要素的空间特征、分布规律和空间相互作用机制进行混合集成分析发现其内在关系,综合科学理论、经验知识和专家判断提出空间分析模型,通过现有数据定量计算、定性评估与检测修正,模拟和预测城市空间发展趋势。

二 混合审视规划空间分析的技术实现途径

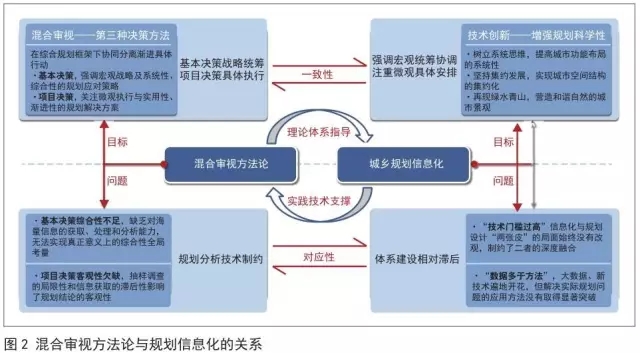

(一)混合审视方法论与规划信息化

混合审视方法论早在 1967 年就被提出,但空间信息技术的相对滞后制约了该方法论的实践应用。在基本决策层面,由于缺乏海量信息的获取、处理和分析能力,无法实现真正意义上的综合性全局考量。在项目决策层面,抽样调查的局限和信息反馈的滞后无法保证规划结论的客观性。

规划信息化旨在增强规划的科学性,是空间信息技术在城乡规划领域的创新应用体系。近年来,大数据、互联网、云计算与空间技术结合,规划信息化进入了云平台、智慧化的新阶段。在这一背景下空间信息的获取与集成运算的能力与速度大幅提升,多层混合集成分析具备了一定的技术基础。以下笔者将具体阐述基于云平台动态模型的混合审视规划空间分析的技术实现途径 ( 图 2)。

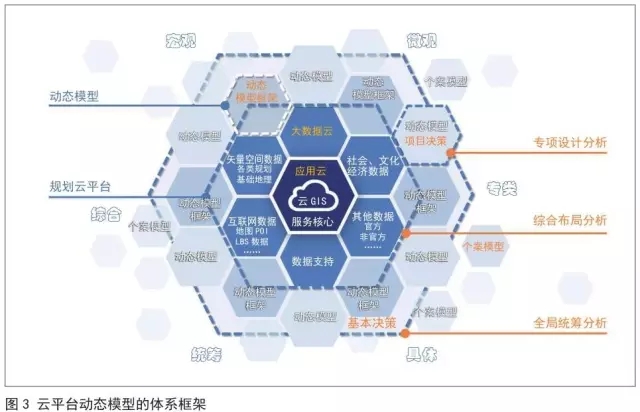

(二)云平台动态模型框架体系

云平台动态模型在内容上按照多层审视分析体系归类技术资源。云平台动态模型的体系框架构建如下:以“云GIS”为核心整合“大数据”资源,形成规划云平台,支撑动态模型框架的运行和演进,服务个案模型的应用与反馈。云平台动态模型从整体上支撑区域统筹分析,若干动态模型的关联集成支撑综合布局分析,个案动态模型支撑专项设计分析。这种类似蜂窝结构的框架体系,在技术上有效对应多层审视分析体系的解析与集成关系,具备模块化、集合性与开放性等特点,在实践中兼具策略普遍性和方法针对性的双重优势。云平台动态模型所涉及的云计算、“云 GIS”和“大数据”应用日臻成熟,人工智能的发展也提供了更多的技术可能,可以说云平台动态模型具备了技术实现基础(图3)。

1.规划云平台

云平台是当下信息化技术热点,在规划领域有两种发展趋势:一种是内向云平台,支持云计算、海量用户和海量数据存储,能够实现规划信息的汇集共享与专业技术协同;另一种是外向云平台,运行于互联网环境的参与式规划平台。本文提及的规划云平台主要基于前者建立,为动态模型提供计算资源和云计算服务,包括应用云与大数据云。

(1)应用云

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号