File/201772010156937.jpg">

二 供给侧结构性改革视角下现行

乡镇总体规划的主要问题

目前,总体规划的编制内容与方法比较单一,上至大城市下至一般乡镇的编制模式高度雷同,且存在内容复杂、应变能力差和审批周期长等问题。对应供给侧结构性改革的要求,乡镇总体规划主要存在如下问题。

(一)编制内容全面,但供给结构与需求结构的匹配性较差

当前,乡镇总体规划的编制模式、内容构成与规划思路等带有明显的城市总体规划的“影子”,编制体系庞杂、编制内容不断增加,从空间到产业、交通、市政、旅游、生态、历史……且几乎要对所有的新政策、新要求做出回应,造成“简单问题复杂化”。而从供给效能看,虽然乡镇总体规划的内容面面俱到,但是重点不突出,有效指导性差。以常熟市沙家浜镇总体规划为例,作为中国历史文化名镇与全国特色景观旅游名镇,由于对总体规划编制内容的“全面兼顾”而导致对历史文化保护、旅游发展引导等内容研究不足,无法满足地方政府对历史和旅游的深度要求。可以说,现行乡镇总体规划的编制内容不符合“从生产领域加强优质供给,减少无效供给,扩大有效供给”的改革要求。

(二)增量扩张的编制模式与存量更新“去库存”的改革要求相违背

20世纪90年代中后期以来,我国逐步确立的以城镇空间(核心是土地)为载体的增长主义发展模式对各级地方政府打下了深深的“烙印”,以空间扩张支撑经济快速发展、以土地换资本成为各级政府管理者“约定俗成”的规划默契。改革开放初期,得益于当时特殊的政策环境,大量乡镇地区开始发展工业并吸纳农村剩余劳动力,对当时我国经济发展和推动城镇化进程做出了重要贡献。随着收入水平的提高、消费观念的变化及国家综合生产能力的提升,传统生活消费品和一般工业制品由实质性短缺转向结构性过剩,以生产中低端产品为主的乡镇企业正承受着巨大的生存压力,“曾经灿若繁星、GDP贡献中占据半壁江山的乡镇企业,因经济与技术优势不再而纷纷倒闭,留下的是大量土地占用、环境污染和特色丧失的衰败乡镇”。

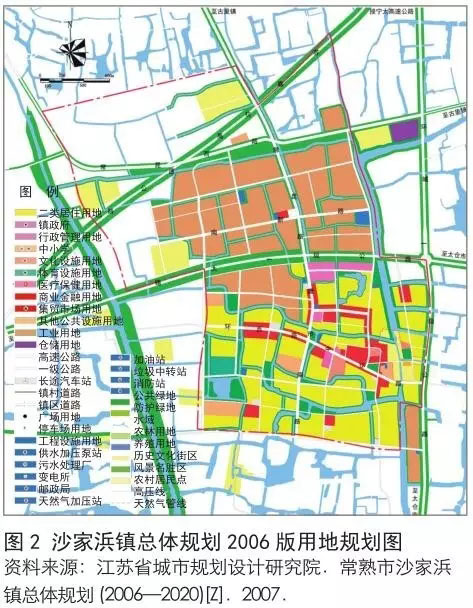

然而,梳理乡镇地区特别是边远乡镇的规划可知,受传统政绩观、“土地财政”的影响,增量扩张的规划思维在乡镇层面依然盛行,争取发展空间依然是乡镇总体规划编制的重要动因和被赋予的重要职能;同时,受财力的制约,乡镇政府在面对新的建设需求时一般选择跳开老旧镇区,在产权关系简单、交通相对便捷的地区开展建设,往往导致新建地区与老旧地区之间产生一定的“过渡空间”,不仅未能消除规划意义上的“空间库存”,反而加剧了空间扩张与土地资源的浪费,违背了供给侧结构性改革的要求。以常熟市沙家浜镇为例,2015 版总体规划在 2006 版总体规划的基础上继续扩大发展规模,其中工业用地更是大幅度增加,且在空间布局方面直接跳开了“不好用”的空间,产生了新的“空间库存”(图2,图3)。

(三)重点关注传统功能,不符合“以人民为中心、补短板”的要求

受“经济至上”传统价值观的影响,目前乡镇总体规划依然重点关注工业、居住、交通等传统功能的布局引导,对公共设施、市政设施等关注不足,较少涉及社会问题、民生问题等。随着收入水平的提高和社会供应能力的提升,人的需求层次在不断变化,居民对城镇空间、生活环境和社区品质等的要求日益提高。相应地,对比近年来的变化,可以发现大量集镇区呈现出普遍性的发展颓势:“僵尸企业”频现、沿街门面等传统商业日渐萧条、影剧院或书店等文化设施闲置或功能转换,部分乡镇甚至出现了中学停办的现象……集镇区综合功能开始衰败成为不争的事实,与之并行的是集镇区吸引力的持续降低。究其原因,为追求产业发展和经济效益,乡镇总体规划在编制时重点关注生产空间,功能性用地基本是按最低标准或简单附属式来处理的,加上建设资金缺乏,建设标准较低,公共服务设施、市政基础设施建设存在先天性的不足,使得民生设施建设与城镇品质提升远远滞后于集镇区的空间扩张,难以满足居民不断提高的需求。例如,沙家浜镇 2006 版总体规划中规划的中小学、养老设施、商业用地和绿化开敞空间等涉及民生的设施,历经 10 年时间,除部分居住用地外,功能性设施建设较少,而工业用地却大幅度增加(图 4)。此外,�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号