”的规划编制方法:一是如何“科学地定”,这是一个基础性工作,应该是“控”与“用”的前提,即首先科学地划定城市非建设用地的空间范围;二是如何“精明地用”,对应的策略是引入兼容性建设活动,并严格制定“门槛条件”和具体的管理细则;三是如何“有效地控”,借鉴城市控规的做法,建立城市非建设用地的控制指标体系,明确“控”与“用”两类指标。

(一)科学地定:运用生态安全格局法等技术手段,明确城市非建设用地的空间范围

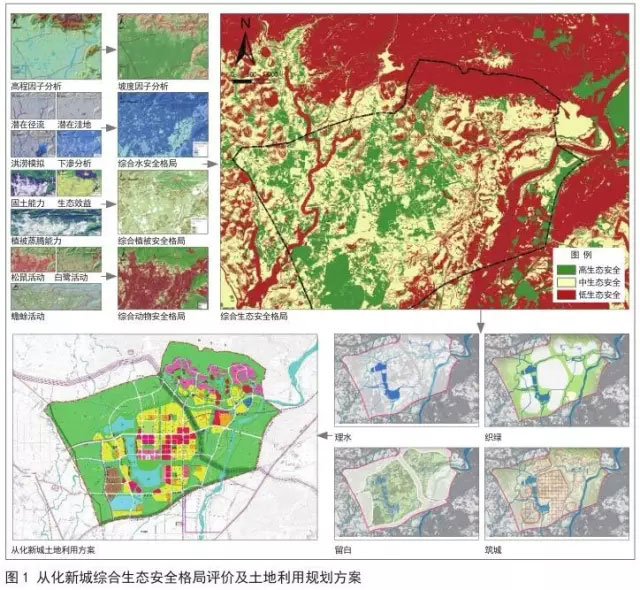

生态安全格局法(Ecological Secu-rity Pattern)是通过一系列生态过程(包括城市的扩张、物种的空间运动、水和风的流动、灾害过程的扩散等 ) 的分析和模拟,确定地区生态安全格局的高、中、低之分,从而划定城市非建设用地的空间范围 。与建设用地适宜性评价等方法不同的是,生态安全格局法是从“反规划”的角度切入,明确维护地区整体生态安全和需要重点保护的非建设性空间;而建设用地适宜性评价则是从保障城市发展用地需求和平衡开发成本的角度出发,把规划范围的用地分为适宜、一般适宜和不适宜等类型。两个方法的基本出发点截然不同,相比之下,生态安全格局法更侧重于生态安全的考虑,更符合生态文明建设的价值取向。

根据相关研究,影响地区生态安全格局的因素包括地形地貌(坡度、坡向、高程等 )、气候条件、水文条件、物种多样性和土壤渗透性等。结合地区的特殊性、指标的可获得性及可操作性原则,选取对新城生态安全格局影响较大的地形地貌、水文条件、植被多样性和动物多样性4类因子。运用GIS软件对4类因子的作用机制进行模拟和空间叠加分析,发现新城内高生态安全格局的区域主要有百仗山丘陵、流溪河湿地、西气东输廊道和万花园等地区,面积为 1942.9hm²,占总用地的 49.7%,这些地区是城市非建设用地保护的重点( 图 1 中的“综合生态安全格局”)。在此基础上,通过“理水、织绿、留白、筑城”的思路,形成新城用地规划方案( 图 1),既考虑城市发展需求,又结合了周边城市非建设用地的主导性质,使其与城市组团达到“功能性协调”。

(二)精明地用:按用途划分管制类型,适当引入兼容性活动并设定门槛

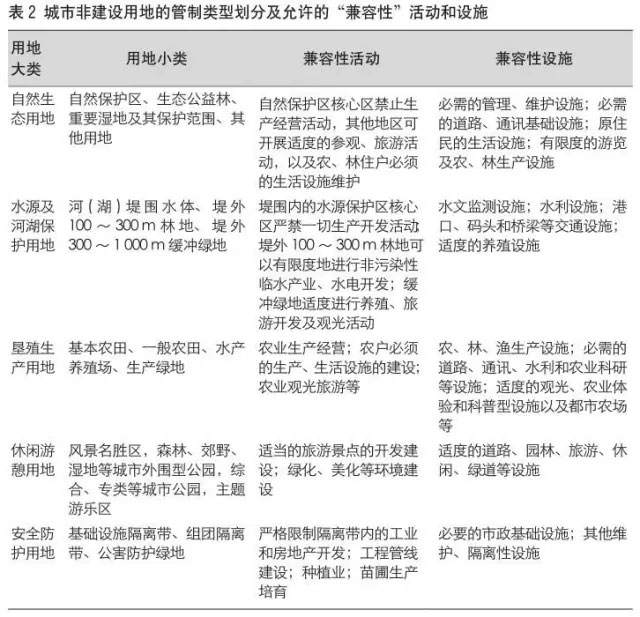

由于生态资源和区域特色不尽相同,城市非建设用地的类型划分往往存在差异,并没有哪种划分方式更合理这一说。本文立足于“新版国标”,融合其他城市的划分经验,将其划分为自然生态用地、水源及河湖保护用地、垦殖生产用地、休闲游憩用地和安全防护用地五大类型,并细分为若干小类用地,确定其兼容的建设活动及设施( 表 2)。引入兼容性活动建设,其目的是实现对城市非建设用地“经济价值的重拾”,通过注入适当的居民活动设施 ( 如都市农场、绿道等 ),使得这些地方成为公众普遍认可的“非建设性空间”。在公众广泛参与城乡规划建设的背景下,要想侵占这些空间将逐渐变得更加困难,从而达到控制和保护城市非建设用地的目的。

1.按用途细分城市非建设用地的类型

通过生态安全格局评估确定从化新城的城市非建设用地的空间范围后,根据片区主导用地性质和相邻城市组团的功能,将新城范围内的城市非建设用地细分为自然生态用地、水源及河湖保护用地、垦殖生产用地、休闲游憩用地和安全防护用地五大类型,在空间结构上形成“一河一湖、两带三区”的空间管制结构。其中,“一河一湖”指新城内的流溪河与从化湖及周边绿化带,对应为水源及河湖保护用地;“两带”即需要控制的西气东输市政设施隔离带及大广高速绿化隔离带,对应为安全防护用地;“三区”是位于新城外围的万花园休闲游乐区、都市农场区和百仗山自然山体保护区,分别对应休闲游憩用地、垦殖生产用地及自然生态用地。当然,新城内的城市非建设用地从大的空间结构和用途管制上形成了上述5类,实际上各区内仍然会有类型交叉。

2.在各类型城市非建设用地中引入兼容性活动及设施

为实现新城内城市非建设用地保护与利用的协调,按照五大类用地“可兼容”的活动及设施要求,规划适当引入了一些建设性活动(表3):水源及河湖保护用地 ( 即“一河一湖”地区 ) 考虑到流溪河为广州市重点水源保护地的特殊要求,设置三级控制范围,只允许布置与取水、防洪相关的设施;休闲游憩用地 ( 即万花园休闲游乐区 ) 依托现有花卉生产基地,细分为3个功能组团,相应布置兼容性建设;垦殖生产用地(即都市农场区 ) 重点保护基本农田,�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号