| 【PR】TOD 影响下的站点地区空间发展演进与土地利用形态重组 |

| 规划师杂志社 2017-06-27 10:54:39 |

| |

NT>

二 建设开通阶段:1990~2000年

该阶段恰逢广州城市迅速发展,人口规模从1989年的365万增加到2000年的 976万,建成区面积从 54km² 增加到 485km²。此阶段广州在总规中确定了“双中心+组团”的结构,地铁公园前站、体育西路站正位于旧城中心、新城市中心的核心地区。这一阶段一方面限于当时广州市财政的条件,地铁建设需要筹集建设资金;另一方面受到香港地铁发展的联合开发经验的启示,广州市在1992年推出了27个高容积率的联合开发地块,旨在推动站点周边综合发展格局的形成。

(一)站点周边的土地利用布局

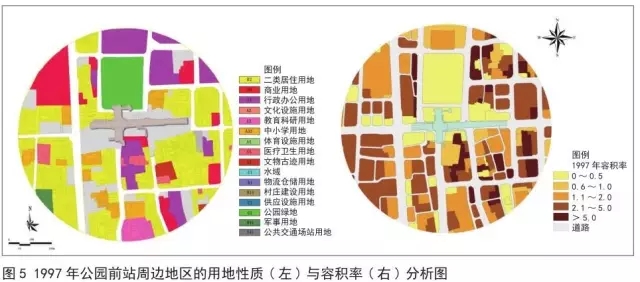

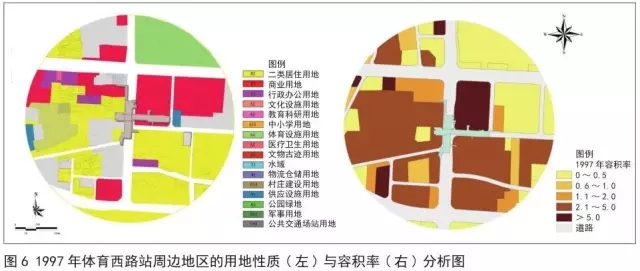

对比1990年与2000年的土地利用情况,公园前站周边的圈层布局并不明显,体育西路站周边开始出现圈层布局的雏形。与 1990 年前相比,公园前站周边地区的用地性质变化主要集中在站点周边的施工地。当时因地铁建设采取明挖技术,公园前站周边地区的地铁站点建设、划拨的联合开发地区建设等围蔽施工的面积达 9hm²,拆迁的建筑面积约 9.8 万平方米,使这一地段具备了约 30 万平方米的现代化商业、办公建筑的建设条件(图5),为中山五路沿线的再开发带来了推动力,使得中山五路的建筑“一层皮”分布情况有所改善,高强度开发地块以站点为核心,开始集聚在中山五路的南侧。体育西路站周边地区,由于此时天河城市中心区处于快速发展阶段,站点建设开通带来周边用地向商业类用地的转变(图6),包括广州空军后勤部的天河宾馆等;同时,市城建公司的开发用地也陆续建设各类商业设施,包括天河城、购书中心等,高强度开发地块向站点核心圈层聚集,站点周边地区逐渐发展形成广州城市东部的商业中心,仅次于原有的旧城商业中心区的中山五路—北京路商业中心。

(二)站点周边的用地权属

1990 ~ 2000 年,广州市经济发展突飞猛进,多年以两位数的速度增长,城市快速发展,土地市场活跃。该阶段,公园前站 500m 半径地区一共办理了40 项用地供给,面积为 63.3hm² ,占站点区域范围的 70% ~ 80%。其中,办理权属的项目主要集中在 3 类用地上:①联合开发地块。在 1992 年市政府划拨给广州地铁的 30 多个地块中,有 11 块位于公园前站周边,约占该阶段确权用地数量的 1/4。②行政办公用地。公园前站北侧是广州市传统行政中心区,包括省市区各级局委办等机关单位,该类用地共计 15 项,主要分布在中山路以北地区。③居住地产类用地。该类用地包括商业居住、单位居住用地等,主要在中山路以南地区。中心城区如此密集的城市更新及改造与站点引导带动周边发展有一定关联。

该阶段,体育西路站500m半径地区一共办理了 15 项用地供给 ( 不含体育中心),总面积为16 hm² 。这些地块的特征主要表现为:①地块数量相对公园前站少,用地性质主要为旅馆业、商务办公与商业用地,相对集中分布在站点周边的200 m范围内。②出现不同性质用地分化与演替的现象,如原属于广州军区政治部的天河宾馆用地等转换为房地产开发有限公司用地,后开发成中怡广百商业中心;站点北侧原 1984 年的居住用地,在 2000 年办理换证,转换为相对高强度的商业办公、金融业用地。这说明,在新规划的城市中心区,地铁站点周边地区较容易受到站点的影响带动,并形成TOD的圈层分布。

三 成熟稳定阶段:2000年后

2000 年,广州市番禺、花都撤市并区,提出“东进西联、南拓北优”的空间发展战略。新规划的3号线作为支撑城市南拓轴的重要线路,引导城市发展。3 号线与 1 号线交汇换乘,设在体育西路站,为体育西路站周边发展带来巨大的动力。

(一)站点周边的土地利用布局

本文将该阶段定义为站点周边发展成熟阶段,一方面是因为广州轨道交通线网至2010年亚运会前基本形成了222km的相对完善的线网系统,站点设置与建设基本成型;另一方面,从公园前站、体育西路站周边土地利用情况看,土地利用现状图与当前规划图的布局结构、特征基本一致,说明土地利用趋向稳定,两站均开始转向站点周边的地下空间开发利用。

该阶段公园前站周边土地利用布局特征主要有:①站点周边的土地利用较上一阶段变化不大,整体趋向稳定,主要变化体现在公园前站的地下空间开发上。但与体育西路O� |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号