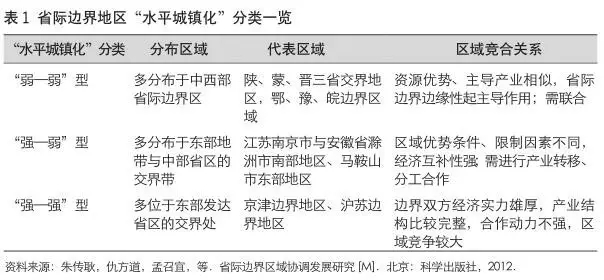

镇化发展则具有明显的推动作用(表1)。

(二)“强—弱”型省际边界地区的城镇化发展模式

对于“强—弱”型边界地区,要把握梯度势能差,注重跨区域之间的流动及区域之间的功能互补。根据国内众多边界地区的发展经验,通常省际边界地区需借助外部核心地区带动,以大型交通基础设施对接、重点产业承接与旅游市场培育等为重点,增强省际边界地区自身的发展能力,是这类“强—弱”型省际边界地区城镇化发展的主要动力和路径。

“强—弱”型省际边界地区由于“边界效应”的存在,对市场、产业、经济、基础设施与生态环境产生切割而具有边缘性特征,与核心地区呈现为“核心—外围”的关系。鉴于此,“强—弱”型省际边界地区的城镇化发展,关键在于通过与核心地区的产业融合和协作,助推其产业发展,进而带动其城镇化发展。就承接产业而言,省际边界地区路径是多元的。一方面,可通过政府合作的方式推动跨省产业转移平台的搭建,以共建产业园区的形式带动边界地区“集中式”城镇化;另一方面,边界地区通过把握本地外出务工经商人员返乡创业的回流趋势,以小城镇或节点地区为重点,承接核心地区产业的部分生产环节,吸纳返乡创业群体和本地乡村人口聚集,为其就地、就近城镇化发展注入强劲动力。

三 产业转移背景下赣州南部省际边界地区发展基础分析

赣州南部地区地处赣粤两省边界地带的江西省境内,范围涉及赣州市龙南、定南、全南、安远和寻乌五县全域,土地总面积为 9164km²,常住人口约为128 万,京九铁路、大广高速公路及济广高速公路贯穿其中,是珠三角产业北上的主通道和聚集区之一,也是江西省承接沿海产业转移的桥头堡(图1)。在珠三角产业转移背景下,赣州南部边界地区克服“切变效应”与基础薄弱等因素,把握城镇化与产业发展的新动态,探索出一条非传统地区的城镇化发展路径,是本文研究的重点和意义所在。

(一)赣州南部地区的现状与潜力基础

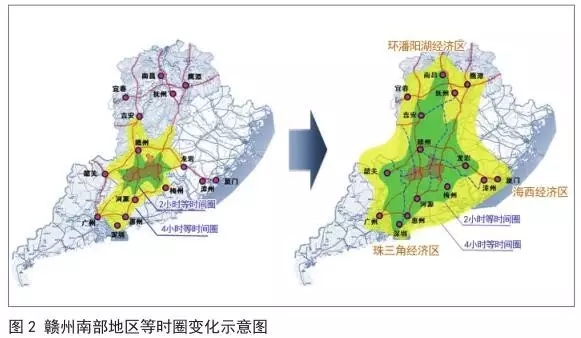

(1) 边界特征明显,具备接受珠三角带动辐射的基础条件。赣州南部地区是“强—弱”型的省际边界地区,属于典型的承接外部产业转移驱动型的城镇化模式。其距离珠三角核心城市 — 广州、深圳300~350km,在京九铁路、赣粤高速公路及大广高速公路等区域快速交通的支撑下,可纳入珠三角的四小时辐射圈,珠三角东岸及广佛都市区部分劳动密集型加工制造业已开始向这一地区聚集。随着赣深高铁建设的启动,赣州南部地区与珠三角的交通可达性将进一步增强,融入珠三角核心地区的时间距离大幅缩短,为其加快承接珠三角北上产业奠定了坚实基础(图2)。

(2)拥有国内唯一的县级海关建制,可承担跨省际“中介”角色。赣州南部地区一直以来是江西乃至中原地区与广东经贸往来的重要通道和节点,与珠三角等沿海地区联系紧密。为加快推进与广东乃至海外的商贸交流,国家海关在龙南县设立南昌海关办事处,成为国内中西部省份唯一设置正处级海关和商检机构的内陆县。同时,龙南还建立了“赣粤港、赣粤澳”快速转关运输系统和“属地报关、口岸验放”制度,简化了港澳台资企业与广东的转关程序。其中,赣粤港直通车业务近年在江西省的出口货物总值、增幅均居首位。显然,龙南海关的“中介”角色显著提升了赣州南部地区的综合服务功能,助推生产要素的聚集与城镇化的发展。

(3) 沿海返乡务工人员回流加速,为边界地区劳动密集型产业注入活力。产业转移背景下,国内劳动力资源正随着沿海产业的内移进行空间重构,赣州南部地区原本大量的外出务工劳动力开始回流,为珠三角劳动密集型产业的迁入提供了充裕的技术劳工支持。这些高素质劳动力的返乡,带回了充裕的资金、熟练的专业技能、先进的管理理念与成熟的市场销售网络,有助于在赣州南部地区形成一批新兴专业镇,增强其城镇化内生动力。

(4) 拥有相对优越的扶持政策,为边界地区城镇化发展提供支持。随着区域战略的持续推进,国家、省、市各级政府开始高度重视并出台一系列支持政策推动跨省区合作。地处赣粤闽边界地区的赣州南部地区既属于《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》《罗霄山脉扶贫政策》《江西南大门建设》等政策覆盖地区,又属于国务院批复的《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》的核心区域。在政策支持下,赣州南部地区在税收、财政等方面享有多重政策叠加优惠,如实行西部大开发优惠政策,鼓励类�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号