琢的建筑特征;水环堤绕、桥闸密布的环境特征;海陆交汇、开拓进取的文化特征等。

二 淮盐文化传统村落保护与可持续发展理念及策略

(一)保护与可持续发展理念

1.文化地理学视角下的乡村文化遗产保护

长期以来,我国乡村文化遗产保护沿袭较成熟的城市文化遗产保护方法,导致乡村文化遗产难以融入区域城乡空间体系与发展结构中,缺乏完整性与客观性;保护措施不能有效地保障文化传承与发展。一方水土成就一地民居和村落,苏北沿海地区是历史上著名的两淮盐业生产基地,独特的地理环境、自然资源孕育出属于江苏文化重要脉系的淮盐文化,盐业生产变迁也对地区发展产生了深刻影响。因此,引入文化地理学的研究方法,基于乡村区域环境、产业发展和聚落演变,研究其整体文化特征,剖析其演化的影响程度和变迁因素,是发掘淮盐文化传统村落的价值内涵、保护乡村文化遗产的有效途径。

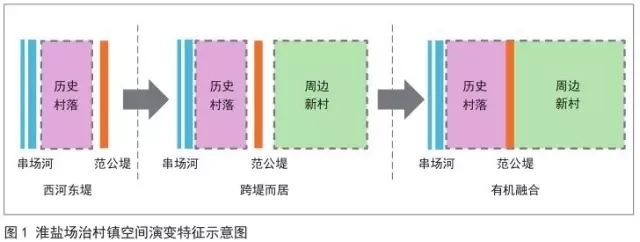

2.历史村落与周边新村互融互促

传统村落的保护发展宜遵循因地制宜的原则,依靠区位、文化和产业等方面的特色,寻求具有地域性的、与周边农村社区发展特征相匹配的模式。苏北沿海地区的历史村落多数被周边快速扩张的新村或新市镇所包围,一方面受到苏南模式的挑战,面临空心化和自然衰败;另一方面,周边新村的发展动力充足,可以带动历史村落的复兴,这为村落整体发展提供了有利条件。因此,统筹资源,促进历史村落与周边新村的协调发展,让周边新村为历史村落“输血”,待其恢复“造血”功能之后,再反哺周边新村,是实现淮盐文化传统村落可持续发展的有效路径。

(二)保护与可持续发展策略

1.促进综合价值、典型特征与保护要素载体相互关联

乡村文化遗产根植于传统乡村环境之中,对其的保护需充分尊重乡土文化的特性,使其与周边环境及乡村发展态势相协调。在淮盐文化传统村落保护与可持续发展中,应围绕苏北沿海区域海陆变迁、盐业经济发展和淮盐治所兴衰等方面,充分发掘历史遗存的文化内涵,评估其综合价值,根据综合价值明确保护内容、范围与要求。同时,依据淮盐场治村镇的外在表征,归纳历史遗存的典型特征,从而完善保护框架,制定保护策略。保护要素是历史遗存的载体,综合价值是历史遗存的内涵,典型特征是历史遗存的表征;表征体现内涵,内涵支撑载体,载体反映表征,三者两两关联,共同构成保护体系。

2.以文旅融合转型发展为触媒促进村落持续复兴

在淮盐文化传统村落中,历史村落目前基本以生活功能为主,周边新村除生活功能外,还包括部分工业企业和小型商业。未来应逐步将工业企业全部迁出,引入新型业态,与原有业态共生。因此,应该以文旅融合为目标,在满足吃、住、行、游、购、娱等传统旅游服务功能发展的基础上,开发基于淮盐文化的新兴文化旅游项目,发展文化创意产业,为村落发展注入新的活力,从而促进村落的持续复兴。同时,在核心保护范围内,更新必要的市政基础设施,使其能够满足现代生活的需求,并配置公共服务类设施,辅以必要的优惠政策,以吸引原住民回迁,引导传统生活的回归。此外,通过提炼淮盐文化遗存的历史价值,恢复部分文化类公共设施,鼓励开展民俗活动,合理安排非物质文化遗产传承人和传承方式,将传统文化与现代生活方式相结合,再现村落活力。

三 有机互动视角下的盐城市草堰村保护与可持续发展路径

草堰村位于盐城市大丰区西南方向,南与东台市毗邻,西与兴化市接壤。草堰村历史悠久,盛产海盐,作为淮盐的主产地之一,发展演变时间长,承担的治所功能集中,是两淮盐区唯一的文庙所在地。从历史渊源、行政等级、治所建设、产业和文化发展等方面看,草堰村是体现淮盐文化的代表性聚落。

在两淮诸多淮盐场治村镇中,草堰村是唯一一个集三场场治 ( 草堰场、丁溪场和小海场 ) 于一体的村落,各类文化遗存丰富,价值突出 (图 2)。例如,保存至今的“一堤四闸”,是范公堤沿线淮盐治所的典型代表;“西河东堤、水环堤绕”的村落格局保存完好,堪称淮盐场治村镇中的经典;54口古井遍布全村,特色鲜明;村落的文风之盛不仅居诸盐场之冠,还远超一般乡镇。自明清以来,草堰村的规模不断扩大,废灶兴垦之后,东侧的新村对历史村落部分呈半围合态势。《盐城市大丰市草�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号