| 【专题研究5】基于特征尺度的少数民族特色村寨保护规划实践 |

| 规划师杂志社 2017-06-16 10:25:04 |

| |

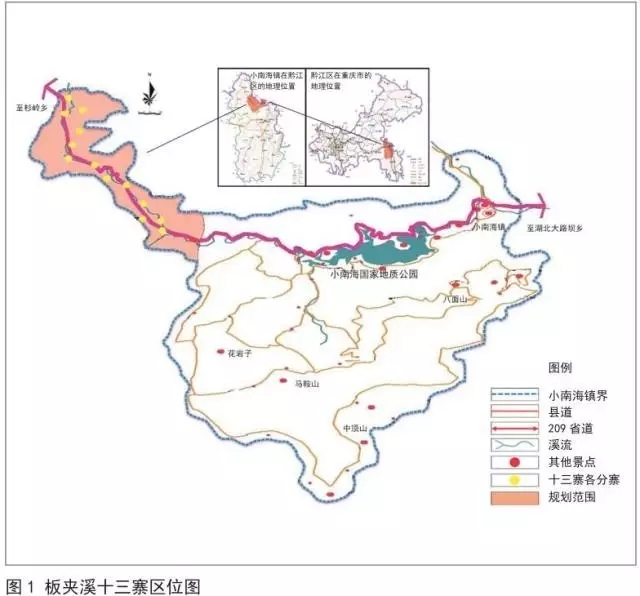

村寨。

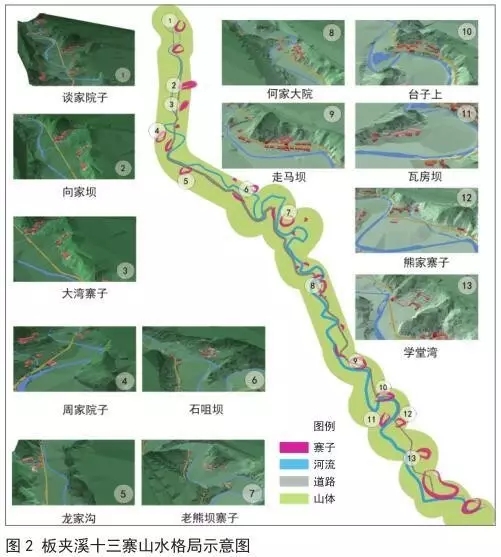

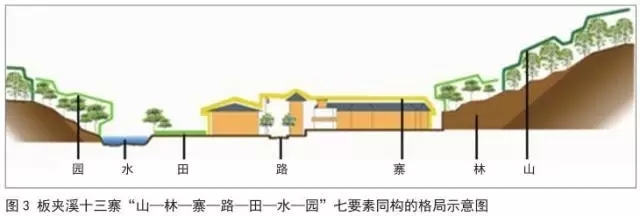

(一)山水格局与传统人居文化

从村域尺度看,高低起伏的山地和蜿蜒曲折的溪流构成了板夹溪小流域的自然形态, 13个村寨选址均顺势而为,分布在朝南、西南或东南向的滨水高台或半山腰上,以山为屏,以水为界,背山面水,布局灵活多样 (图2)。村寨轮廓与所在的地形地貌和自然山水和谐统一,整体呈现“山—林—寨—路—田—水—园”七要素同构的格局(图3),充分体现出“天人合一”的思想,折射出“以居山水间者为上”的风水观念对土家村寨选址的影响。可见,风水并非巫术,而是传统人居文化的重要表现,其中不乏合理之处。从生态学的角度来分析,背山可以抵挡冬季偏北风;面水方便生活、农田灌溉和养殖,同时还可以形成良好的视觉通廊,迎夏日清爽的南风;向阳可以获得更好的日照;缓坡可以避免洪涝灾害;山林植被可以有效保持水土,调整小气候。

传统人居文化的特征尺度是包括村寨和周边山水自然环境在内的村界或更大范围,亦可理解为村域尺度下的景观特征主要反映以风水为代表的传统人居文化。

(二)村寨空间布局与社会生活

从规模上看,板夹溪十三寨各个村寨的规模都较小,一般为10~20户,主要原因是板夹溪小流域地形崎岖复杂,适宜居住的用地较少,环境容量有限。当村寨人口达到一定规模,需要突破环境容量时,村寨就会“跳”出原来的边界,到新的地方重新发展,从而逐渐形成“大分散,小聚居”的格局。由此可见,“化整为零”是土家传统村寨主动适应所在地区环境条件的主要方式 。

从村寨形态看,板夹溪十三寨各个村寨均未出现大多数传统村落空间格局的中心或明确的轴线 ( 图 4)。村寨的建筑往往根据地形的变化灵活构筑,形态自由:坡度较小的村寨,其建筑或沿山脊呈凸形分布,或沿山谷呈凹形分布;坡度较大的村寨,其建筑则以层层退台的形式向上展开,在空间组织上较少体现伦理位序关系。村寨散布的众多小菜地、果园和畜禽圈等体现出“农耕至上”的文化特征。

13个村寨均无寨墙环绕,而是以山、水、农田构成自然边界,寨门仅作为标志来界定空间,不具有防御功能。村寨内的节点空间主要有封闭空间和开敞空间两类,前者多是四合院或三合院内的院坝,后者多是“一”字形或“L”形房屋前的院坝与道路相连形成的生活性开敞空间。这些节点空间自由分布在村落内,无轴线关系及强烈的秩序感,更多的是为了满足人们生活交往的需求。连接各个节点空间的公共空间便是寨内步道,宽约 1~ 2m,蜿蜒曲折、四通八达,局促的地形和“先房后街”的村寨生长模式是影响寨内道路形态的主要因素。

总的来说,在村寨尺度下,板夹溪十三寨的规模、形态、节点场所和街巷空间等布局特征受传统宗法体制限制较少,更多的是满足人们的实际生活需求,并与自然环境相协调。

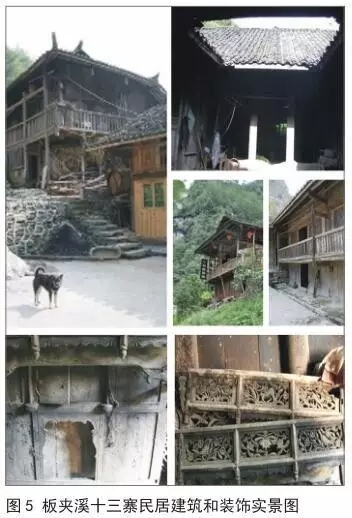

(三)建筑营造与礼制信仰

板夹溪十三寨的民居多为半干栏式建筑,平面形式主要有“一”字形、“L”形、“U”形三合院和“回”字形四合院,分别形成开放式、半封闭式和全封闭式院坝。建筑主要由正屋和厢房组成,一般有三间,受“居中为尊”的礼制观念影响,堂屋位于正屋的中心位置,代表整个住宅的物质和精神中心,用于迎客、祭祀和红白喜事等仪式;厢房建在堂屋的两边和后面,其中一边与堂屋相连,靠实地,其余三边悬空,以木柱子作支撑,吊脚楼上通常有绕楼的曲廊,曲廊还配有栏杆。住宅内部的卧室分配布局“以左为尊”,表现出严格的长幼有序的礼制观念。建筑结构多为穿斗式木构架,质感古朴、淡雅、沉稳;建筑采用小青瓦、花格窗、司檐悬空和木栏扶手,窗花运用浮雕、镂空等多种雕刻工艺,主题多为动植物与吉祥图案,表现出土家族人“万物有灵”的精神信仰和审美观念(图5)。

由上述分析可知,在院落尺度下,板夹溪十三寨的建筑营造和装饰特征体现出土家族人的宗族礼制、信仰和审美情趣,精神文化层面的特征尺度主要是指包括建筑单体在内的院落空间。

(四)特征尺度

&nb� |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号