力

在“互联网 +”的影响下,城市文化亦会使村落文化边缘化。一方面大多数村庄的发展规划套用城市模式,脱离传统村落发展的实际情况,将具有地方特色的传统街巷和历史建筑拆除,而新建筑在尺度、布局和形式上与传统村落环境及建筑形式格格不入,原有的村落格局荡然无存,以往生产、生活和交往多种功能合一的邻里场景不复存在;另一方面城市吸引力造成村落的“空心化”,导致文化遗产无人保护,村落传统文化后继无人。

2.业态无序,后续动力不足

当下传统村落的旅游业处于一种低层次的过度开发状态。在开发过程中,当地政府与村民仅关注村落的经济价值,没有深入挖掘传统村落所蕴含的文化价值,使具有重要价值的建筑及文化设施遭到严重破坏。此外,在经济利益的推动下,大量毫无特色的旅游产业遍地开花,破坏了传统村落的文化美感。

3.不当开发,村落生态退化

传统村落是我国农耕时代的产物,在其发展演化的过程中,自然环境与人文、物质实体反复碰击、协同、融合,形成了有机生态系统。伴随时代的发展,传统村落的价值逐渐被世人挖掘,城镇化开发的“触角”不断延伸,侵蚀和占用了传统村落大量的人力资源、生态资源和土地资源。此外,城市生态系统的生活体系、生产模式及人文观念都会对传统村落的生态系统产生瓦解性的影响。这都导致传统村落生态系统的外部生存条件、内部要素与动力机制发生了巨大变化。

二 “互联网+”与传统村落互动机制辨析

(一)“互联网+”与传统村落的再辨识

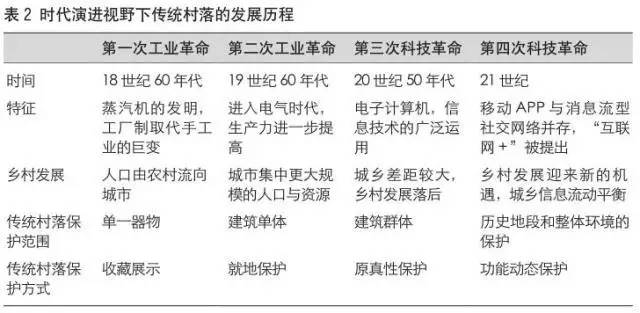

笔者对近一百多年来传统村落组织的演进历史进行了梳理,发现传统村落组织的存在、演进及其瓦解具有合理性( 表 2)。技术进步、意识形态变化、经济社会发展等环境因素是促成近代以来村落组织蜕变的根本原因。美国哥伦比亚大学的媒体实验室认为 :“ 我们人类进入全媒体时代的时候,所有的人都是媒体人,所有的人都是媒体的生产者也是媒体的消费者”。当前,人们可以通过互联网建立起传统村落与外界沟通的桥梁,充分发挥互联网在社会资源配置中的优化和集成作用,将互联网的创新成果深度融合于传统村落的经济、社会各领域之中:一方面,互联网促进了传统村落资金、人力和信息等要素的回流,为其注入发展动力,完善传统村落治理体系和运行机制,实现传统村落内部结构整合和资源重组;另一方面,在发展传统村落的同时,延续文脉,保持传统村落的景观特质、乡土风情。

(二)“互联网+”与传统村落的作用机制解析

对于传统村落保护来说,互联网将带来一种全新的形式。互联网利用其跨界优势,改变传统村落原有的“输血”保护模式,发挥其在传统村落复兴中的触媒作用,恢复传统村落自身的“造血”功能。具体而言,互联网主要通过以下三个机制推动传统村落复兴。

(1)传播机制

传播机制是指利用互联网信息储存量大、信息更新及时等优势,架起城乡信息传播的桥梁,增加传统村落获取信息的渠道,改变传统村落信息资源匮乏的局面。在信息时代,信息资源对于传统村落的发展具有巨大的推动作用,信息要素可以与人口、资本等要素产生组合效益,改善传统村落整体要素结构。传统信息传播方式是自上而下的单向信息输出,传统村落都是被动接受信息,而融入互联网后,传统村落的信息传播则是以双向、多渠道等形式进行的,此时传统村落不再是仅凭亲缘、地缘关系编织的封闭整体。

(2)渗透机制

渗透机制是指通过互联网的发展促进新的生活、生产方式与理念渗透到村落的各个领域中,改变村落原有的面貌。在信息化时代,物联网、大数据、网购、电商和众筹等不仅改变着传统村落的生活方式、社交方式和消费方式,还将现代社会进取、发展与流动等观念传入了农村社会,开阔了农民的思维和视野,丰富了农民的物质、精神生活。

(3)提升机制

提升机制是指通过互联网创新特征提升农业生产水平,丰富传统村落产业结构,实现传统村落第一、第二、第三产业互融互动,拓展�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号