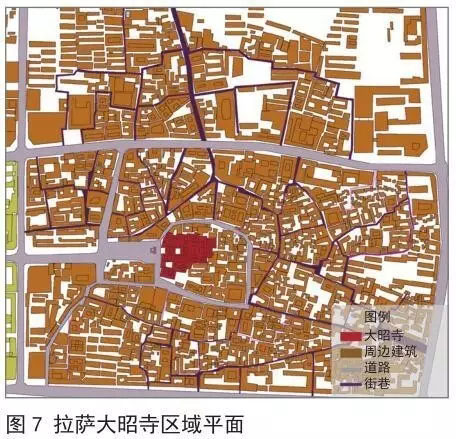

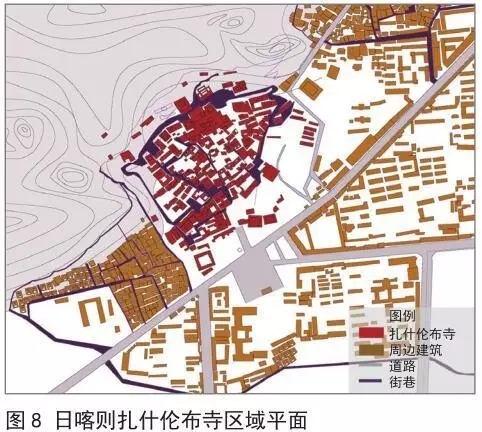

世纪,至 17 世纪中叶在西藏地区建立了完全意义上的“政教合一”统治形制,藏传佛教格寺院成为各中心城市的神圣空间。对宗教的尊崇和敬畏,使寺院成为城市平面格局的“集核”或立面空间的“顶峰”。例如,拉萨形成了以大昭寺为核心的同心圆平面格局,日喀则形成了以扎什伦布寺为核心的扇面围合平面格局,江孜形成了以白居寺为核心的纵向簇拥立面格局(图7~图9)。

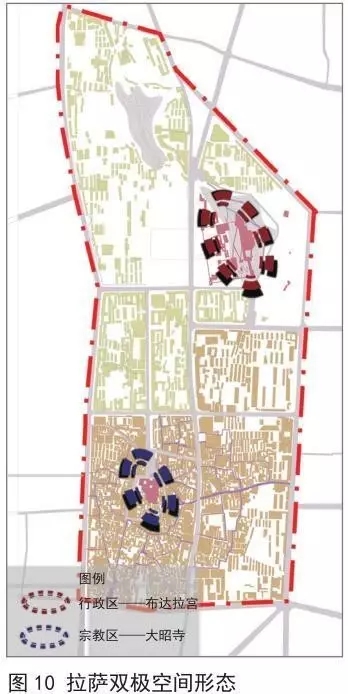

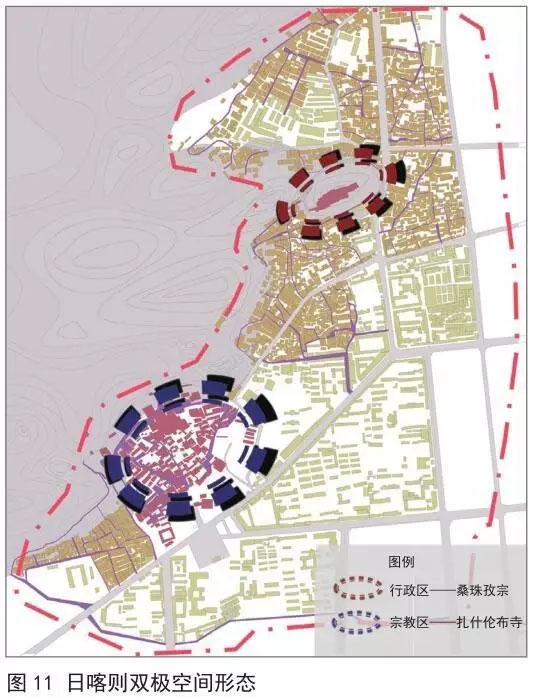

3.平面双极空间形态 — 双同心圆

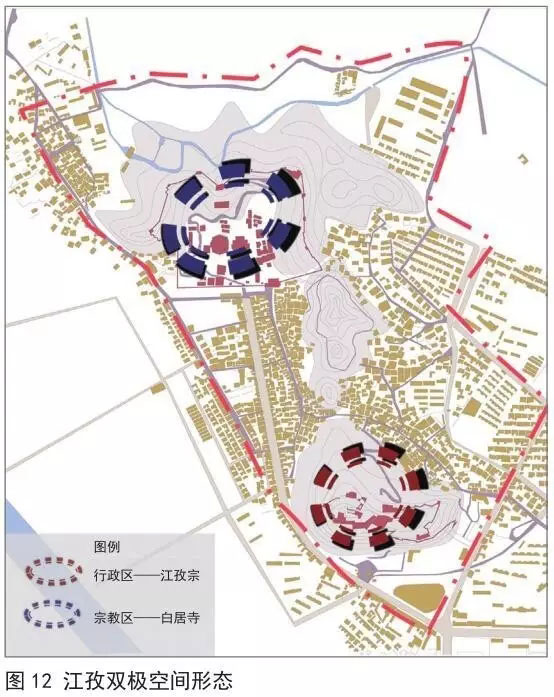

在“政教合一”的甘丹颇章时期,西藏中心城市形成了以宗山和寺院为中心的双极格局,构成了城市平面的双同心圆空间形态。宗山以其体量、高度和防御设施统辖城市形态,寺院则以其精神向心力凝聚城市的核心功能,并通过色彩(金碧辉煌)、屋顶(丰富多变)及建筑组合 ( 功能多样 ) 来统领城市所有的空间要素;两个中心相对独立,相得益彰,反映了城市统治与宗教力量之间、世俗生活与精神信仰之间的密切关系(图10~图12)。

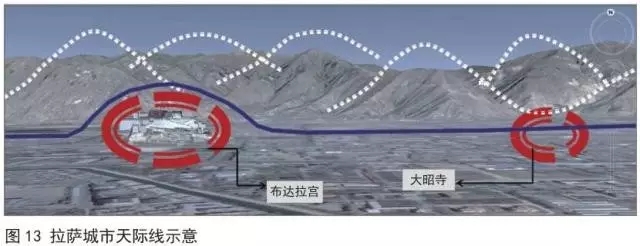

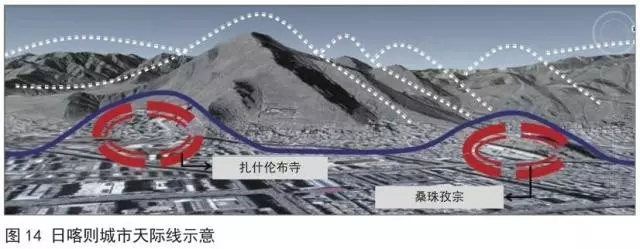

4.立面双极空间形态— 连续“M”形城市天际线

双极格局不仅体现在城市平面形态上,也体现在城市立面空间上。宗山和寺院分立于两个山头,商贸区和居住区位于四周的缓坡或平原地带,沿着城市的带状轮廓,以远处的群山为背景,立面形成起伏优美的连续“M”形城市天际线(图13~图15)。

(三)城市街道

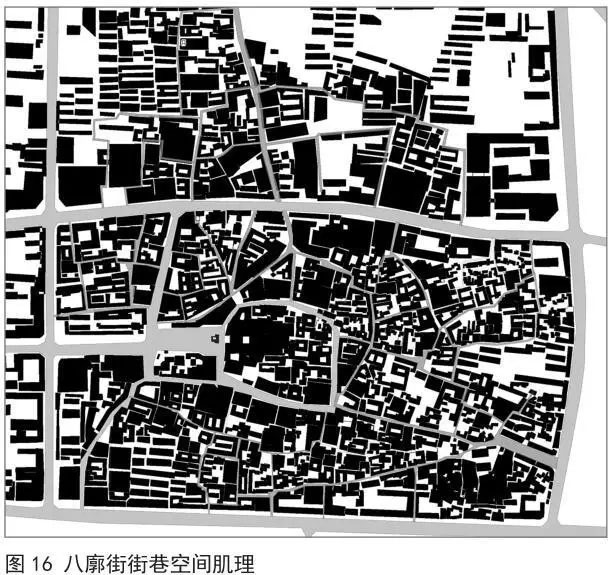

西藏历史文化名城的城市街道与双同心圆带状的城市形态相辅相成,形成了网状格局。藏族受藏传佛教轮回观念的影响,与藏族礼制建筑相关的运动轨迹都是圆形的,这种行为也深刻影响了街道空间的形成,表现出丰富的形态和宜人的尺度,并结合建筑形成多处丰富而多变的公共空间,为人们带来充满生活气息,神秘而又活跃的空间体验 ( 图16,图 17)。

以宗山和寺院所在街道围合的核心公共空间,为藏民提供了丰富的社会交往空间,并为藏民的日常活动提供了一套完整的空间逻辑。此外,西藏城市街道还承载着藏民们极其重要的礼佛文化:藏民有着自己独特而虔诚的朝拜方式,如转经、转山和叩长头等,城市街道作为这些礼佛活动的承载空间,拥有特有的转经道。在这种近似圆形的道路(或者廊道)上,信徒们或手拿转经筒,或口中念念有词,顺时针方向围绕城市中心的寺院行走,形成独具藏区特色的城市街道空间景观。

二 西藏历史文化名城空间要素的文化价值

(一)城市边界的文化价值 — 生态伦理和社会伦理

藏民的信仰和价值体系的演变在空间上不断反映和沉淀,在城市空间边界上,则表现为以宗教中心为边界,以山水格局为边界和以具有宗教功能的转经道为边界的构建特点:①三座历史文化名城分别发源于布达拉宫、桑珠孜及江孜宗,作为行政中心,宗山的围墙成为城市的原始边界,以其强硬的姿态区分开统治者和民众,体现了古代西藏社会森严的等级制度;②随着城市的发展与扩张,加之西藏传统信仰对自然的崇拜,城市形成了以“山、水、田”为模糊边界的空间格局,反映了城市与山水格局的自然融合,体现了藏民珍爱自然、与自然和谐共处的生态伦理;③随着藏民原始苯教与佛教的不断融合,尤其是在藏传佛教传入后,寺院与宗山的边界共同体现了西藏“政教合一”的社会组织方式,同时在城市外围又形成了以转经道为主的城市边界,凸显了藏传佛教对藏民社会生活的渗透,体现了藏民以藏传佛教为基础的社会伦理。

(二)城市分区的文化价值 — 宇宙观的变迁

�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号