标越明确,结论也更加准确。鉴于紧凑理念下城市空间增长边界的内涵属性与传统相关规划编制中有关概念界定的区别,评价因子选取过程应体现出发展需求与生态留底相结合的空间属性、控制与引导相结合的功能属性及刚性与弹性相结合的形态属性。总体而言,评价因子的选择应体现出紧凑的特征,评价因子应与土地利用条件、生态环境密切联系,同时能对城市发展有直接作用。同时,在选择因子时应遵循系统性、综合性、主导性和可操作性等原则,结合评价城市的实际环境及建设情况,对相关影响城市空间拓展的生态环境因素进行分析。

由于评价因子直观地反映出用地的适宜建设程度,对城市用地的选择起着显著作用,本文选取以下4类影响因子:交通适宜性类,包括国道、公路、城市主次干道、客运站和铁路等;环境适宜性类,包括河流、基本农田和防洪线;城市氛围类,主要指城市现状建成区影响因子;地形适宜性类,包括高程、坡度和坡向影响因子等。

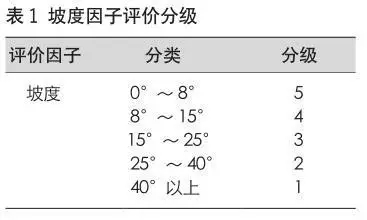

本文对上述评价因子的处理方法,是在可建设影响因子的评价结果中,剔除禁止建设因子的影响范围;进而结合米脂城市的现状,对各单因子进行等级划分,由高到低依次分为5、4、3、2、1 五个等级。级别越高,所表征范围的该因子越适合建设,如坡度因子的5级,代表地形坡度在 0°~ 8°范围内的用地区域,该范围内的用地平坦,相对其他区域更适宜建设(表1)。

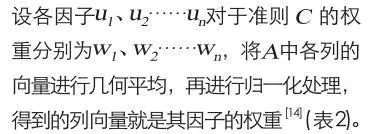

2.影响因子权重的确定

首先对单个因子进行分解,按照是否适宜进行城市建设来打分。由很适宜建设到不适宜建设,其分值由高到低,很适宜建设为 5 分,不适宜建设为 1 分。其次将打分的结果代入到层次分析法中,对各因子的相对重要性进行评判,从而形成计算矩阵。计算单因子的权重,大体分为3个步骤:

(1) 根据因子的属性建立递进关系结构,以生态适宜性评价中的地貌因子进行区分。

3.影响因子的加权叠加

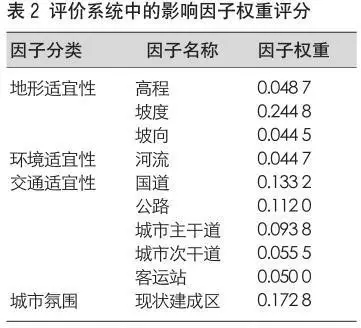

将数据代入 ArcGIS 平台中,先把各因子的权重分别代入到经过矢量化处理的评价底图中,根据分值的不同,得到各因子的生态适宜性分布图,再通过其直观地反映城市用地受不同生态要素影响的大小。最后将所选择因子权重全部叠加在评价底图当中,对各因子权重进行求和,由此得到最后的城市用地生态适宜性评价图(图2)。

通过生态适宜性评价对米脂城市及其周边用地进行评估,先根据权重叠加法得到的结果确立评价标准,再根据权重叠加法得到不同区域的城市用地评价值,最后根据评价值对城市建设用地进行划分。分值越高的城市用地越适宜进行城市建设,反之城市用地对城市的生态安全和自然环境的作用则越发重要,越不适宜进行城市建设。

4.空间增长边界线的形成

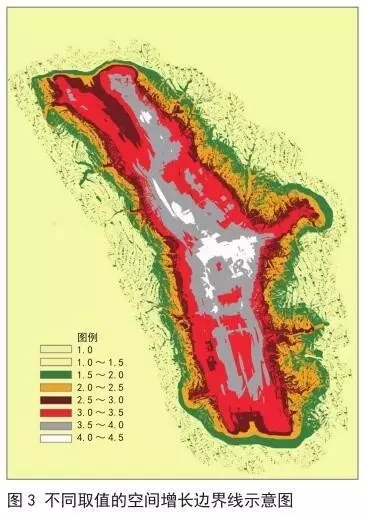

在ArcGIS平台上以0.5为间断值,得出得分为1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0的7条用地增长边界线,各条边界线的两侧显示颜色不同(图3)。其中,最外侧得分为 1.0 的用地增长边界线就是米脂城市的空间增长边界(UGB),即建设发展的最大增长边界范围。在此基础上,进一步寻求米脂城市空间增长边界的划定方法,即通过引入分形理论,计算各条不同得分用地边界线的分形维数,分形维数越小,所对应的用地边界线则越集约紧凑,以此探寻用地相对更为集约的米脂城市空间增长边界。

(二)米脂城市空间增长边界的比较择优

运用分形理论对上述7条用地边界线进行边界分形维数测算,再比较各条边界线的分形维数大小,从而判断各条用地边界线的紧凑程度。其中,分形维数越小,表明该用地边界线越紧凑。

1.空间增长边界的分形维数测算

对各条用地边界线作分形维数测算,先建立边长为50 m、100 m、150 m、200 m、250 m、300 m、350 m、400 m、450 m、500 m的正方形格网,在 ArcGIS 平台中将正方形格网与各条城市空间增长边界�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号