性

(一)刚性指标无法满足多样化基地特征的需求

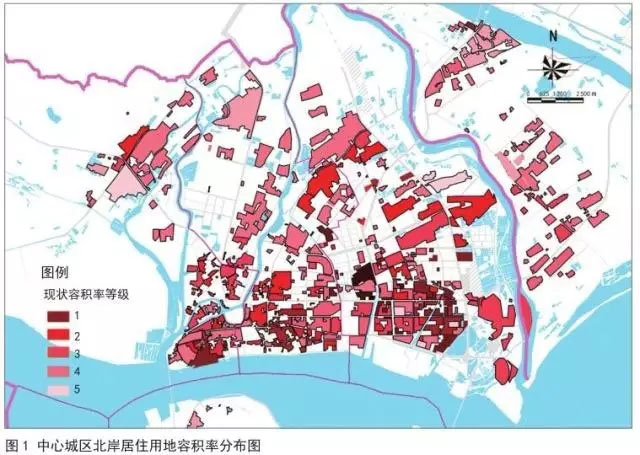

从近几年汕头市的控规容积率制定情况看,大部分都只是规定控规层面容积率的上限值,而通过研究发现,汕头市同时存在着中心城区高密度集聚和外围区低密度蔓延的现实(图1),在城市核心区和一般区域、在都市区与近郊区域、在已建成区和新开发区,无论是开发强度、绿地指标,还是路网密度、停车位设置及其他市政配套设施的安排,都有不同的要求,故在全市实行统一的指标控制相对于中心城区显得过于苛刻,而对外围区则过于宽松。

容积率引入之初正值我国由计划经济向市场经济转型时期,因此无可避免带有计划思维的特点,强调控规对总规建设总量和规划目标的落实,容积率作为一种工具,其作用仅仅体现在自上而下的控制上,面对千差万别的微观地块时,总是以单一的固定值对开发强度进行刚性控制,无法体现出不同地块之间的差异性和多样性的需求。容积率“值域化”的核心是改变由单一值确定开发强度的方法,实行区间控制,保证地块根据自身特点进行浮动调整的灵活性。

(二)控制指标复杂但是目标不明确,不利于操作实施

控规肩负着落实总规开发强度控制指标的任务,需要将总规强度指标明确分配落实下去且具有可操作性,目标明确,但是容积率作为经济、社会、环境与文化等方方面面条件约束下的综合平衡手段,受到的影响较多,因此在制定容积率的时候往往构建众多的控制指标体系,尤其是对于汕头市中心城区这样用地较为混杂的地区更为繁琐。考虑到控制指标过于复杂导致控制目标不明确,控规无法为总规合理分配公共资源和基础设施布局提供明确的参考,根据刘云亚对南方某城市密度分区实施效果的评价,认为其失效的原因之一就是控制目标不明确。

“值域化”是在保留原有容积率单一值的前提下提供浮动空间,虽然可以调节浮动,但是仍然承认有一个各方面最佳的容积率值,这就给实施操作提供了明确的参考值。

(三)重视技术手段,忽视容积率的政策属性

过去容积率从宏观到微观的落实过程中,往往偏重技术理性,忽视政策属性。随着人们公众意识的觉醒,不同的利益群体对于土地和空间的不同诉求开始显现,对容积率的认识也由以往偏重技术理性的探讨转向政策属性的探讨。人们认识到,容积率不仅仅是一个指标,而是各种利益博弈的结果,与切身的利益息息相关,因此对于容积率弹性的诉求也越来越强烈。在汕头市这样建筑密度较大、土地混合度较高的城市中,土地利用碎片化严重,土地的产权问题错综复杂,仅仅凭借控规单向的控制很难满足多方利益诉求,因此应当在充分考虑相关利益主体诉求的基础上,发挥公众参与等市场化运作机制,自下而上地进行容积率赋值调整。这样不仅可以营造丰富的城市景观,还可以避免控规开发量合理而在总规中“合成谬误”的问题。

四 容积率“值域化”在汕头项目中的运用实践

(一)总体研究思路

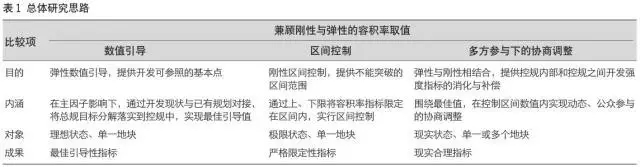

针对汕头市容积率存在的问题,研究从引导、控制和调节3个层面入手,结合开发强度分区模型提出容积率“值域化”的总体思路,即数值引导—区间控制—多方参与下的协商调整(表1)。数值引导是一种弹性引导,提供了一个可操作、可调整的基础数值,而区间控制则为这种调整提供了刚性的、不准突破的调整范围,而这种刚性、弹性相结合的方式则通过多方参与下的协商调整实现控规之间和控规内部容积率指标的消化与补偿。

(二)密度分区及现状容积率

为了更好地分析现状和管理,需要进行密度小区划分,原则是以原有街区划分为基础,以城市主干路、快速路等为划分的重要骨架,充分考虑城市自然地形等对城市空间、交通等的影响和分割,同时依据片区主体用地性质,最终划定 426 个密度小区,平均面积为 0.27km² ( 图 2,表 2) 。并且通过利用《汕头市 1∶10000 地形图航测成图 (2011)》中的楼层数 ( 共116835 个建筑 ),同时结合 GoogleMap 将2011年之后新建的地区进行补充,更新了汕头市建筑现状数据库。结合密度分区图,得到了汕头市中心城区北岸的现状容积率分布图(图3)。

![]()

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号