与空间上往往相互穿插,互为制约,在目前我国政府垂直领导的工作体制下,跨部门间的工作协调存在相当的难度。以武汉市中山大道综合整治规划为例,在落实《中山大道概念规划》、进行方案深化设计初期,根据专业隶属分工,建筑整治方案由市规划部门组织编制,绿化及景观设计方案由市园林部门组织编制,照明及景观亮化方案由市房产部门组织编制。由于专业角度、出发点和落脚点不同,三项方案虽在设计内容和深度上有创新与突破,但由于缺乏有效的协调沟通,设计内容无法进行有机融合 — 单纯强调高大整齐的线性序列和季向变化丰富的绿化配植,不能展现出历史建筑独特的立面细节和历史文化街区富有变化的空间关系;夜景照明系统缺少与绿化配置的空间协调,导致灯光往往被绿化遮挡,无法展现建筑夜景的美化效果。如何增强跨专业部门之间的协作,是提高历史文化街区整治规划可操作性的重要前提。

二 武汉市中山大道综合整治规划实践

中山大道是武汉市中心城区传统风貌保留最为完整、承载城市历史变迁最为集中的地区。随着岁月变迁,其人文特色、商业氛围和街道环境难以彰显这条百年老街的独特魅力。2014 年,以地铁6号线建设为契机,武汉市委市政府提出对中山大道最核心地段 — 一元路至武胜路 4.7km 地区进行综合改造( 图 1,图 2)。中山大道综合整治规划确定的历史建筑共 34 处 ( 包括国家级文物保护单位1处,省、市级文物保护单位 10 处,市优秀历史建筑 23 处 ),一般建筑 95 处。规划通过建筑立面、园林景观和市政工程等专项整治,力求将中山大道打造成宜游宜行、感悟历史、体验生活的文化旅游大道。

(一)技术路线

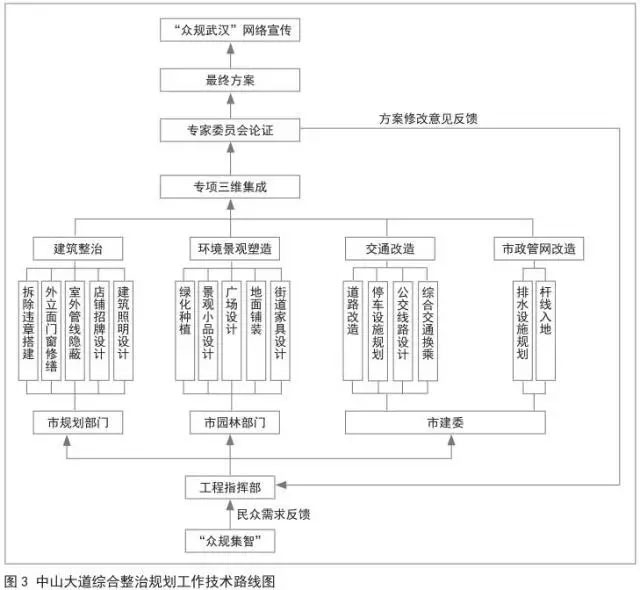

规划项目自启动之初就制定了公众参与的工作机制。在“众规集智”阶段,通过互联网和微信平台等信息手段,已广泛收集公众对工程改造的意见和建议,由工程指挥部将意见和建议汇总后反馈给各专业部门,各专业部门委托对应的专项规划设计机构,分别开展建筑整治、景观环境塑造、交通改造和市政管网改造的专项设计。各设计机构依据上位规划的要求,最大限度地吸收公众合理的意见和建议,并在工程实施阶段的方案设计中予以深化落实。

由于规划项目涉及到不同的部门和专业,各专业的技术标准又不尽相同,为了避免在工程实施阶段出现不可逆转的技术矛盾,工程指挥部充分发挥组织优势,对各部门提出时间节点,指定各部门将相同阶段、相同深度的设计成果统一汇交给规划部门,由规划部门将各专项成果通过三维数字平台进行汇总集成,并对各专项成果进行校核论证。对于各专项间存在矛盾和问题的地方,由工程指挥部提交给专家委员会(由规划、建筑、园林、交通和市政等专业的专家组成 ) 进行论证,专家委员会针对各专项形成修改意见,反馈给工程指挥部,再由工程指挥部将具体意见反馈给各责任部门,分头进行方案的修改和完善。随后,按此程序进行多轮方案集成论证,直到三维集成阶段不再出现问题,经专家委员会确认和政府批准后,将最终方案在“众规武汉”平台上进行网络宣传(图3)。

(二)规划实施重点

根据规划的总体目标以及各规划分区的特色定位,可将规划的相关内容细化为建筑整治、环境景观塑造、交通改造和市政管网改造四个方面。

1.彰显分区特色、强化可实施性的建筑整治

1.1建筑风貌定位

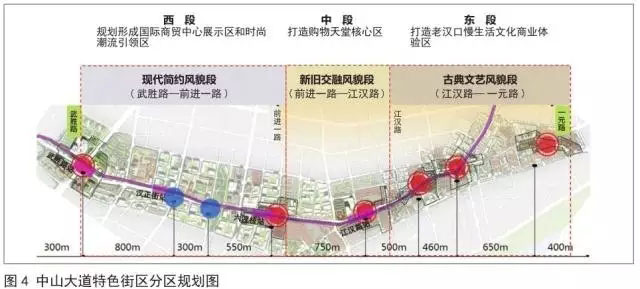

在充分尊重历史的基础上,规划结合现状街道空间及建筑特色,分三段重点打造特色街区(图4)。

(1)东段 — 江汉路至一元路段。该路段的总体风貌定位为“古典文艺风貌”,展现街区的“古典高雅、百年经典”。整个区域内的建筑端庄雄伟,细部与整体之间的比例严谨,并融入了“新生活运动”时期的元素。

(2)中段 — 前进一路至江汉路段。该路段的总体风貌定位为“新旧交融风貌”,展现古典与时尚、历史与现代交融的商业街景。区域内的建筑以新古典主义、新民族主义为主要风格,既继承了西方建筑的拱门、回廊等元素,又融入了中国传统建筑元素,展现出了中西风格相互交融、共存的独特街区氛围。

(3)西段 — 武胜路至前进一路段。该路段的总体风貌定位为“现代简约风貌”,建筑以�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号