| 【PM】应然与实然:《城乡规划法》立法的改进和完善 |

| 规划师杂志社 2017-05-04 14:46:17 |

| |

资源优化配置;二是在具体的《城乡规划法》立法过程中,充分考虑立法的选择是否有利于提高相关行为的综合效率。

(二)公平—《城乡规划法》的题中应有之义

公平价值与法的联系主要表现在两个方面:一是法律体系中的公平要求及体现,即立法公平;二是法律运行机制中的公平要求及体现,即程序公平。

以《城乡规划法》为例,立法公平体现在三个方面:一是在创立城乡规划法律体系过程中,坚持公平是立法的指导思想和基本原则;二是在城乡规划法律体系的内容构成上,应当充分体现公平的精神;三是《城乡规划法》立法过程应体现出公平性,准确地反映民意,遵循民主的立法程序。

程序公平是法的程序层面的价值追求,其根本目的是为了保障实体权利和义务得到平等、恰当的实现。为实现《城乡规划法》的程序公平,必须坚持两点:第一,公平分配不同主体的权利和义务,保证其平等行使权利和履行义务。第二,行为程序必须严格依照程序法规定的内容和步骤进行。法律的实体公平通过程序公平得以实现,《城乡规划法》只有建立合理、系统的程序性内容,才能最大化地保障《城乡规划法》实体公平的实现。

综上所述,一个公平的城乡规划法律体系的建立与完善需要公平的立法、公正的执法,以及严格、公平的法律监督等。在现行的《城乡规划法》中,静态的、规范意义上的立法公平和动态的、法律运行中的公平都十分重要。

三 立法的实然状态——《城乡规划法》的现实基准

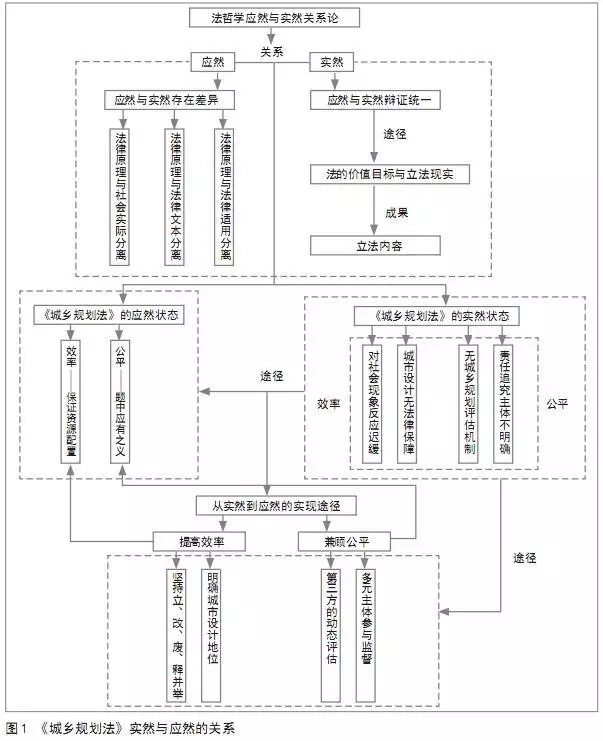

《城乡规划法》自2008年1月1日正式颁布实施后,在规范城乡规划建设方面作出了突出贡献。但是,随着近年来我国经济社会的持续发展,城镇化进程不断加快,也出现了很多《城乡规划法》立法中没有涉及或未进行明确规定的现象,显现出立法内容和进程等未能“全覆盖”的问题。经济、社会、文化都在发生剧变,但整个城乡规划法律法规体系并未依据形势的变化进行适当的更新,不能在新形势下有效落实法律的效率与公平价值(图1)。具体来讲,突出体现在立法效率、立法保障、评估监督和责任认定四个方面。

(一)立法机构对社会现象反应迟缓

随着物联网和云计算技术的高速发展及大数据时代的到来,智慧城市逐渐成为我国城市发展的重要方向。党中央、国务院新发布的意见中明确指出建设智慧城市是国家新型城镇化发展的必然要求,要从国家战略层面上加以把握和推进智慧城市建设以促进新型城镇化的发展,截至目前我国有超过五百个城市进行了智慧城市试点建设,推行建设的部委除住建部外,还有工信部、科技部和国土资源部等。

短短5年内,智慧城市建设经历了从无到有再到现在遍地开花的爆发式增长,同时也出现了思路不清、盲目建设和各自为政的现象。这些现象的出现很大程度上是由于智慧城市顶层设计的缺失,缺少统一有效的宏观指导和把控。然而,至今国家层面尚未出台任何法律法规来统筹和协调智慧城市的建设。

住建部于2012年11月22日印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系(试行)》作为部门规章,但鉴于其法律位阶之低,仅能起到调整本部门内行政关系的作用,在智慧城市规划建设领域并不普遍适用。关于智慧城市规划建设和城乡规划的关系、地位、要求等重大问题,在《城乡规划法》中尚不能找到与之对应的法律依据,不能很好地指导、规范和约束城乡规划领域内的智慧城市建设行为,使得智慧城市的推行和建设缺乏有力的法律约束及保障。

(二)城市设计实施缺乏法律保障

现代城市设计理论自20世纪80年代逐渐引入中国以来,已历经三十余年的发展,然而可以有效保障城市设计实施的法律法规仍然空缺。就目前来看,城市设计多是作为城市规划的空间翻译工具,仅在技术层面上发挥作用,其作为公共政策的导向功能、管制功能、调控功能和分配功能均未得到有效发挥。这种情况的出现,与城市设计的法律地位未得到明确、城市设计政策的实施缺乏指导性的法律法规密切相关。

如果城市设计的法律地位没有得到明确,那么城市设计的实施过程将会表现出很大的盲目性。目前,各地方城乡规划法规中,有关城市设计内容和实施的规定极不统一。单就北京、上海和深圳三个城市而言,北京市将城市设计作为控制性详细规划(以下简称“控规”)的组成部分,用于控制、引导控规刚性要素之外的有关公共� |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号