面,导致城市问题的增加和城市欠账的积累。按照世界发达地区的发展经验,城市发展到一定水平后,追求的目标更加多元、综合,不仅仅关注某一方面,中国应跳出生产主导、唯 GDP 论的怪圈。

(4)城市的经营模式从城市管理转向城市治理。传统的城市管理由政府主导,以行政命令的方式维护城市的运营,具有单向性和强制性;而城市治理则由政府、市场和社会等多元主体参与,通过协作共同管理城市公共事务,体现出开发性与互动性。

(二)中国城市进入“城市病”高发时期

结合城镇化的生命周期规律和西方城市发展经验,一般认为城镇化率为30%~50%时“城市病”进入显性发展阶段,城镇化率达到50%~70%时“城市病”进入集中发作阶段。1850年,英国成为世界上第一个城镇化率超过50%的国家,卫生恶化和住房拥挤等问题引发了政府对“城市病”的重视和治理;20 世纪 60 ~ 70 年代,日本城镇化率从60%向70%快速提升,而此时正是东京“城市病”最为严重的时期。

自2011年城镇化率突破50%,中国已经进入了“城市病”的高发阶段。同时,中国用改革开放以来的30多年时间,历经了西方发达国家几百年的城镇化历程,显性发展阶段更短,发病的过程大大压缩,“城市病”积累多,矛盾剧烈,爆发更为集中,对城市的环境资源、功能配置、形象品质、社会民生、支撑体系及城市管理等带来了极大的挑战。城市快速扩张侵蚀生态空间,高耗能、高污染产业使得城市资源枯竭,空气、水体污染愈演愈烈;粗放的城市空间增长模式一味追求规模,忽视功能和系统的逻辑;城市发展以经济为优先,牺牲文化遗存,忽视空间品质,追求新奇特的建筑外观;城市公共产品与支撑设施在以经济效益为先的市场原则下投入不足,交通拥堵、下雨内涝等现象不断出现;城市经营重建设轻管理,违法违章和无序建设大量出现。

“城市病”是因社会经济的发展和城镇化进程的加快,城市系统存在缺陷而影响城市系统整体性运动所导致的对社会经济的负面效应。由此可见,“城市病”不是某一个或几个城市的问题,而是中国城市发展阶段的普遍性问题;也不是在城市的某个局部出现的问题,而是城市的系统性问题。

2015年底,时隔37年的中央城市工作会议再次召开,会议提出:“统筹规划、建设、管理三大环节,提高城市工作的系统性。……要加强城市设计,提倡城市修补。”“统筹生产、生活、生态三大布局,提高城市发展的宜居性。……要大力开展生态修复,让城市再现绿水青山。”这是“生态修复、城市修补”概念第一次在中央层面被正式提出,正是针对“城市病”高发的现实问题而提出来的策略,对转型时期的中国城市发展有着关键性的指导意义。

二 “生态修复、城市修补”类似概念辨析

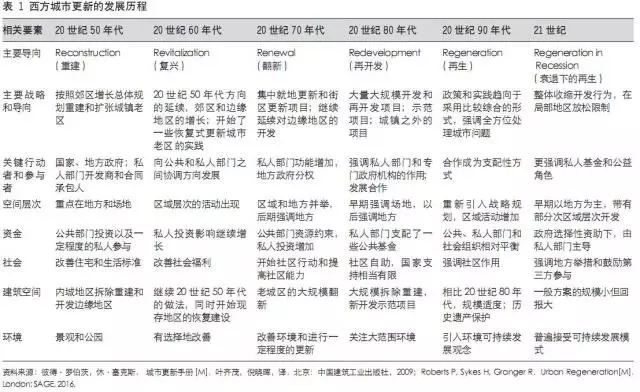

对城市存量空间进行改造、优化和提升是城市发展过程中一直存在的阶段,规划学术界和城市实践中已经有了很多类似的概念、词汇。西方国家自第二次世界大战之后就有了“ 重 建”(Reconstruction)、“ 复兴”(Revitalization)、“翻新”(Renewal)和“再生”(Regeneration)等概念;中国近年来也开展了一些实践工作,如旧城更新、综合环境整治等。

当前提出的“生态修复、城市修补”是否是常说的“城市更新”的一种方式?与西方城市发展历程和中国过去几十年的已有实践有何不同?有必要从国外、国内两个方面辨析相关概念。

(一)国外城市更新发展历程

西方最早的城市更新运动起源于第二次世界大战之后的20世纪50年代,面对当时残破的居住环境,政府以公共资金为主体,以推倒重建的方式大规模清除贫民窟。20世纪60年代,西方国家经济快速发展,贫穷、居住分化等社会问题越发显现,政府以带有福利色彩的改造手段实施城市复兴运动。20世纪80年代,大城市中心区人口和工业出现了向郊区迁移的趋势,原有中心区开始“衰落”,以地产开发商为代表的市场力量开始主导大规模的旧城开发与更新,直至今日这仍然是大多数城市广泛采用的更新模式。进入21世纪后,以美国为代表的西方国家已经停止大规模城市更新,总体上进入了谨慎的、渐进的、以社区邻里更新为主要形式的小规模再开发阶段 ( 表 1)。

从国外城市更新的发展历程看,主要是针对城市发展成熟后面临的“衰落”问题进行的更新改造。在不同时期针对特定阶段、区域出现的特定问题有不同的策略手段。国外更新实践早,历时长,历程连续,体现出较为清晰的发展趋势:逐渐脱离单纯的>�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号