部分现有非机动车停车场地的管理不力,影响城市形象。

(5)步行街、步行廊道等慢行空间较少,慢行空间缺乏系统规划和整合。

2.城市公共空间与慢行系统结合不足

公共空间,狭义指那些为城市居民提供日常生活和社会生活的室外公共空间,包括街道、广场、居住区户外场地、公园和体育场地等。包头市城区公园众多,与城市广场、街道、文娱场地等组成城市丰富的公共空间环境,但这些空间相对分散,且与城市慢行交通结合较少,严重影响慢行系统的建设。

(1)城市公园分散。包头市有市级、区级公园24个,大型绿化广场36个,街头绿地103个,绿化、美化道路156条。但各公园相对独立、不成系统,绿化廊道或连续开敞空间相互之间缺乏联系(图3)。

(2)滨水休闲空间开发利用不足。目前仅昆河和东河沿河岸两侧道路设施较完善,其他河段的水体景观建设分散、休闲设施建设不足、服务范围受限。

(3)体育场、文化建筑等大型城市公用设施开放性不够。

(4)步行道沿线景观形象平淡,缺乏主题功能分区和景观细节处理。沿路步行道宽窄不一,基本以行道树形成的单一景观为主;沿路路面铺装设计简单,公厕、休闲座椅和夜景照明等设施缺乏,很难形成有趣的步行景观空间。

(5)现状公交站点与步行空间衔接较差。虽然在部分公交站点处设置了公交停靠港湾,但由于机非隔离护栏的分割以及公交车进出站未按设计要求进入公交港湾,使得公交港湾的功能未能有效发挥,严重影响行人安全。

二 规划思路与策略

(一) 规划思路

慢行交通不仅是居民休闲、购物及锻炼的重要出行方式,也是居民短距离出行的主要方式,是中、长距离出行中与公共交通接驳不可或缺的交通方式。以出行产生点、出行吸引点、轨道交通(换乘)站点等为中心的慢行圈的高品质建设,是保障慢行交通权利、提高慢行交通品质及引导城市交通出行方式结构合理化的重要手段。

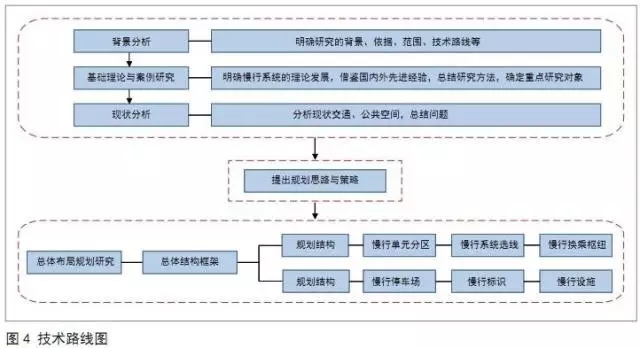

针对包头市中心城区城市慢行交通设施建设薄弱、城市公共空间与慢行系统结合不足两大问题,规划提出依托城市道路构建全覆盖、特色明显的步行网络,在绿色交通导向下打造与交通、用地、景观相结合的特色慢行线路;通过慢行单元分区、慢行道路网分级的方式提出差异化的建设要求;结合自行车、公交和轨道交通,设置换乘枢纽;布设慢行租赁设施,消除交通末端“最后1公里”的问题;从小处着手,对慢行设施进行精细化指引 ( 图 4)。

(二)规划策略

1.构建“全覆盖”特征明显的慢行系统

(1)统筹全局,构建“全覆盖”的慢行网络

慢行系统与城市的水网、绿网、商业网、综合交通网、游憩网、文化网及公共设施网“七网”联系最为密切,规划本着统筹衔接的原则,对“七网”的现状和规划区进行调研与分析,考虑慢行系统与交通、生态、文化、休闲等相关要素间的关系,尽量靠近或穿越旅游景点、景区,并且兼顾通勤慢行交通,连通城市大中型居住区、学校、工业区、商业综合中心和枢纽等,构建便捷、生态、宜人、全覆盖的大慢行系统。

(2)慢行分区、分级,差别化引导

依据城市特有的景观资源,结合城市特点和景观功能的需求,并考虑均质原则、行政原则和自然屏障,规划将包头市中心城区划分为不同的慢行区,并对不同的慢行道进行分级,以凸显不同慢行区域的特征。

2.完善各类慢行换乘设施,打造更便捷、顺畅的慢行交通

慢行系统换乘主要包含自行车、步行、公交、轨道四者之间的换乘,其中以自行车与轨道、公交之间的换乘居多,采用中心城区公共自行车结合景区多样自行车出租模式,并且有效组织和利用“B+R”系统(自行车与公共交通一体化衔接系统)来完成换乘接驳。本次换乘设施规划以慢行区为基础,通过圈层划分的概念区分不同区位的非机动车换乘特征,并针对常规公交枢纽站(首末站 )、大容量公交站 (BRT 站 )、轨道站点等几个层次确定换乘点及换乘规模。慢行换乘枢纽的布设原则及要求为:①结合轨道站、公交枢纽站、对外交通枢纽设置;②结合慢行�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号