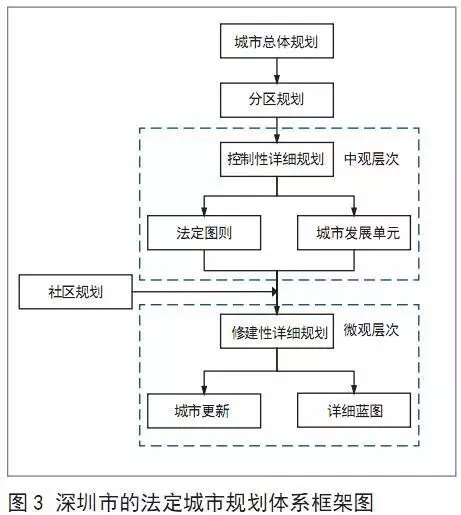

社区规划不属于法定城市规划体系,一直面临着规划定位的问题。深圳的规划体系分为总体规划、分区规划、控制性详细规划和修建性详细规划4个层次。其中,法定图则与城市发展单元规划属于中观层次的控制性详细规划,空间范围涵盖了社区;而城市更新单元规划的空间范围一般小于社区,属于城市规划的微观层次(图3)。因此,在现有的法定城市规划体系中,还未有专门针对社区尺度的规划类型。从层级上看,生态控制线内社区规划介于控制性详细规划与修建性详细规划之间,故其在现有的规划体系中缺少上层次的规划指引,导致社区规划与法定规划的关系不明确。因此,线内社区规划实质上的依据仅有一张全市的生态控制线规划图,管理要求不明确,这是多次更新规划未能实施的重要原因。

2.社区规划的编制与实施问题

深圳市虽然在名义上完成了向城市管理体制的转型,但实际上城乡二元结构依然存在。一方面,由于深圳市原农村社区数量众多,土地问题复杂,至今仍有大量用地没有完成相应的补偿返还手续,实际上仍归社区集体及股份公司所有,尤其是原特区外的社区;另一方面,社区转制后,原村委会成立了新的社区居委会与社区股份公司,前者负责社区的社会管理工作,后者负责社区集体经济的运作经营。然而,社区股份公司实际上不仅负责了社区的经济建设,还承担了大量社会建设管理工作,包括居民的股份分红、福利支出及社区的环卫绿化建设等。虽然后来深圳相继推行了“居站分设”、“一站多居”制度,引入了社区工作站,并积极推动社区居委会与社区股份公司脱钩,但仍未完全解决社区管理问题。因此,生态控制线内社区规划是一个融合土地流转与规划更新的综合性问题,涉及多方利益,且社区居委会、社区工作站、社区股份公司权责不清,规划实施编制主体不明,使得规划实施阻力巨大。

3.社区规划的内容与技术方法问题

社区规划对空间规划与配套政策的协调要求高,涉及问题多元复杂。首先,生态控制线内社区规划具有一般社区规划的综合性要求,需要针对社区的资源禀赋、发展阶段、空间风貌与社会构成提供相应的发展策略,协调物质空间与生产空间、社会空间的关系;其次,生态控制线内社区规划涉及土地征转、生态保护方面的问题,对于政策的制定要求更高,且线内社区面临问题各异,需要协调社区发展与保护的关系;最后,生态控制线内社区问题由来已久,各社区发展诉求强烈,线内社区规划亟需解决社区用地属性变更与居民生产生活等问题,这要求社区规划提高物质空间规划与相关政策的协调性,落实每一个地块的更新方向与流转政策。除此之外,线内社区规划不仅需体现自下而上的居民意见,还要充分实现政府管控与社区发展的衔接。因此,传统的规划技术方法难以满足线内社区规划的综合性要求。

二 生态控制线内社区规划的模式

通过对生态控制线内社区特征及规划困境的研究,本文根据生态控制线内社区规划的特点,从规划内容、规划定位、规划过程及实施机制四方面构建社区规划的框架。

(一)生态控制线内社区规划的特点

针对生态控制线内社区规划面临的问题,生态控制线内社区规划应具有如下特点:

(1) 内容综合

生态控制线内社区规划是一种典型的综合型社区规划模式,既包括传统物质空间层面的环境与空间品质塑造,又离不开相关政策(如土地统征转)的配套推进,还需要对规划的环境影响及社会、经济效应进行评估。此外,生态控制线内社区规划要求以解决核心问题为重点,也与综合型社区规划要求相契合。

(2) 类型多样

生态控制线内各社区在发展现状(土地权属、管理体系等)、发展条件(文化、生态资源等)和管控强度(生态控制线、水源保护区等)等方面存在巨大差异,因此需根据具体情况确定开发模式、管控指标与发展方向,如对于现有建设量已经很大的社区,采用减量与存量为主的发展模式,而对于城市化程度较低、生态资源条件良好的社区,则可适度进行增量开发。

(3) 主体多元

生态控制线内社区发展涉及的利益主体包括政府、开发商、社区集体组织、原住民及相关产权人,各方诉求不一。政府既希望解决线内社区问题,又不�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号