是斗争的场所,也是斗争的目标与工具。

新马克思主义对中国的城镇化具有较强解释力。由于20世纪90年代以来中央政府减少了对地方的直接干预,为了简化分析,本文将它视为外生要素(常量),为城镇化提供制度框架,在较长的时间内不发生变化。下文统一使用权力(地方政府)、资本(市场)、公民 ( 社会 ),特殊说明除外。

二 20世纪90年代以来中国城镇化的本质特征

伴随着向社会主义市场经济的转型,在分权化的进程中,地方政府获得了更加独立的经济和政治权力,推动了以“空间拓张”为主要特征的快速城镇化。

(一)权力的“人格化”

在中国,虽然市场化让资本拥有更多的“自由”,但如Ma和Shen所说,政府在国家的方方面面(如城镇化)中仍处于核心地位。如果中央政府是常量,那么理解“权力”(地方政府)的行为逻辑,是认知中国城镇化的关键。公共选择学派的布坎南将“经济人”假设引入政治领域,认为权力在追求自身利益最大化时,很难充分体现公共利益;公共政策的制定往往也是基于特殊官僚机构或集团的利益诉求。许多学者也认为,在中国语境下,“人格化”(Anthropomorphize)仍是分析权力的前提,因为权力也有自己的行为动机、利益诉求。

(二) GDP 崇拜下权力与资本的联盟

由于分权化,“人格化”的权力表现出“企业化”的特征。权力与资本一样,具有过度积累的冲动;但它的主要目标是积累“政治资本”,权力的“合法性”才能得到肯定,权力的主体(官员)才能获得晋升。在“GDP崇拜”的考核体制下,权力的政治资本主要通过以GDP为核心的经济指标得到体现,政治资本的积累和经济资本的积累“耦合”起来,权力和资本便形成增长联盟(Growth Coalition)。资本积累成为权力和资本共同的目标,形成了以GDP为核心的“资本快速积累”的城镇化模式。正如Goldhammer所说,权力与资本已经建立了秘密的保护结构,已经很难说谁决定谁了。

(三)城镇化资本积累模式的极化

在“全能型”政府的语境下,中国的资本并不拘泥于自我过度积累的冲动,而是权力根据具体的社会环境,决定着资本的配置和积累模式。1978年之前,为实现高积累的重工业化,国家对资本进行极化配置,完成了资本的原始积累。中央政府一方面通过工农业剪刀差,促进资本向重工业聚集;另一方面通过制度设计(户籍制度),保持城市最低限度的人口,并极力压缩城市消费,从而减少资本支出。20 世纪90年代后,经过长时间中央与地方的关系调整,中央减少了对地方的直接干预,地方政府成为城市的直接管理者,资本配置方式也随之发生变化。赵杰将这一时期的城镇化概括为:空间生产对工业生产进行“挤压”,工业生产对农业生产进行“挤压”。空间生产是这一时期城镇化的主要特征,那么空间究竟是如何生产出来的呢?

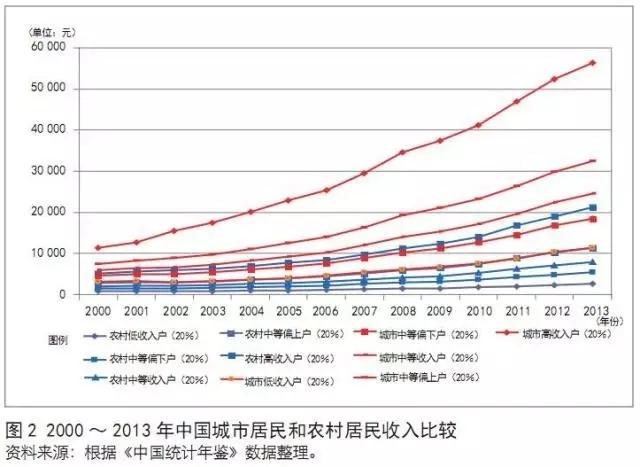

出于国家对土地一级市场的垄断,土地的“初始信用”带来的财富成为中国城镇化的启动资本。权力通过建设基础服务设施,拉动空间生产(生产型空间和消费型空间),吸引资本,从而实现GDP持续增长和政治资本的积累。虽然生产型空间(工业用地)的生产获利较少,但它仍有举足轻重的作用。一方面,它可以通过较低的成本,吸引投资,刺激第一循环(工业生产),带来税收和GDP增长;另一方面,工业生产将带来大量就业人口,将促进消费型空间(商业和居住空间)的生产与消费,从而获得补贴(以地养地)。空间生产过程本身就是创造GDP和体现政绩的重要方式。为了积累的“持续性”,权力必须保障有足够的资本投入到下一轮循环之中,需要减少“资本耗散”。权力通过对空间生产的垄断,压低征地支出(土地红利),并阻止资本流入三次循环(福利和消费部分)。由于我国为外向型经济,劳动力过剩,这部分投资在短期来看是相对无效的(人口红利),从而造成了农民的“半城市化” ;并且,随着工资和住房制度的改革,普通市民的福利也在被压缩,从而形成了较大的贫富差距(图2)。因此,在空间生产的过程中,为了实现持续的积累,权力极化资本配置,大大压缩了公民的“生活权”。

公民的需求被压缩,不仅体现在二次和三次循环中,也体现在一次循环中。由于劳动力过剩,形成“买家市场”,劳动力在与资本谈判(Bargain)的过程中处于劣势,公民的“生产权”(包�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号