| 【PD】水文化传承视域下城市水利风景区规划探析 |

| 规划师杂志社 2017-04-18 10:30:47 |

| |

、蟹文化节等水节庆,无不透出巴城水文化的价值内涵。

三 巴城湖水利风景区规划面临的困境

虽然巴城湖水利风景区的资源类型多样、文化底蕴深厚,但是依然存在一些突出问题制约着景区水文化的良性发展:一是对水文化资源价值的挖掘利用效率较低。景区内除阳澄湖水上公园、稚城湖水之梦乐园等项目的旅游开发较好外,对其他资源开发较少,尤其是忽略了八卦水城中的水体形态、水闸建筑、治水工具和理水之道等值得挖掘与保护的水文化资源价值。二是水环境和水生态问题突出。根据实地调查和对昆山市水利局、环保局的采访发现,由于河流中的船只来往过密,景区内的七浦塘、新开河、张家港和杨林塘等河流都存在严重的水泥堆积现象,影响了美观,急需解决水系畅通和水质问题。三是水文化内涵与旅游项目融合度低。虽然景区目前的旅游开发项目吸引了不少游客,但是大多是游船、垂钓和观光等开发深度较浅的旅游产品,开发模式单一,项目雷同,特色水文化展示较少。此外,景区中的隐形水文化旅游项目开发较少,如水节庆活动、水神祭祀等,这对景区未来吸引游客二次回游、延长旅游地生命周期是不利的。

要解决以上三个问题,必须科学编制水利风景区规划。如今很多地方在水利风景区挂牌之后不重视规划编制工作,依旧只关注景区工程建设,导致景区规划与流域规划不吻合、规划项目实施不力、旅游配套设施不完善、水利资源文化内涵挖掘不深和旅游项目缺乏特色等问题出现。这样循环恶化的结果既浪费了人力、财力和物力,又破坏了水生态环境系统,“抹去”了景区原来充满个性的自然本底,同时为追求景观资源的最大化利用,忽视了景区的整体风貌。

四 水文化传承视域下水利风景区规划框架

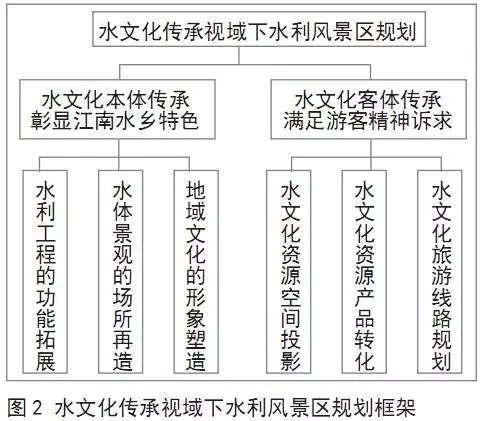

昆山市总体规划和巴城镇总体规划将巴城湖水利风景区定位为“品质滨湖城、休闲度假地”,以构筑“湖城共生、水乡共融”的生态宜居地,为上海、苏州等地提供旅游综合服务功能。然而,随着优质的水文化资源条件与旅游产业加速发展之间的矛盾日益凸显,如何通过明确、合理和可操作的景区规划来引导旅游开发建设,改变过去粗放的建设方式,突显地域水文化内涵是巴城湖水利风景区规划需要解决的重要问题。结合上述对水文化资源的梳理,综合分析景区的发展现状,可以认为,巴城湖水利风景区规划需要实现两个方面的传承:①本体传承,对景区水文化资源价值的挖掘、整理、保护和运用;②客体传承,充分满足游客精神文化诉求和情感召唤,呼吁人们认识水、保护水(图2)。

(一)水文化本体传承—彰显江南水乡特色

挖掘巴城地域水文化资源、深入认识水文化资源特征是巴城湖水利风景区规划的重要内容。保护和利用水文化资源是水利风景区建设过程中的重要工作,尤其是对水遗址、水记载等重要内容的修复以及水资源的开发运用。为了彰显江南水乡特色,在景区水文化本体传承中,规划以保护和尊重巴城水乡生态环境和特色景观风貌为前提,划定水生态保护红线,编制水景观修复规划,有针对性地提出水生态保护措施,实现人类活动与河湖、湿地、稻田等自然景观要素相协调,构建结构清晰、地域风貌突出的巴城水文化旅游空间格局。

(二)水文化客体传承—满足游客精神诉求

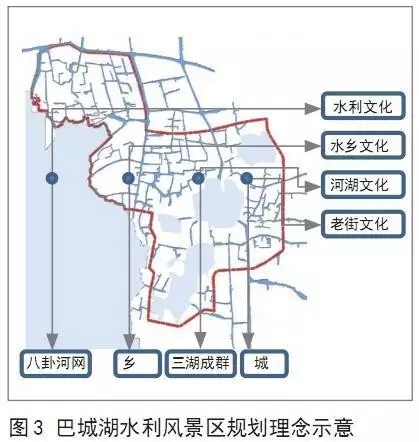

规划特色旅游节点、设计具有地域代表性和符合市场发展趋势的旅游产品是旅游景区吸引游客的重要手段。巴城湖水利风景区规划以水文化传承为主线,以“湖城共生、水乡共融”为理念,将巴城水文化资源空间“投影化”,在横向上构建“河—乡—湖—城”的城乡关系轴,在纵向上形成“水利文化—水乡文化—河湖文化—老街文化”的水文化体系,从而确立阶梯式发展框架( 图 3)。

规划以水为关键要素,根据不同地段与水的关系,引导适宜的空间布局,形成巴城湖水利风景区水文化旅游产品空间规划的基本框架;对游客主要的活动区域和水生态廊道进行精细化设计,对关键地段的水生态环境要素进行空间管控,强化巴城水乡特色。此外,规划要以人性化的尺度设计旅游产品,既要保护巴城本地居民的休闲空间,又要为外来游客提供完善的服务。

五 基于水文化本体传承的规划指引

(一)水利工程的功能拓展

水利工程是水利风景区最具吸引力的旅游产品,其设计与建设的直接对象就是水� |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号