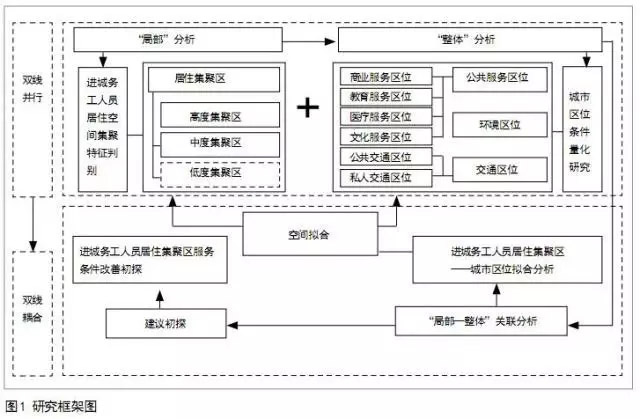

前两个问题:①进城务工人员的聚居特征可通过聚集指数的计算进行聚居区的分布判定;②主城区的居住区位需通过多层次的指标模型构建,从“单因子—多因子”逐级、分层次地分别对评价单元的区位条件指标进行计算;其次,通过“双线耦合”对第三个问题进行研究,笔者将逐级拟合、对比进城务工人员聚居区和城市区位的关系,将两者的指标进行数量上的比例计算和空间叠合上的“双重”拟合,量化两者的关联程度,以更明晰地掌握两者的互动关联;最后,根据研究结果,为进城务工人员聚居区的服务条件改善提供初步的建议和思考 ( 图 1)。

二 “局部”分析:进城务工人员居住空间的集聚特征判别

(一)空间集聚测度方法

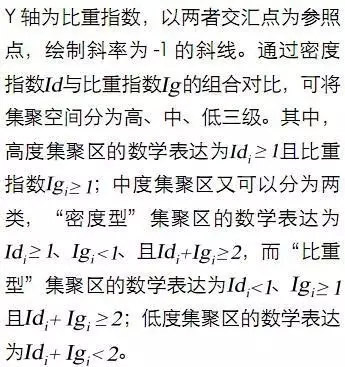

空间集聚的测度方法很多,主要有赫芬达尔指数、洛伦茨曲线与空间基尼系数等,本文主要借鉴罗仁朝、吴晓和王慧等学者关于空间集聚分析的“密度—比重”分析思路:基于“密度指数”与“比重指数”的测算和组合对比,对居住空间进行集聚分区。

(二)进城务工人员居住集聚分区特征

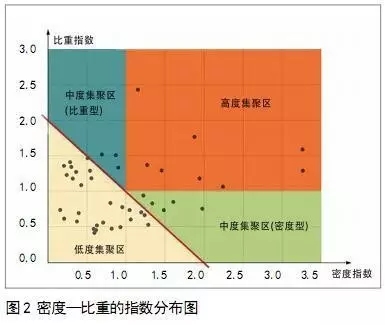

根据测度公式,以各统计单元密度值、比重指数的均值为参照,分别计算44个统计单元的集聚指数,并按其分类将所有统计单元划分为高、中(含两类)、低三级集聚区(图2,图3)。可以看出,南京市进城务工人员居住空间的集聚分区有如下特征:

(1)从数量上看,南京市主城区进城务工人员高度、中度集聚区共16个,其中高度、中度集聚区各8个,占统计单元总量的36.4%。由此可见,南京市主城区进城务工人员的居住空间具有较为显著的集聚特征。

(2)从空间分布上看,南京市主城区进城务工人员的集聚空间大体呈现中心低、外围高的“环带+散点”分布特征。其中,进城务工人员高度集聚区存在两种情况:①散点状布局在老城中心及边缘地带的衰退区;②呈环带状分布于老城区以外的主城区外围,并在南、北部边缘区大量集中。而中度集聚区则呈散点穿插其间,与高度集聚区相连,一起对中心区形成合围之势。进一步分析发现,中度集聚区内部也存在较为显著的分异:“密度型”中度集聚区主要分布于老城边缘向主城外围过渡地区,而“比重型”中度集聚区则集中于比前者更加外围的主城区边缘,与第二类高度集聚区相连。

三 “整体”分析:主城区区位条件的量化研究

(一)指标选取与方法

1 城市区位评价方法

区位是人类各种行为场所选择的场所、地点,人类居住区域的选择就是研究人类的居住活动应在什么地点最佳、效果最大。我国学者对于城市内部区位的研究方法主要是基于地价评估或运用数学方法构建区位优势度的评价模型——将各评价单元内设施的统计数量作为区位评价的标准,但这种方法也存在忽略设施等级差异、忽视同现实道路的拟合和数据整理统计繁杂等操作问题。故本文希望能在已有研究的基础上,对城市区位评价方法进行以下创新。

2 城市区位条件指数模型建立方法

(1) 建立评价体系

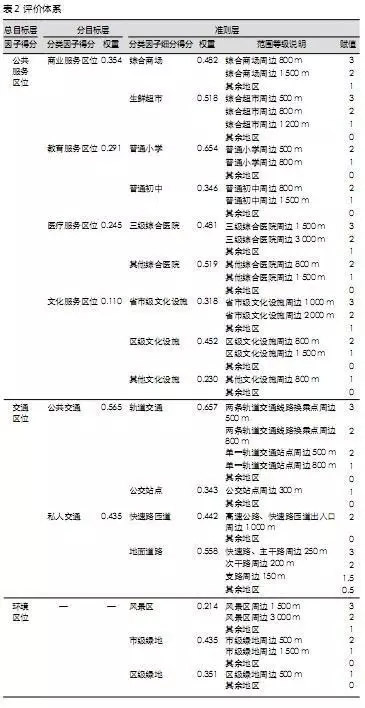

具体步骤为:①因子分层表征:根据层次分析法的技术思路,围绕着商业、交通与环境三类区位评价指标,分别选取多层级的变量因子进行表征,并通过专家打分法确定各层级因子的权重。本文应用DPS处理数据,确定各项权重及相关区位条件赋值,且CR=0.0306<0.1,通过一致性检验。②区位等级赋值:结合设施吸引力层级差异,按照一定标准对其服务区位属性进行赋值,分为 0、1、2、3 四个等级,0 表示该地区不受该服务区位影响,1表示服务区位一般,2表示服务区位良好,3表示服务区位非常好 ( 表 2)。

(2) 空间评价

具体步骤为:①建立空间数据库。将设施点的空间信息(包括经纬度、名>�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号