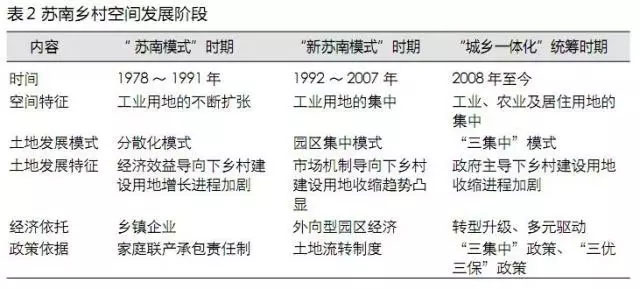

,加上2008年以来“三集中”及“三优三保”政策的实施与推进,使乡村空间发展进入了政策层面的工业、农业和居住用地有规划的集中阶段 ( 表 2)。

2 人口状况的收缩趋向

苏南乡村作为我国乡村建设的先行和示范地区,其发展经验为其他地区的农村建设与发展提供了参考依据及政策支撑,但农村持续“破败”的现象仍然存在,1985 ~ 2013 年苏州乡村人口减少了约30%。目前,苏南乡村人口实质性减少的状况仍在加剧,但150~ 200m²的人均建设用地现状却为乡村地区的收缩发展提供了可能。

3 苏南乡村空间收缩的精明化发展趋向

精明收缩是以功能优化和空间集聚为手段来实现地区活力提升的过程,以“更少的人,更少的建筑,更少的土地利用”来应对地区土地和人口实质性减少的现实。精明收缩可以满足苏南乡村地区空间发展的诉求,逻辑上包括以下内容:一是政府政策层面的考虑,土地流转、“三集中”及“三优三保”等政策都标志着苏南乡村空间发展的集中趋势,这与精明收缩理论的用地收缩内涵不谋而合;二是苏南乡村现状人口持续减少但人均建设用地居高不下的收缩不精明现象亟待用精明收缩理论来改善。

针对乡村空间精明收缩的研究首先需对乡村空间进行界定:乡村空间包括生活空间和生产空间两大类,前者主要是居住空间和为居住生活配套的生活服务业空间,后者包括农业空间、工业空间和生产服务业空间。其中,生活服务业空间与居住空间的发展密不可分,生产服务业空间依托于农业、工业空间的发展,服务业空间的配套属性决定了其发展与其他空间的发展具有伴随性。基于此,本文将对服务业空间的研究与居住空间、农业空间和工业空间的研究相结合,推动乡村空间收缩发展的精明化。

二 苏南乡村收缩发展现状及存在问题

与一般乡村收缩的状况不同,苏南地区乡村收缩发展的主要驱动力是政府“三集中”政策的推行。然而,苏南地区的“三集中”政策未能以乡村的发展需求为价值导向,强势政府作用下乡村的集聚力度过大,价值导向偏失,公众参与度较低,没有形成政府政策与市场机制协调的良好协作机制,造成了收缩进程中乡村活力的丧失及实施难度的加大等问题,这主要体现在生活、工业和农业空间上。

(一)生活空间:急剧收缩模式下乡村特色的遗失

在城镇化和城乡一体化的发展进程中,农村居民点人口和数量的减少、农民生活方式的改变是历史的必然。2007 ~ 2014 年,苏州市的村庄由 20914个减少到5559个(减少了73.4%),2014 年苏州市镇村布局规划将村庄数量撤并至1319个。急剧的收缩模式对生态环境和乡土风貌产生了较大影响,引发了村庄风貌消失、文化断裂等问题,而“自上而下”的整并模式也无法与镇村层面的多元化发展实际相契合,造成实施困难等问题。

(二)工业空间:市场机制主导下工业集聚的不平衡

苏州市乡镇工业小区是从20世纪80年代中期逐步发展起来的,旨在解决苏南乡村“村村点火,户户冒烟”的产业格局,到20世纪末,全市乡镇企业中有40%的企业、80%的新办项目集中在这些小区。虽然工业小区建设快,但现有乡村企业的退出进程却停滞不前,工业集聚不平衡现象凸显。原因主要是在土地租期未满的情况下,是否选择退出实质上是企业个体的经济理性选择,而迁并成本及收益等市场行为的不可预测性都可能成为现有工业企业集中的障碍,使得现有企业进园难上加难,市场机制难以与政府政策达到良好统一,难以实现工业企业的良性聚集。

(三) 农业空间:土地效益导向下耕地面积的减少

1980 ~ 2011 年,苏州市耕地面积减少了约40%。由于农业生产的低收益,20世纪90年代以来实施的城乡建设用地增减挂钩、“三集中”等政策在促进城镇建设用地增加的基础上对撤并后土地的整治力度不够,“农转非”进程不断加剧,而“非还农”进程停滞不前,耕地面积持续减少的状况更加严峻。截止到2013年,苏州的土地开发强度已经达到28%,逼近30%的省控线,开发建设供给的减少导致耕地控制与保护的形势更加严峻。

三 基于精明收缩理论的苏南乡村空间发展策略

�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号