压力的加剧及城市人际关系的冷漠,使得城市里一部分人迷失了自我,乡愁也就渐渐成为了这些人的精神寄托。对城市人而言,乡愁体现在时空记忆消失所带来的精神和情感寄托载体的空缺,但是对于他们中的绝大多数人而言,其本意并非真想逃离城市、长期眷守乡村,而是想让别人留在乡村,好让他们返乡时能够看见“披蓑戴笠”,找一找乡愁的感觉。因而,乡愁更多的是城市人的选择性记忆和浪漫化想象,而非农民真实的眷恋。

乡村真的“沦陷”了吗?

在工业化、城市化过程中,乡村人口外流、自然村落消失,这是几乎所有现代化成功的国家共同经历过的场景。据统计,从2000年到2010年,中国自然村落由363万个锐减至271万个。10年间,90多万个自然村落消失,其中不乏一些具有独特民俗民风的传统村落。20世纪90年代以来,随着数亿乡村人口的地域大转移及乡村老房的破败,村庄“空心化”等是快速城市化背景下的必然社会经济现象。但当人们以浓厚的“乡愁”去观察乡村时,容易忽略其真实情景,尤其是在割裂城乡,孤立看待乡村的情况下,更容易忽略乡村积极向上发展的一面。例如,近年以“博士回乡记”为代表的乡村调查和纪实,就特定村落而言,真实但不全面,最大的问题在于“选择性忽视”。概言之,目前“乡村衰败论”至少存在如下三个方面的认识不足:

(1) 忽略乡村整体积极向上

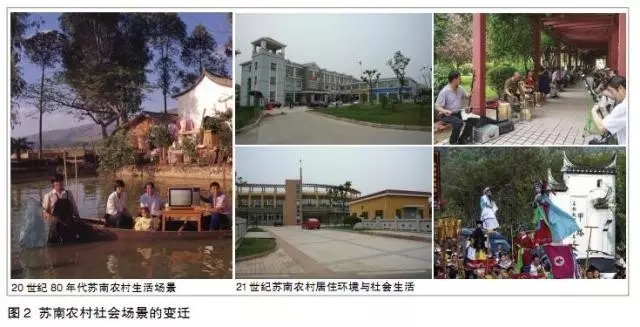

改革开放以来,城乡差距呈不断扩大态势,乡村尤其是边远落后乡村,其老弱妇孺留守、“空心化”等问题确实带有普遍性,但不可否认,当今乡村确实是自秦始皇设郡县以来最好的乡村。在吃的方面,经常听人感慨:“现在的生活,就像过去天天过年似的。”在穿的方面,“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”的生活窘境早已封存在20世纪80年代之前出生的人们记忆中。在住的方面,即使在落后乡村,土坯房已很少见,取而代之的是瓦房,而在发达乡村,2~3层的楼房已成为最普遍的住宅。在行的方面,如今乡村道路交通已得到极大改善,自行车、电动车出行已成为普遍现象,私家车出行在发达乡村也不再是什么稀奇事。在制度方面,九年义务教育的实施、农业税的取消以及医保、低保的全面推行,使得当前的国家与农民关系已达到数千年来的最好状态。在“三农”的支出方面,仅2008~2013年,中央财政用于“三农”的支出累计达5.85万亿元,这些都是中国历史上划时代的变化。总体而言,改革开放以来乡村整体向上发展是一个不争的事实(图2)。

(2) 割裂城乡,孤立看待乡村

农房残垣断壁、村庄“空心化”等到底算不算乡村衰败?这需要树立城乡整体观,跳出乡村看乡村。20世纪30年代,梁漱溟先生推动的乡村建设运动主要是针对当时不存在城市化的乡村的长期破败现象,他指出,“在欧洲工业都市兴起的时候,农村衰败亦成了趋势;但亦不算乡村破坏史……中国近百年史里面,乡村是一直破坏下去不回头的,其关键全在要走都市文明的路未成之一点。”

如按梁漱溟先生的逻辑,改革开放以来,村庄“空心化”等都不是乡村衰败的佐证。不破不立,所谓“不塞不流,不止不行”。“乡村衰败论”没能从城乡整体的角度看到“此废彼兴”。现代工业和都市文明的“兴”是导致村庄“空心化”等乡村“废”的最根本原因,正可谓“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”。因此,用“衰败”来形容乡村是不恰当的,更难以用“沉沦”冠之。在世界各国城市化过程中,乡村都要经历一场痛苦的蜕变和重生。

(3) 见“物”不见“人”

目前,“以人为本”作为中国的治国理念,深入民心。“以人为本”就是以“人的彻底解放与自由全面发展”为根本。我们可以看到乡村田地荒芜、农舍倒塌,但往往看不到田地和农舍主人的生存与发展需求。实质上,这些乡村发展现状都是制度约束下农民理性选择的结果。田地荒芜(种地的机会成本高),主要是因农民进城务工、无人耕种所致;农舍倒塌,要么是农民盖了新房,废弃了旧宅,要么是农民举家迁居城镇,房屋长期无人居住,年久失修。但无论是哪种情况,都意味着农民的向上发展。尽管进城务工人员在城市里存在各种制度性歧视,但试问:允许农民进城务工是否比强制农民守着“一亩三分地”过穷日子更好?将现有青壮年进城务工人员遣返回乡务农,是否就能促进乡村复兴?秦晖教授指出,“改革开放以来,农业的成功本质上是相对自由的选择权对没有自由的选择权的成功”,如果脱离农民意愿和自由选择的权利,“惠农”政策将变成“伤农”政策,政府“过分热心”地干预农民,�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号