| 【PR】基于集合理论和复杂适应性系统理论的村落更新 |

| 规划师杂志社 2017-02-22 14:52:08 |

| |

方式已经逐渐被重新审视和批判。英国理论家Christopher Alexander在1965年出版的《A City Is Not A Tree》一书中已就城市的过度分化进行批判。在此书中,Alexander 提出城市不应该是如树枝般的逐步分级,而应该是一个有丰富互相关联的网络。在此基础上,澳大利亚城市设计学家Kim Dovey 进一步研究了东南亚城市边缘非正规聚落的形成、发展及更新,并运用了集合理论和复杂适应性系统对发展中国家,特别是亚洲地区城市中的非正式聚落进行了深入的再思考和解读,指出城市非正规聚落具有来自内部的动力,在没有外界的支持下能够完成自我的更新和发展。

一 集合理论及其在村落更新中的应用:社会—空间

集合理论是美国理论家DeLanda根据法国哲学家Deleuze和Guattari的《资本主义与精神分裂:千高原》一书中的理论发展而来的,它强调空间的动态性和图示化,是一个社会—空间的理论。Dovey和McFarlane认为,该理论可以作为重新思考一个场所在其形成及发展过程中问题的基础。根据集合理论,一个集合是由多个互不相同的元素构成,并在每个元素之间建立起特定的联系和关系,它是一个多功能的集合,是一个多元的共生体。每个元素之间的关系不是线性的、互相从属的,而是具有扩散性的。无论是城市还是村落,都是一个包含着无数个体的集合。每个居民和建筑在城市或村落这个物质集合中都不是互相独立的,而是在多个尺度上具有复杂的联系。这些联系包括物质层面(建筑、景观、交通和规划 ) 的联系,也包括精神文化层面(心理、社会、文化和经济)的联系(图1)。

这些与日常生活息息相关的元素根据需求的改变,在一个较长的时间段内,互相推动并进行解构和重组。因此,集合理论提供了一个多尺度、多维度的视角,重新审视了村落是如何自发形成和发展的,强调了解决复杂问题不能仅仅局限于单一的方面。

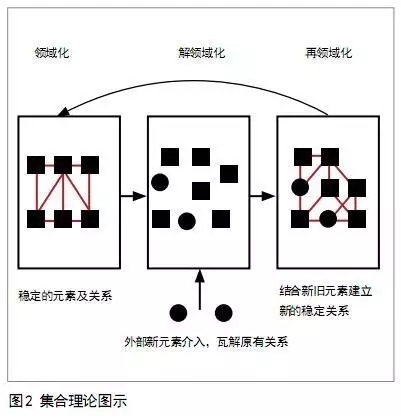

一个村落是一个由丰富的流动性和关联性所形成的整体。这个整体是一个复杂的社会—空间系统,需要对社会、空间、建筑、城市规划或地理等各个方面的元素进行分析。当元素及元素之间的相互关系相对稳定时, 则可称为领域化(Territorialisation);当这些关系被破坏和重组时,则可称为解领域化(Deterriorialisation)和再领域化(Reterriorialisation)(图2)。具体对应到古村落中,其作为一个元素集合不仅包含了建筑和村民,也包含了其中的社会组织和生产组织关系。集合理论为对这个元素集合的宏观和微观解读提供了方法。作为拥有相对较高自发性的村落,具有明显区别于城市聚落的宗祠;同时,由于发源于传统农业的生产模式,村落中的产业经营及建筑建造更多为自主性更强的个体形式而非城市中大规模、高密度的集合形式;村落比城市更接近于一个循环完整的整体,因为村落的人口结构发展稳定,而非城市化的高流动性,高度依赖外来人口和扩张补充。正是这些区别于城市的独特场所精神,将古村落塑造成更自主的可持续发展聚落。当村落这一元素集合遭受了元素流失或改变,导致完整循环被破坏,村落将失去原有的灵魂和发展能力。

二 复杂适应性系统理论及其在村落更新中的应用:自发—涌现

为了进一步探讨聚落空间是如何由相互独立的个体发展而来的,Bateson将集合理论和复杂适应性系统理论有机结合。复杂适应性系统理论有助于人们解读一个复杂的动态系统。其中,“复杂性”强调了事物集合的不可先决性和不可预测性,而“适应性”则是指集合的部分为适应整体宏观条件的变化做出自发性的改变。由于各部分在微观上独立却在宏观上统一于一个集合,所以在个体意志和互相作用的多重影响下,这种自组织行为是不可预测的。

这个理论重点强调并揭示了一个集合在社会关系的作用下具有不确定性。它挑战了现代主义的规划理论,特别是以勒·柯布西耶“建筑是居住的机器”的理论为代表的,各部分间的互动是严格且确定的理论体系。复杂适应性系统理论指出,社会性使集合内部的各部分之间存在有机的自组织关联,当各部分为适应宏观环境进行微小调整后,新的形式和关系将会自发涌现。这个涌现机制是一个正规与非正规的混合体,即在相对宽松的总体规划下,每个个体通过非正规的改造保持其适应性和独特性。作为一个复杂并且不可预测的系统,严格、细致的规划只能在短期内获得一个卓有成效的成果,很难在发展中保持稳定并持续运行。用现有的方式对具有高度自组织特征的村落进行强行干预是有悖于其本身发展规律的,长远来看并不科学。因此,复杂适应性系统理论将提供一个灵活的策略,充分揭示并� |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号