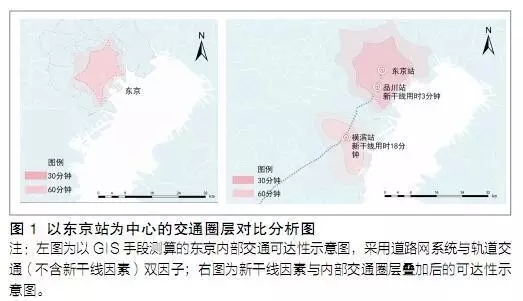

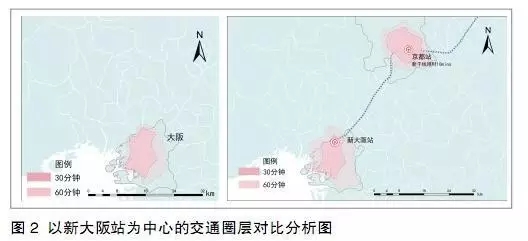

,提升了城市在区域交通网络节点中的地位;第二是交通的社会经济因素,高铁以外部条件改善为触媒,优化了城市内部的交通结构并与其衔接,有利于社会经济要素的聚集;第三是交通的科技因素,即交通运输的效率、成本和服务质量,高铁具有运行速度快、运量大、能耗低以及准时、安全、舒适等优点,提高了一个城市对外交通运输服务的效率和质量。高铁站地区是内外交通优势叠加的重要节点,以车站为触媒,城市的交通区位优势得到更大的提升。以东京、大阪为例,新干线开通前,从东京到大阪的东海道本线需要的时间为6.5小时,新干线开通后缩减为2.5小时,东京都和大阪自身的交通圈层均实现大幅度拓展,其中以东京站为中心,东京都将横滨纳入半小时可达范围,1小时交通圈更覆盖了横滨大部分地区,真正实现了一体化发展;同时,大阪与东京都的关系也更为密切 ( 图 1,图 2)。

2 人口郊区化与城市扩张明显

高铁开通初期,时空压缩效应迅速显现,促使空间距离增大,人口郊区化趋势明显,沿线城镇群的规模有所增长,城镇群的整体竞争力由于经济规模的累加效应得到大幅提升。

数据显示,在新干线开通后的30余年中,日本三大都市圈在总人口持续增加的趋势下,中心城市如东京都、大阪和名古屋均不同程度地体现出人口净流出趋势,城市发展呈现向外围拓展的态势(表1)。其原因主要是交通条件改善引发中心区地价提升,导致产业向郊区迁移,同时由于周边地区服务设施配置的完善,人口分布也逐步体现郊区化特征。如图3所示,东京更明显地体现出沿主要交通线进行扩张的发展路径,呈现海星式放射状,其中沿新干线(东京—横滨方向 ) 的扩张最为明显。

3 以“吸引核”为中心进行城市空间重构

时空压缩效应使人口和经济活动逐步向高可达性地区转移,工业产业向地价成本更低的区域转移,而高铁站地区是高铁时空压缩效应在城市内的核心作用点,因集聚的倍数效应不断增强,虹吸效应和扩散效应也均得到加强,高铁站地区的中心性更加明显,促使城市空间的重构。

日本高铁站的选址分为两类:接入城市原有火车站和另建新站。新干线上有11座车站是在原有火车站的基础上改建而成的,有6座车站建于新城新区。高铁站接入城市原有火车站,易于快速组织接驳交通,促进行政、金融、商业、商务和文化等职能的再集聚。这种模式在城市发展过程中更多体现的是对城市既有中心的强化作用和依靠强大的中心带来的扩散作用。以东京站为例,新干线接入原有火车站后强化了以东京站区域为中心的城市空间的发展结构,虹吸效应引发扩散效应,主中心的高度集聚迅速带动了新宿、池袋和涩谷3个副中心的发展,1990年后更是增加了上野/浅草、绵系町/鬼户、大琦和临海4个副中心,并且带动了横滨、多摩和千叶等外围新城的发展,逐步形成了中心区—副中心—新城—临县中心的多中心、多圈层结构。

新站的发展往往促使城市中心向新站方向转移。以大阪为例,新、旧大阪站构成了面向京阪神大都市圈的双门户,新干线的开通促使人们开始重视都市圈,甚至有许多企业陆续从传统中心地区搬迁到站前地区。新站的地位逐步提升,促使大阪原来的城市中心区由天王寺—难波地区向北移动至梅田地区 ( 大阪站区域 )。

4 高铁站地区功能更新以强化集聚

城市在发展相对成熟的阶段,产生新的核心—边缘扩散作用。从东京、大阪的空间句法分析图上,可以清晰地识别带动城市发展的核心,并能发现城市发展由核心沿交通线路延伸扩散的趋势( 图 4,图 5)。

然而,当城市发展相对成熟的时候,站前核心位置依旧被传统商业所占据,单纯依靠用地置换的发展模式难以为继,高铁站地区需借助自身优势积极进行地区更新,以进一步强化集聚并扩大空间。东京站、名古屋站和京都站等高铁站地区都进行了旧区改建工作。东京站近年接连进行了八重洲、丸之内改造(车站地下广场和站前CBD地区改造)及站前建筑扩建工程共3次大规模工程改造,高铁站地区向集中式开发转变;名古屋站通过再建双子楼工程,打造了“交通+商业+商务”模式,借助衔接空、海双港的优势,形d�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号