保护红线、划定联海通廊及保护特色村庄三方面内容。规划通过对区域自然资源本底和空间特征的判读,找出关键控制要素,保护陆域生态环境。

(1)生态保护红线的划定主要依据沿海各市出台的关于生态保护红线划定的技术导则,识别区域范围内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要水源涵养区、重要湿地、生态公益林、洪水调蓄区、重要自然岸线、重要物种(含渔业)保护区、地质遗迹保护区、地质灾害易发区和生态廊道等保护要素,并进一步划定管制分区,提出管控要求。

(2)联海通廊主要是在梳理城市和自然山水关系的基础上,依托陆域范围内的山体、水系、湖泊、湿地和植被等生态要素进行划定的。

(3)特色村庄应结合自身资源禀赋和发展趋势进行分类保护,明确各类村庄的保护重点和开发强度,并进一步考虑与休闲旅游的结合发展。

二、确定发展框架

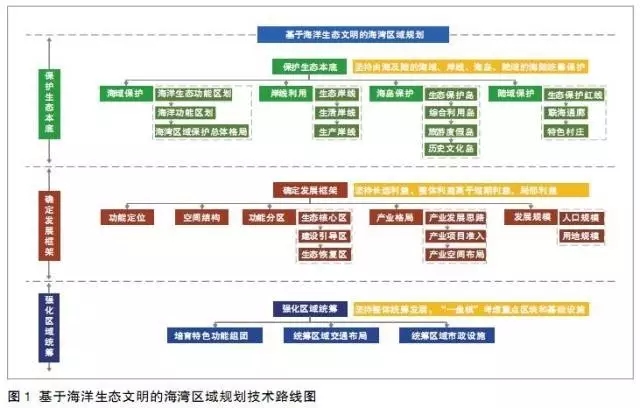

规划坚持高效科学利用的原则,将长远利益、整体利益放在短期利益、局部利益之前,明确区域功能定位、空间结构、产业发展思路和发展规模,制定区域发展框架。

1 明确功能定位和空间结构

规划以海洋生态文明为导向,根据国家或地方对海湾区域的发展目标定位及其生态本底条件,合理确定功能定位;根据功能定位的内部差异,明确海湾区域的空间结构。以此为基础,进一步将区域划分为核心区、建设引导区和生态恢复区三个功能分区。

(1)核心区,包括珍稀濒危海洋生物物种、经济生物物种栖息地,涉及国家海洋权益和国防安全的区域,以及将具有一定代表性、典型性和特殊保护价值的自然景观、自然生态系统和历史遗迹作为主要保护对象的区域。核心区以实现“工业零增长”为目标,不围垦、不占岸线,保障海洋生态本底。

(2)建设引导区,包括海湾区域内环境容量较高的工业与城镇用海区、矿产与能源区、旅游休闲娱乐区等海洋功能用海区域。建设引导区以实现“污染零增长”为目标,不扩张、不增排,引导建设发展转型。

(3)生态恢复区,包括生境比较脆弱、生态与其他海洋资源遭受破坏,需要通过有效措施进行恢复、修复的区域。生态恢复区以实现“破坏零增长”为目标,不采石、不砍伐,修复海陆生态环境。

2 明确产业发展思路

在产业发展思路上,规划按照海湾区域的功能定位,立足产业基础和发展导向,强化主导产业培育,提升发展水平,优先培育和发展生态旅游业、海洋生物和海洋文化创意产业、现代海洋渔业、港航服务业和休闲地产业等生态型高附加值产业。

在产业发展准入上,规划提高产业准入门槛,制定严格的产业准入目录,新(扩)建工业企业单位用地的投资强度及产出强度不低于国家级开发区平均水平的2倍,或达到国家级高新技术产业开发区的平均水平。重点发展区新(扩)建企业的清洁生产指标达到国际先进水平,禁止新(扩)建煤电、造船和水泥等对生态环境有影响的产业项目。同时,应积极推进产业转型和集聚,实施清洁生产改造;淘汰落后工艺和设备,制定实施退出机制。

3 确定发展规模

规划根据对土地利用总体规划、资源环境承载力和城镇化发展水平的分析,以生态文明为导向,科学预测海湾区域内的人口容量和建设用地容量,进而确定区域人口规模和用地规模。

三、强化区域统筹

规划坚持整体统筹发展的原则,整体优化提升区域,“一盘棋”考虑重点区块和基础设施,对功能组团、区域交通和市政设施进行统筹 ( 图 1)。

(1)培育特色功能组团。规划打破行政界线,以功能组团的形式统筹城镇、产业区块、港口区块和度假区块的发展,明确特色功能组团。

(2)统筹区域交通布局。规划以生态保护为导向,根据海湾区域的发展定位,确定区域交通容量,配置合理的区域交通等级路网,加强海湾区域与中心城区及周边县市区的快速联系。

(3)统筹区域市政设施。规划整合现有设置不合理的排污口,统筹排污设施建设;对海湾区域范围内的水源、给水工程、电力设施、电力通廊、燃气和热力工程等进行统筹规划

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号