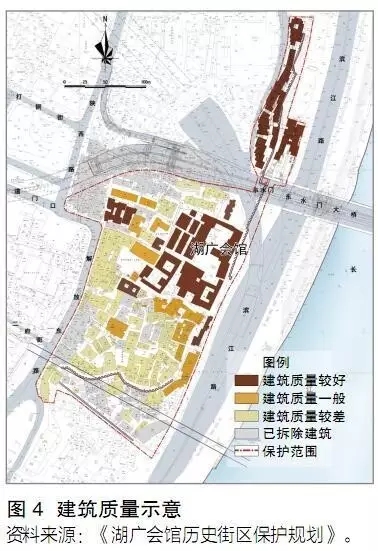

象征着重庆母城记忆与底蕴的会馆建筑群所遭遇到的衰落危机,从而开始组织修复湖广会馆及其周边的文物建筑和优秀近现代建筑,并且在2002年将其与磁器口历史文化街区同时评定为重庆首批市级历史文化街区,体现出了各界对于历史街区的价值认识和重视,经过几年的修复,湖广会馆、谢家大院、明清客栈、东水门城墙和胡子昂旧居等建(构)筑物都得到了妥善的保护(图2),但是与之形成鲜明对比的是周边的传统建筑与空间所构成的历史街区仍旧处于老化、生活条件极差的状态,居民私搭乱建情况严重,同时也面临着拆迁的危机(图3,图4)。在这样的背景下,响应《国家新型城镇化发展规划(2014—2020)》中提出的“文化传承,彰显特色”的新型城镇化基本原则,以及重庆市规划全覆盖的要求,以市级规划主管部门、地方政府行政单位、设计单位和开发商为参与主体,启动了湖广会馆历史街区保护的新一轮规划。但由于渝中区政府为进一步推动2013年就已开始的城市更新工作,街区的居民早已开始搬迁,导致社会资料严重缺失,原有的业态更是被清理一空,留下的仅是物质空间驱壳,这样的情况一方面影响了后一阶段设计单位对于保护规划的编制,另一方面更是为街区拆除埋下伏笔。

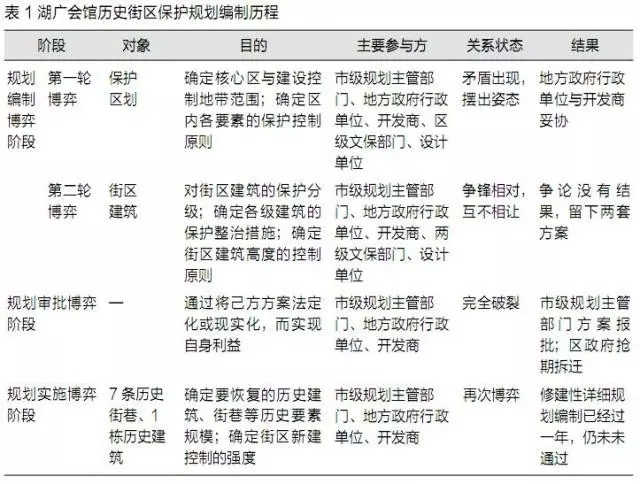

从规划编制启动到街区拆除为期约半年,其博弈过程可分为三个阶段(表1):

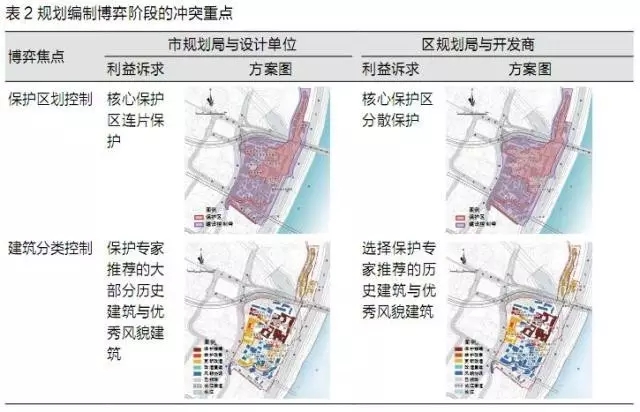

(1)第一阶段为规划编制博弈阶段。其博弈核心为保留建筑及其用地的规模,以及保护导则的强度,具体表现为保护区划及控制导则的确定、保留建筑及控制导则的确定,在这一阶段各个参与群体开始分化抱团,市级规划主管部门坚持历史保护优先,尽量多地保留,尽量强地保护;地方政府行政单位与开发商则以城市更新、区域发展为目标,建议尽量多地更新,适度地保护。博弈双方在一开始为明确自己的态度并为后一步博弈留有余地,首先仅对保护区划及控制导则进行了充分的讨论和协商,主要就核心区是否连片保护进行协商,最终以地方政府行政单位与开发商的妥协而结束;而在对于建筑的保护与控制的协商中,双方始终不愿妥协,最终留下了两套方案,双方的博弈谈判就此破裂(表2)。

(2)第二阶段为规划审批阶段。由于第二阶段最终形成两套方案,造成了方案报批与场地动工的分离。市级规划主管部门一方希望通过规划方案在市政府得到审批,从而使其法律化,以实现该方的目标;地方政府行政单位一方由于方案报批须经过市级规划主管部门审核,则通过抢期拆迁,在市级规划主管部门一方的规划方案报批之前,使街区拆迁成为既有事实,从而实现自己的目标(图5)。

(3)第三阶段为规划实施阶段。市级规划主管部门要求严格按照保护规划恢复街区原有的7条街巷、11栋历史建筑,严格控制建筑高度、形式和风格等。而地方政府行政单位与开发商从经济利益考虑,希望增加开发强度,减少保护规划的约束。这导致保护规划后的修建性详细规划方案一直在修改调整,已近一年还未获得通过。

(二) 街区保护规划的博弈解析

1 核心博弈的群体缺位

由于文化遗产是经过大众社会的历史沉淀而形成的物质财产,具有公共属性,故在街区被认定为历史文化街区的过程中,被认定为公共财产。根据《中华人民共和国物权法》第八条:“其他相关法律对物权另有特别规定的,依照其规定”,因而原为私人或某一集体所有的街区物权,被强行叠加上了“公权”的部分,使得产权人对于不动产的处置权力被文物保护相关法规限制,然而对于不动产的个人所有权没有改变并同样受法律保护,因而会给街区的保护造成阻碍。为了提前消除这一阻碍,湖广会馆历史街区的保护采用了我国历史街区保护较为通常的做法,给予原住民经济补偿,使其搬迁,街区所有权收归公有。不同的是,这一行动在街区保护项目开始之前就已完成,原住民在街区保护利益博弈中对政府与开发商的制衡作用,以及为街区调查提供非物质信息的作用未得到体现,并为当地政府对街区进行抢期拆迁扫清了障碍,最终形成了内部博弈群体中原住民方缺位的现象。

按通常城市规划编制与实施的逻辑来讲,这样的局面使得存在利益合作关系的政府与投资开发商顺利度过了产权让渡赔偿的长期谈判,可以对该街区的开发建设更加�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号