基础设施的规划设计理念

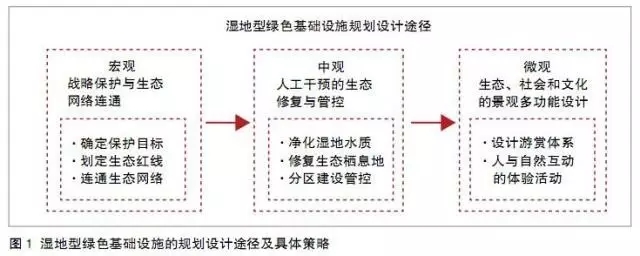

本文从宏观、中观和微观三个层面梳理湿地型绿色基础设施的相关规划理论,提出了“宏观:战略保护与生态网络连通,中观:人工干预的生态修复与管控,微观:生态、社会和文化的景观多功能设计”三个方面的规划设计途径及具体策略 ( 图 1)。

1. 宏观:战略保护与生态网络连通

对城市湿地保护而言,划定保护区域是自然保护方法中的首要策略,其目标是保护和修复城市中“幸免于难”的自然湿地碎片。这些湿地碎片已经成为城市宝贵的自然资源,并因发挥着净化水质、调蓄雨洪、过滤空气和提供绿色开敞空间等重要的城市生态系统服务功能,而被视为城市绿色基础设施的重要组成内容。

单纯保护下来的城市湿地往往呈现破碎化、与周围的水文环境相互割裂的状态。因此,除划定保护区域外,还需将湿地型绿色基础设施与城市绿地系统相连通,使其成为城市绿色空间体系的重要组成部分。将城市湿地与河流、湖泊、森林等自然斑块相互连接,构成完善的绿色基础设施体系,可以极大地提高城市生态系统的稳定性与综合生态服务能力。

2. 研究范围:水系保护区体系构建

城市湿地被城市建设用地包围且持续受到城市发展和人类活动的影响,湿地的自我净化能力无法应付不断增加的污染物质的流入,导致水体污染、生物多样性退化等一系列环境问题。在人工干预下进行科学的生态修复,能够有效地提高城市湿地的生态功能。一方面通过湿地基质与植被设计,提升湿地净化水质的能力;另一方面修复生态栖息地,逐步引导恢复湿地的生物多样性功能。

在修复湿地型绿色基础设施生态功能的同时,严格进行生态管控是减少湿地受到外部环境污染和影响的必要途径。生态管控是指针对不同区域的自然环境特征,进行环境敏感性分析,进而对该区域内人类活动的类型以及开发建设的强度进行限制。生态管控的目标是将人的活动对湿地生态功能的影响限制在其可承受的范围之内,在源头上保证湿地生态功能的可持续。

3. 微观:生态、社会和文化景观的多功能设计

湿地型绿色基础设施不仅需要具备良好的湿地生态功能,还需要更加关注生态、社会和文化景观的多功能设计,为城市提供多重功能效益。对城市居民而言,城市湿地首先是一处绿色开放的公共空间,人们依据湿地中不同区域的管理要求,开展相应的户外休闲活动,如散步、慢跑、骑车、观鸟及摄影等。其次,城市湿地可以向人们提供生态展示、科普教育等文化功能,使人们在户外休闲的同时可以了解到湿地生态系统的循环过程、动植物的生活习性等。这种生态教育的功能,使湿地型绿色基础设施成为青少年学习实践的户外课堂,成为生态文明理念在全社会提升和推广的重要平台。

海珠湿地规划案例研究

一 战略保护与生态网络的连通

海珠湿地的宏观规划过程充分实践了湿地型绿色基础设施规划设计理念的战略保护途径,将孤立的湿地斑块融入城市绿色网络体系。自1999年起,广州海珠区编制了果树保护区总体规划,确定了果树种植区的绝对保护范围和相对保护控制线。

2000年,广州编制出台的《广州市总体发展战略规划(深化)》,提出广州战略发展重心沿珠江向东移动的同时,将海珠湿地定位为广州的“南肺”,明确提出保护海珠果林湿地,构建市区主导风向的“城市风廊”的战略保护策略,这次规划为海珠湿地在后续十几年的城市快速扩张中得以保留,奠定了至关重要的基础。

2010年,《广州市城市总体发展战略规划 (2010—2020)》确定了“生态优先,串珠发展”的全市生态实施策略,再次明确提出:“加强主城区生态建设,围绕白云山、芳村花卉保护区和万亩果园(即海珠湿地)三大绿心,以水系为主线串通与隔离城市组团,营造步行休闲绿道”。同年,《广州市土地利用总体规划 (2010—2020)》出台,要求“将基本农田保护与生态建设结合起来,保护万亩果园,合理配置土地资源,提高土地资源对经济社会可持续发展的保障能力”。

2012年,广州以海珠湿地为核心构建海珠生态城,编制完成《广州海珠生态城规划》,划定了1647hm²的海珠湿地保护控制线(图2),并将海珠湿地与珠江三角洲6条区域绿色廊道相衔接(图3)。至此,在宏观层面,以海珠湿地为“枢纽”�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号