| 【规划师论坛5】共同城市:深圳移民城市的空间转型与城市治理探索 |

| 规划师杂志社 2016-12-14 15:58:59 |

| |

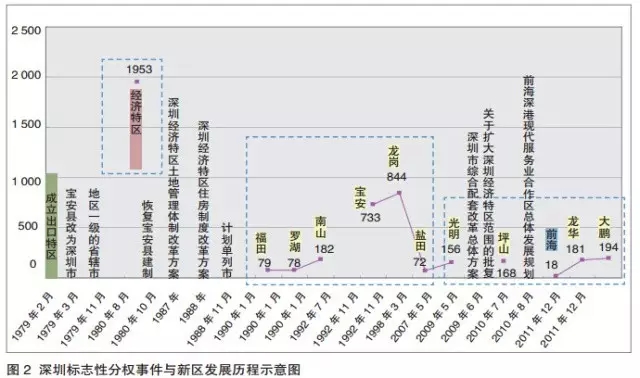

bsp; 从空间视角看,这种相互影响具体表现在 3 个空间维度。市区格局层面,主导力量是政府,表现为从“集权”向“分权”的转变。在存量优化背景下,深圳陆续提出了“以城市发展引领各项事业发展”“提升城市发展质量”等城市治理理念,并通过制度分权影响城市空间,以新区 ( 新型功能区 ) 为平台对结构固化下的城市空间进行激活、重组,规划治理方式主要表现为新区综合发展规划 ( 图 2)。存量空间层面,操作主体主要是公私企业,表现为“政府引导,市场运作” 。企业在谋取经济利益的同时,承担着城市公共设施配套、保障性住房及创新型产业用房等建设,并直接介入搬迁协商过程,深圳出现以更新单元规划为主要形式的新一轮规划编制浪潮。在社区单元层面,实施主体是社区及非政府组织 (NGO),表现为“自下而上”的社区自组织活动及自主规划编制,政府则通过社区规划师制度及社区试点等制度设计对社区进行引导。

另一种路径:以城市公共空间为媒介

在快速、大规模改变城市外貌的同时,当前深圳空间利用与城市治理表现出明显的政府、市场双重价值导向,城市规划也主要服务于城市精英及产权所有者。虽然规划日益强调多专业合作、公众参与,并不断增加市场意识 ( 有时是市场主导 ),出现了综合规划、城市发展单元、更新单元规划和投融资规划等新规划形式,但笔者认为深圳规划及所代表的空间治理方式依然表现为一种宏大叙事、经济导向、精英主义的集权式协作规划思维,较少关注市民日常的微需求、城市文化认同感和空间转型社会成本等问题。

1.深圳空间转型的路径选择

1978 年以来,中国经济改革的实质就是在行政分权

(AdministrativeDecentralization) 的框架下引入市场机制,通过对外开放与国际经济接轨,通过权力下放 ( 即行政分权 ) 推行经济自由化和市场化 。分权化、市场化和全球化 ( 对外开放 ) 是中国近 30 年来保持经济高速增长的制度基础,也是深圳城市发展的根本动力所在。随着政策、土地和人口红利消失,以及国际经济环境不稳定、城际竞争日益激烈,深圳未来城市发展面临巨大的社会存量成本,这种成本一方面表现在制度改革、既得利益、社会固化及土地遗留等问题上,另一方面源于深圳这座移民城市本身文化渊源与社会认同感的缺失。正如弗兰西斯·福山在其《信任》中所提到的“若干社会的经济参与者在互动时很信任对方,他们的交易成本因而大幅降低,效率也因而胜于那些低信任度的社会—低信任度社会必须靠巨细靡遗的契约和强制机制才能进行交易,成本大增;这样的信任并非理性算计的结果,而是出自于宗教或道德习惯等与现代化毫无关系的文化渊源。”

因此,深圳空间转型与城市发展继续依赖内部制度创新与市场化改革,不能忽略潜在的作为一个典型移民社会的自组织力量。依靠政府与市场之手,一次性、大规模克服快速发展所遗留的巨大社会成本不能保障深圳空间与社会的可持续发展。借鉴巴塞罗那、费城和纽约等全球移民城市转型的经验,以公共空间为载体,将城市公共空间作为社会沟通与合作的重要媒介,使公共空间的开放性与公共艺术的参与性结合,及时发现市民,特别是各层次外来移民的日常性空间微需求,关注鲜活的城市日常生活小空间,建立一种低成本、日常性,强调公众自组织的微更新模式,提高移民城市在城市价值、精神、文化及社会公平、机会上的共同认知,这应成为深圳未来空间转型与城市可持续发展的重要方向。

2.城市公共空间对移民城市的影响:

日常性、公众性和微介入

在对深圳城市空间转型与城市治理模式的影响过程中,城市公共空间通常表现出日常性、公众性和微介入 3 个重要特征。其中,城市公共空间的日常性首先表现为城市公共空间的公共艺术、生态景观、公共绿地与公共事件等对城市、社会及居民的日常影响,如西特所说的“在城市布局中,艺术具有正统而极其重要的地位,这是一种每日每时影响广大人民大众的艺术,而不像剧院和音乐厅那样通常仅限于一小部分市民服务”。其次,就空间本身而言,表现为一种日常、鲜活和随意的公共空间,除主题广场、公园等正式空间以外,应更多地涉及那些经常被规划设计所忽略的平淡,甚至极为平庸,根本构不成所谓形式或审美的空间。而这类空间本身是与社会日常生活、市民行为紧密结合的,如儿童对武汉汉正街的游戏利用,早市及创意集市等非正式空间的活力,而这些空间使用主体往往是外来移民。城市公共空间的公众性,除表现为空间自身的公共开放与城市公共n� |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号