“不太经常”与本地人互动,有17.7%和17.3%的受访者认为自己“比较经常”或“经常”与本地人互动。

“乡—城”移民社会融入的基本特征

1 “乡—城”移民社会融入的城市间差异

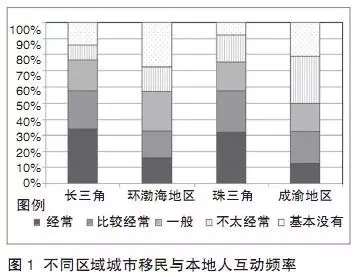

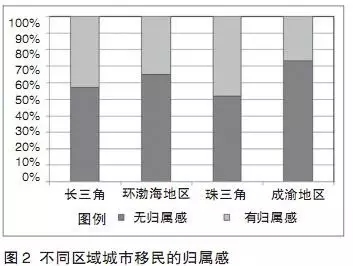

调查发现,不同区域和不同规模的城市移民的社会融入程度有显著差别。在所调查的四大城市群中,经济程度最为发达的长三角和珠三角地区的进城务工人员的社会融入状况最差,这两个区域内分别仅有23.3%和24.1%的受访者表示“经常”或“比较经常”与本地人互动 ( 图 1)。相比较而言,环渤海地区和成渝地区的进城务工人员的社会融入程度较好,分别有43.0%和50.1%的受访者表示“经常”或“比较经常”与本地人互动。这一发现与田明等人基于东部沿海地区6个城市的研究发现类似,即相对于北方城市,长三角和珠三角地区流动人口的社会融入状况相对较差。与此相对应,长三角和珠三角地区进城务工人员的城市归属感明显更低,分别是57.1%和51.7%;而成渝地区受调查的城市移民的归属感比例达到 73.1% ( 图 2)。

从城市规模看,一个有意思的发现是,在小城镇务工的“乡—城”移民的社会融入程度并非最高:只有不足30%的受访者表示“经常”或“比较经常”与本地人互动(图3)。相比较而言,在中等城市务工的移民融入程度反而最好,有44.3%的受访者“经常”或“比较经常”与本地人互动,并有高达71.7%的受访者表现出对所居住城市的归属感(图2,图4)。这可能是因为中等城市提供了比小城镇更多的就业机会、更好的生活质量和公共服务,同时在户籍、社会公共服务等方面的排斥性要低于大城市,从而增加了移民融入城市社会的机会和意愿。

2 住房机会与城市融入

户籍和经济收入双重制约导致的住房机会缺失是移民(特别是“乡—城”移民)在城市中面临的最大劣势。在这种双重制约下,流动人口主要居住在用工单位提供的职工宿舍或租住城中村的自建房,能够租住或购买正式住房的比例很低。

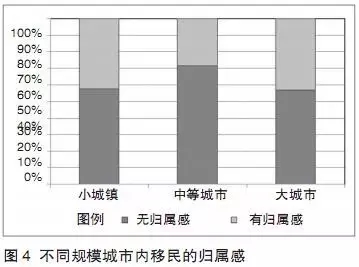

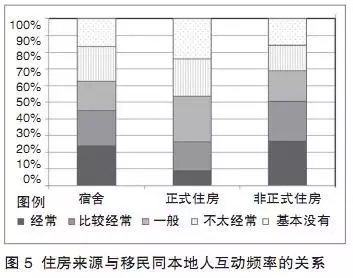

住房机会的隔离反映了移民在日常生活中多大程度上能够融入到城市社会中。居住在正式住房中的“乡—城”移民中,有较高比例的受访者保持与本地人较为频繁的互动,并建立起对所居住城市的归属感,只有8.9%的受访者基本不和本地人互动,远低于居住在非正式住房 (26.7% ) 和单位宿舍 (23.9% ) 的进城务工人员 (图5)。有74.2%居住在正式住房的受访者表示对所居住城市有归属感,也高于其他两类受访者(图6)。从调查看,只有约15.1%的受访者居住在正式住房中,可见住房来源上的社会排斥仍然是移民融入城市社会的重要障碍之一。一方面,正式住房通常是位于城市中正规的住宅小区中,移民在与本地人混合居住的环境下拥有更多与本地人交往的机会;另一方面,居住在正式住房中本身就反映城市移民在某种程度上突破了城市内的居住隔离而进入到主流社区中,从而建立起城市生活的安全感和归属感,增强了移民与本地人交往的意愿与信心,并强化其城市身份认同。

3 社区环境与城市融入

杨菊华基于2013年8个城市的实证研究发现,良好的社区环境有助于促进流动人口的城市融合,特别是社区公共服务和社区活动对流动人口的接纳程度会显著提升流动人口的社会适应与融合程度。本研究同样发现,社区周边是否具有完备的公共服务设施与移民的社会融入有正面影响。社区公共服务设施可达性指标和移民与本地人的交往频率有显著的正相关关系(皮尔逊相关系数为 0.06,p 值= 0.008)。居住社区内有公共空间的进城务工人员尽管未必与本地人互动的频率更高,但城市归属感更强(表1)。另外,如果所居住社区更安全且近期没有发生过治安案件,进城务工人员更有可能与本地人保持频繁的交往,城市归属感更强。

回归模型分析

本文进一步建立回归模型来考察在控制个人属性的条件下,住房来源和社区环�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号