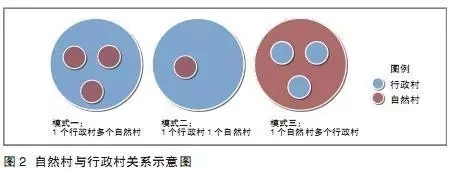

bsp; 新中国成立以前的村落,除了是农民聚居的空间场所外,还兼具生产组织、经济管理和行政管理等多重功能,依托宗族网络、乡绅治理等维系。新中国成立后,随着经济社会发展和行政体制的改革,行政村承担起行政管理的职能,村民小组承担起经济管理的职能,自然村成为单一空间属性的乡村聚落。而作为空间管理单元的自然村,与行政管理序列的行政村和作为经济组织的村民小组在空间、规模、包含与被包含等方面存在着错综复杂的关系,已经不能用传统的认识来理解现在的自然村 ( 图 2,图 3)。

江苏省镇村布局规划中对自然村的界定

1 江苏自然村的总体特征

(1)空间特征:受自然环境影响显著,形态多样

江苏地域广袤,平原、山区、湖荡相间,“村落”的选址、发展与布局受自然环境影响深刻,多样的自然地理环境造就了多样的村落空间形态,体现了村落与自然环境的适应关系。平原地区自然村受地形地貌的限制较少,规模通常比较大,呈团块状布局,如黄淮平原地区自然村;而山区的自然村通常比较小,建筑依山就势,高低错落,民居顺应山势布局,如宁镇丘陵地区自然村;水网密集地区村民逐水而居,自然村沿水系呈条带状布局,如沿海垦区自然村。但在小农经济和宗族凝聚力的影响下,不论何种形态的村落空间均较为集聚。

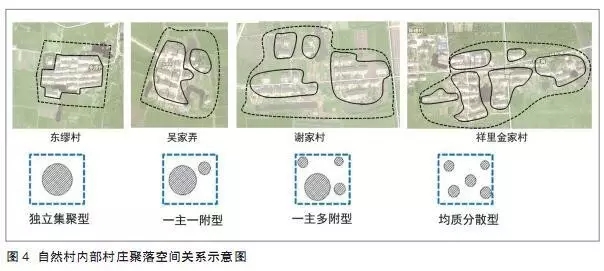

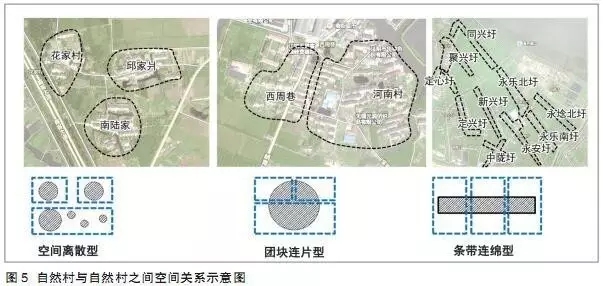

近现代以来,尤其是工业化以后,宗族凝聚力弱化、乡村经济多元发展、城镇化快速推进,加之耕地保护、居民分户等因素的影响,村落跳出原有聚落空间在外围就近选址建设的现象更加普遍,空间趋向分散,形态多样。根据笔者研究,江苏自然村内部居民点空间关系可概括为独立集聚型、一主一附型、一主多附型和均质分散型等类型,且同一自然村内居民点之间的距离较近,自然村之间的空间关系可概括为空间离散型、团块连片型和条带连绵型 ( 图 4,图 5)。

(2)规模特征:地域差异性较大,一般1 个自然村包含 1 个以上村民小组

自然村人口规模受地形地貌和所处地区的经济社会文化发展水平影响较大( 表1)。苏南地区水网密布,自然村规模相对较小,如江阴市现状自然村平均人口规模为177人/村,最大的新桥镇杨巷里人口达1860人,最小的青阳镇塘桥村仅有30人;苏中地区自然村规模相对较大,如泰兴市现状自然村平均人口规模为421人/村,最大的分界镇埠口桥人口规模达9459人,最小的滨江镇四方村人口规模仅为28人;苏北地区自然村规模普遍较大,如东海县现状自然村平均人口规模为1012人/村,最大的桃林镇陶东新村人口达10402 人,最小的安丰镇砂礓咀人口为 140 人。

从3个市(县)自然村与村民小组的数量和规模对比看,不论苏南、苏中和苏北,现状村民小组数量均高于自然村数量,自然村的人口规模均大于等于村民小组的人口规模,说明一般情况下自然村包含1个以上村民小组、1个村民小组位于同一个自然村内。

(3)社会文化特征:历史底蕴深厚,大多“聚族而居”

历史传承留下的自然村一般文化底蕴较为丰厚,从村名来源便可见一斑。例如,江阴徐霞客镇南苑村,现状39个自然村均有一个明确且有文化意义的名称,其中,以姓氏(如任家坝、谢家村、吴家弄等)和地形地貌特征(如水塘上、东旺村、河南村等)命名为主,分别占比51%和34%;部分自然村以典故(如七房庄)、重要建筑(如楼下)等命名,分别占比 10% 和 5%。

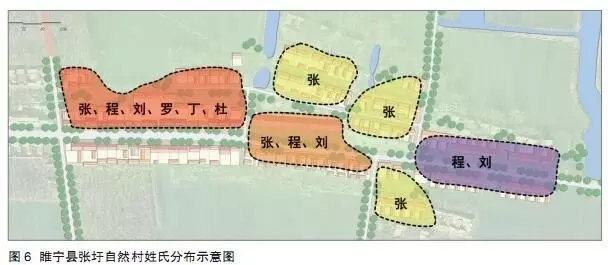

“聚族而居”是自然村形成和发展的主要社会因素,并表现出一定的排他性。在空间上表现为同姓的人围绕宗祠聚居,外来人群居住在外围空间。现代化和城镇化的冲击导致宗族凝聚力趋向弱化,血缘网络逐渐被地缘、业缘关系所“稀释”。但宗族力量的排他性在村庄整理中仍然发挥着较大的作用,村民一般不愿意搬迁到其他自然村居住,也不愿意其他自然村的村民搬入本村居住。例如,睢宁县凌城镇张圩自然村,起源为张氏家族聚居,迁入的村民主要分布在村庄东、西两侧,姓氏较多(图6)。

2 江苏省镇村布局规划�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号