作与政府博弈的筹码,希冀于高额的拆迁补偿带来一夜暴富,在小公园改造过程中不断要求提高拆迁补偿款,远远超出政府和开发商所能承受的范围。

3 对历史街区的“冻结式保护”

1994年的分税制改革造就了地方政府的企业化,招商引资以推动GDP的增长、增加财政收入成为地方政府的追求目标。2000年住房制度改革后,地方政府日益重视房地产开发带来的土地财政,开始将土地作为空间生产的对象,追求资本效益的最大化。

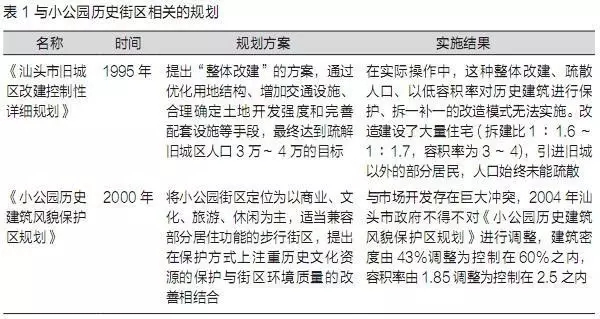

随着国家对城市土地增量控制的加强,以“棚户区改造”“三旧改造”为名的旧城改造对历史街区的侵害日渐加重。早期对小公园历史街区的改造是出于地方政府的安全责任考虑,致力于解决危房和交通问题。而1994年开始的“成片配套”式居住组团改造和2000年以后的“大拆大建”式房地产开发,导致边缘拆建比较高的历史街区屡屡遭到破坏。各种规划本质上都是把小公园历史街区当成待开发的土地资源,严重影响房屋原产权人的预期 ( 表 1)。

一方面,城市增量功能、人口需要新的空间供给;另一方面,旧城改造由于拆迁成本高,地方财政更倾向于投向社会交易成本较低的新区建设。在集中财力推动基础设施建设以带动城市经济发展和以地换财的阶段,需要巨额投入的历史文化保护对于发展型地方政府更多的是一种责任,因此多选择性地保护一些认知度较高的“文物保护单位”,对历史街区则多采取“冻结式保护”。

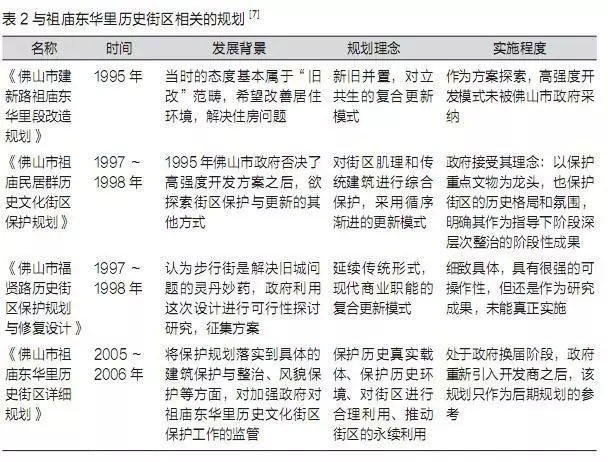

1994年佛山被评为历史文化名城,政府很重视保护祖庙东华里历史街区,开展了多轮保护规划(表2),但由于公共财政投入不足,又缺少合理的商业计划,这些规划的实施程度都比较低。一方面,十多年的“冻结式保护”带来的是建筑日益破败、环境持续恶化、基础设施老化和社会结构低端化等问题;另一方面,周边地价、房价上升对历史街区的保护也形成新的压力,其优越的区位条件导致诸多开发商虎视眈眈。

以资本重构空间的“新稳态”

在历史文化保护系统“冻结式保护”困境之下,以上海“新天地模式”为代表的“保护性”开发在争议声中开始成为各地政府的选择:将历史街区纳入一个巨量资本、大尺度的开发项目,通过对历史街区的保护投入、环境优化与功能置换,将其打造为文化商业休闲区;以历史街区的活化提升周边巨量开发的价值,再用周边开发的回报来平衡文化保护的投入,将历史街区的商业价值计入整个商业计划。大尺度的空间重构、巨量的资本投入与增值,将历史街区保护纳入空间生产。由于文化价值最终转变为经济价值,历史街区的躯壳终于由于其交换价值而得以延续,达到“新稳态”。

2004年,汕头市政府曾尝试借鉴上海的“新天地模式”来实现小公园历史街区的更新重组,结果开发失败,烂尾至今已超过10年。而同一时期的佛山祖庙东华里历史街区则成功通过这个模式实现空间重构,从后期的运营看也是比较成功的。究竟为何?从空间格局、建筑功能、街巷肌理与建筑群的梳理看,“岭南天地”相比其他保护性规划确实进行了更加大胆的改造,这种大尺度的空间重构方式不可避免地产生了诸多争议,如违背了历史保护学界倡导的整体保护原则、街区原有生活形态的丧失、空间绅士化运动等城市文脉割裂、社会网络重构的负面效应,但也带来了城市结构优化、地区品质提升与传统文化延续等正面效应。从历史街区保护韧性的视角看,“岭南天地”利用历史要素、消费符号等活化手段,重塑历史街区的公共性,将其转变为市民的消费品,建构了新的历史文化保护韧性。

1 经济韧性:大尺度整体改造,高回报的新业态注入

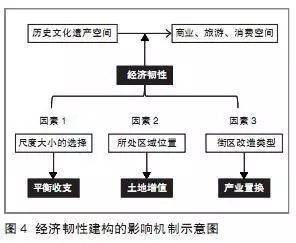

经济韧性指采用递增式的资金支持,具有很高的成本收益率,会较早地给投资带来回报,并公平地分配成本和收益。构建经济韧性的目的在于将单纯的历史文化遗产空间转变为高收益的商业、旅游和消费空间,其影响因素包括项目的尺度、所处区域位置和改造类型 ( 图 4)。

首先,改造项目的尺度决定了历史街区保护的经济韧性,是项目成败的一大关键因素。从改造项目的尺度看,小公园历史街区改造项目占地面积约为8.13hm²,“岭南天地”改造项目占地面积约为 63.93hm²,后者是前者的8倍。在“岭南天地”整体改造方案中,瑞安集团利用改造区域外围房地产开发的高利润来平衡核心区低密�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号