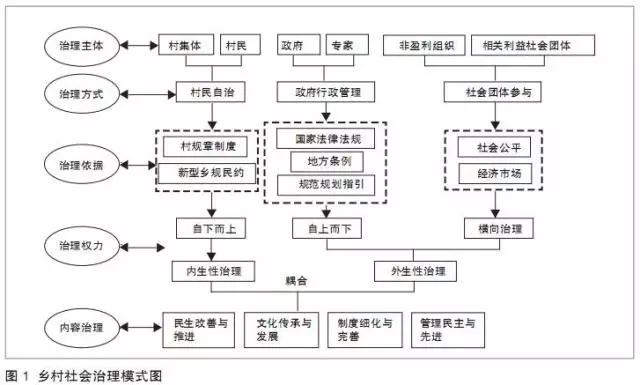

治理什么?为何治理?如何治理?对这些问题的理论概括构成了本文治理建设的基本要素—治理主体、治理权力和治理机制。而解决治理落地的途径,就是通过乡村规划协同乡村社会治理模式:在多元治理主体的前提下,以民生问题为突破口;通过文化治理,培养村民自治;利用法制和民俗规制力,形成上下结合、内外耦合的治理模式 ( 图 1)。

(1)治理主体多元化

综观我国乡村社会治理的演变历程,其主体结构从“乡绅治理”“政府主导”转变为当前的“乡政村治”—政府管理和村民自治的合作象征着治理主体的多元化发展,但在治理过程中,仍然避免不了各种“乡政”和“村治”的矛盾。治理主体多元化的考量,一方面是解决“乡政府—村/党委会—村民”这种单一结构的治理权力依赖;另一方面是政府与村民对公共物品的治理缺位及基层管理能力较弱,需要更多组织化的主体参与治理。因此,新时期的乡村社会治理主体不仅包括政府、村集体和村民,还应当包括参与乡村规划的专业人员、非盈利组织及其他相关利益的社会团体,并透过机构化多元互动及集体行动进行乡村社会治理。

(2)治理权力组织化

乡村社会治理是一个管理的过程,透过合作、协商和伙伴的关系,确认共同的社区目标,以对乡村公共事务进行管理。其表达权力运作的方式是多元的,因此治理权力的组织化成为协调各种利益关系的科学方法。根据权力的梯级传递来划分,可将乡村社会治理分为三大类:自上而下的政府行政管理、乡村规划管理,自下而上的村民自治,以及来自社会社团组织的横向治理。从系统自组织看,政府行政管理、乡村规划管理与社会社团横向治理均属于他组织运动,是村落外生性的治理权力;而村民自治属于自组织运动,是村落内生性的治理权力。治理权力组织化的最终目标是形成“自上而下、自下而上、横向参与、多元融合”的组织方式。

(3)治理机制科学化

在“治规合一”的理念下,乡村社会治理融合了乡村规划的基本内涵,不仅要面对传统的“土地人口、社会秩序、致富治安”,还要解决“产业调整、资源统筹、设施完善”等一系列城乡建设的问题,需要构筑现代化乡村文明生活新常态。治理机制科学化即对此作出回应:根据治理的时序性和系统性明确规划行为的标本关系、轻重缓急,共包含三个要点:

①源头治理。治理与规划的难以落地往往是因为脱离村民、脱离实际。因此,源头治理以改善民生为重点,强调基础设施普及化、公共服务设施均等化,解决与农民生活息息相关、农民最关心的问题。其代表了乡村社会治理重构的起始阶段,因此选择以外生性治理为主、以内生性治理为辅的治理机制。

②文化治理。民俗文化不仅是传统村落的评定标准,同时体现了村落的社会价值,是村落内生性治理的重要秩序资源。因此,文化治理以复兴传统村落民俗、民约为主要任务,凝聚村落共识,大力发展民俗文化产业,促进文化经济发展,继而带动人们进行文化创意,塑造村落意象,推动村民自治。其代表了乡村社会治理的复兴阶段,因此选择以内生性治理为主、以外生性治理为辅的治理机制。

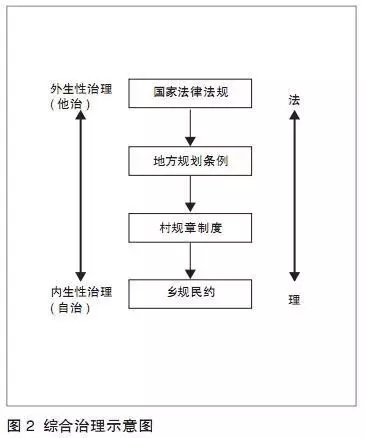

③综合治理。综合治理强调从国家到村庄的法理相融并无缝对接(图2)。一方面,地方政府应当根据《城乡规划法》的总体要求,结合村庄实际情况,制定规划条例,以增加乡村社会治理建设层面的法律依据;另一方面,村庄根据国家相关法律法规的要求,制定符合本村实际并获得村民认同的规章制度,同时将其与乡村内生需求相关的部分融入乡规民约中,二者协同成为乡村自治的权威与制度。其代表了乡村社会治理的成熟阶段,因此选择以内生性治理与外生性治理耦合的机制。

实证研究

广东省佛山市北滘镇区东北5.8km处的碧江村,辖区总面积为8.9km²,常住人口为28000人,是广东省第一批被列为历史文化名村的传统村落。从古至今,碧江村经历了保甲制、乡绅治理、人民公社、家庭联产承包制及法制化等乡村社会治理模式,公共权力体系不断变更,乡级组织的称谓、形式和地位也复杂多变,将其作为研究对象,具有重要的现实意义。

1 碧江村社会治理面临的困境

(1)历史文化遗存传承堪忧

�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号