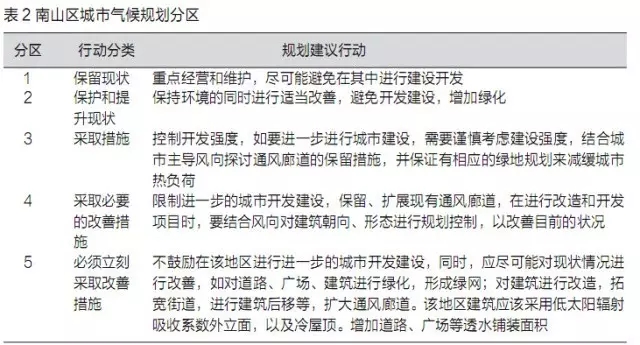

图中,将南山区划分为5个城市气候规划区(图3)。城市气候规划分区1被认为是对城市气候最具有价值的区域,应该得到妥善保护;而城市气候规划分区5积累了长期的热负荷,是城市气候高敏感地区,需要立刻采取相应措施进行改善。对城市气候有重要作用的冷空气发源地也在城市气候规划建议图中被标示出来,作为后续规划的参考。各个气候规划分区和具体的规划建议见表 2。

根据城市气候规划建议图的气候规划分区,以改善城市热环境和风环境为出发点,结合南山区原有城市布局特征,提出南山区的气候规划空间结构为“四区、两廊、多核心”,在宏观规划的层面提供可视化的框架指引 ( 图 4)。

(1)“四区”为绿地生态功能区、滨海生态功能区、城市气候敏感区和城市气候中性区。具体的建议为:①将气候规划分区1内的羊台山、塘朗山和大小南山公园作为绿地生态功能区加以维护;②将滨海 1km 范围内的区域作为滨海生态功能区进行控制;③处于气候规划分区4、气候规划分区5的南山区中部建成区是城市气候敏感区,不宜进一步开发;④其余区域为城市气候中性区,可以进行适度建设。

(2)“两廊”为城市一级气候廊道和城市二级气候廊道。城市气候廊道结合了风道和绿道的多项功能,对城市气候调节起到重要作用。以大沙河为城市一级气候廊道,贯通城市核心区连接生态功能区的深南大道和南海大道,将其作为城市二级气候廊道。

(3)“多核心”为城市建成区中的多个热岛中心,它们是城市气候规划分区5最集中的地区,需要在规划中作为重点关注对象,采取减缓措施。

通过城市气候建议图和城市气候规划结构图,规划师可以直观地了解具体区域的气候规划建议措施和气候规划发展方向,进而做出下一步决策。

2 城市气候专项规划建议

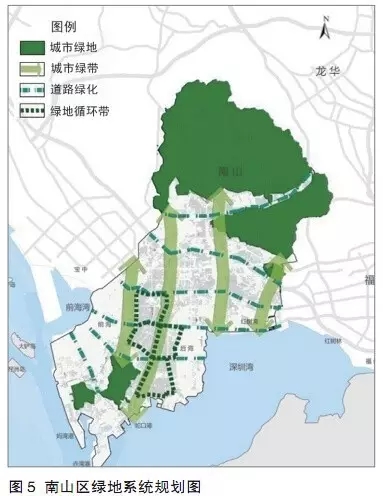

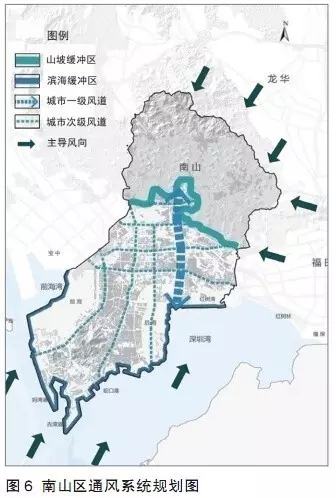

针对南山区的绿地系统和通风系统,提出专项规划建议,使其与城市气候规划建议图互为补充,以改善南山区的热岛效应及促进通风。

(1)城市绿地系统规划建议

适当增加绿地及绿色廊道有助于减缓热岛效应,提高城市环境的舒适度。对南山区绿地系统提出如下规划建议 ( 图 5):

①在城市环境气候图中,前海、南头和南油一带的城市热负荷最为密集,且开放绿地较少。对于此类区域,可通过道路绿化与建筑立体绿化,形成绿色循环带。

②将绿地和通风廊道相结合,通过绿廊和风道将各个分散的绿地空间连接起来。对于建成区的主要道路,要做好道路绿化,提高遮阴效果。

③北部和南部两大城市绿地是南山区的主要绿肺和冷空气发源地,应通过带状绿地的建设,将这两个地区的生态效应引导到城市中心。规划以大沙河为主要城市绿带,同时结合现有道路绿化和公共绿地,组织新的连通绿带。

④南山区城市绿地系统应通过“点”(分布广泛的小型绿地)、“线”(带状绿地和楔形绿地)和“面”(大型水体和城市公园绿地)相结合,连接成带,交织成网。

(2)通风系统规划建议

深圳地区气候湿热,通风廊道的建设能够极大地改善闷热潮湿的热舒适状况,减少空气污染。根据南山区城市气候规划建议图及当地地理气候情况,建议采取以下几类规划措施 ( 图 6):

①建立滨海风环境缓冲区。城市滨海区拥有良好的海陆风资源,建议在沿海区域设置沿海至内陆的缓冲区,控制缓冲区内建筑的开发强度,采用增加开放空间与建筑后退距离、改善建筑朝向和增大建筑对风渗透率等形式来让海风渗透到内陆地区(图7a),构建从缓冲区到城市建成区内部的风道。该区建筑群迎风面渗透率建议维持在20%以上。

②建立山坡风环境缓冲区。南山区北部海拔较高的羊台山、塘朗山等吹向市区的冷却气流具有降温作用。建议沿着山地和城市建成区边缘设置缓冲区,减少对于缓冲区内植被的影响,注意保持从北部山坡通向城市建成区的风道。

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号