的一个重要部分,既要能衔接上位规划的指导性内容,又要能落实实施性内容。

可实施性城市设计途径的要点解析

1 注重“天—地—人”要素关联耦合,在设计理论与方法层面落实生态优先发展理念

生态优先发展理念是五里界城镇核心区城市设计所遵循的一个重要理念,在设计中重点体现在以下三个方面 ( 图 2)。

(1)关系自然化

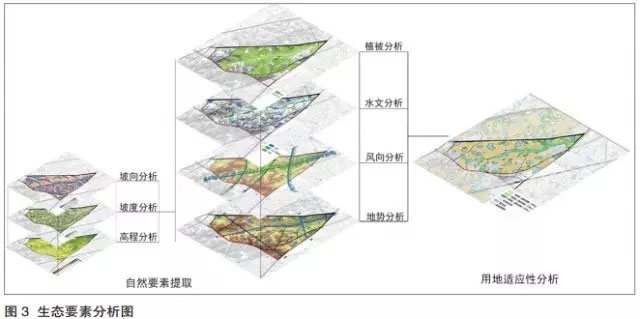

关注地形特征,分析生态要素,提取自然肌理,搭建生态骨架,形成以生态廊道为图、自然地形为底的图底关系是五里界城镇核心区城市设计的基本思路。与以道路、建筑等划分空间或是构建人工轴线来确定城市形态的传统方式不同,此次设计以基地河流、湿地和自然山体为骨架,以生态空间确定城市形态,采用的是以自然构图为核心的设计法则。具体来看,设计基于“两湖、一港、四山、多丘”的生态环境空间格局特征,通过 GIS 对基地高程、坡度、坡向及断面进行分析,得出基地地势特征,并综合生态林地、河流水系及气候环境的分析结果,进行五里界城镇核心区的用地适应性评价 ( 图 3),明确生态用地与城镇建设用地范围。

(2)软硬兼备:注重空间肌理,发展脉络融合化

在硬质的三维空间中融入软质的非物质文化,通过软硬空间的相互交融,形成特有的城市空间风貌是此次设计的又一特色。基于对场地特征的解读和城镇建设要求,设计提出“绿脉天成”和“文脉传承”的理念,力求塑造“两脉相‘乘’、三生有‘新’”的城市形象。设计在山水格局上注重生态廊道的构建;在建筑风貌上注重提取并延续传统风貌肌理,继承具有当地风格和文脉的建筑布局及组合;在公共空间的塑造上以生态为核心,注重公共空间的公平性布局和人的体验。

(3) 碳库构建:梳理多级廊道,设计概念实体化

碳库是指在碳循环过程中,地球各个系统存储碳的部分。湿地生态系统作为地球重要的碳库之一,约占全球陆地生态系统碳库的 10%,是目前已知陆地生态系统中仅次于森林的重要碳库,对全球范围的碳循环有着显著影响,同时也对解决气候问题以及 PM2.5 加剧等环境问题有着重要的意义。因此,设计试图构建以湿地为核心的“蓝色碳库”,作为链接“天—地—人”三者关系的媒介,将“碳汇”设计理念落实到城市空间建设中,形成一种人与自然和谐共生的生态系统,使其既能发挥生态固碳的功能,又能兼具休闲娱乐功能。

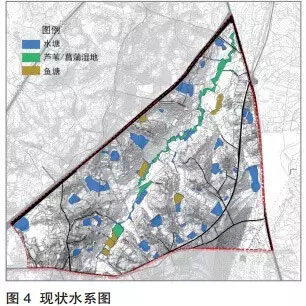

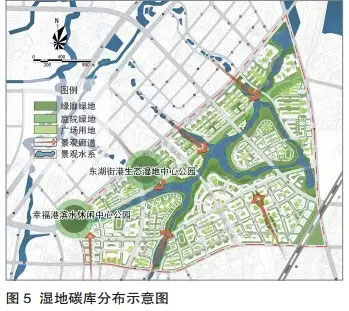

从现状看,五里界城镇核心区多水的资源禀赋为构建“蓝色碳库”提供了基础和条件,纵横交错的水系将区域分割成若干组团 ( 图 4)。在此基础上,设计布局生态湿地 33.08 hm²,面积约占核心区总面积的 9%,形成“两点多廊”的空间布局 ( 图 5)。未来,核心区将重点建设两大湿地公园和“一横三纵”的生态廊道。根据郑姚敏等学者研究出的我国湿地土壤碳密度分布值进行估算得出,建成后的湿地和廊道一年可固化碳排放量 1.32×10-3 tg,未来将对维护五里界乃至更大区域的生态平衡起到重要作用。

2 强化“宏—中—微”规划衔接耦合,在规划管理与技术层面完善城市设计成果体系

有效的城市设计管理手段是保证城市设计方案从概念蓝图走向具体实施的重要工具。一直以来,我国的城市建设主要依据控规进行管理,但控规传统单纯指标化的管理方式和二维化的功能布局,在管理内容和形式上缺乏依据,灵活性较差,且缺少对城市空间环境的总体控制与引导,已经不能满足当下城市管理和建设的需要。结合《武汉市城市设计导则成果编制规定》,设计以地块导控文件强化“宏—中—微”( 即“总体规划—控规—城市设计”) 三个层面对地块的设计要求,将控制内容和指标逐层细化,并具体落实到空间中,对城市建设进行引导,具体可采用以下两项措施。

(1) 图文并茂:创建“设计导则 + 地块管控”的管理形式,规划编制科学化

一般来看,传统控规的控制方式主要包括实线控制、虚线控制、点位控制和指标控制四种形式。而�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号