灾损原住民社区并满足其基本生存需求提供场地,以及有利于管理”的原则,对遗产保护区边界进行局部调整。

(2)协调合作。遗产保护是人类共同的责任,遗产保护区涉及到的各个管理部门都应对遗产保护区的管理工作进行协调、统一,对涉及到遗产保护的相关法律要相互协调,以达到对遗产地保护的最佳效果。同时,要对遗产保护区范围内的多种类型规划进行协调,在保护遗产地的前提下实施规划。

(3)信息共享。在信息技术高速发展的今天,要注重信息资源的共享。只有实现信息共享,才能避免因重复的基础资料调研而消耗大量的人力、物力,才能减缓各管理部门之间的矛盾。

(4)可持续发展。可持续发展是在保护遗产资源的前提下,对资源进行适度利用,以更好地对遗产进行保护。

2 规划策略

规划以遗产地保护因子与遗产地保护体系等为基础,构建了逻辑清晰、结论可靠的遗产保护规划策略。

(1)增强遗产地保护影响因子的科学性,合理划定保护分区。

本次规划对遗产地空间管制区的划定主要是从保护与利用、多因子协调、“多规合一”的角度进行的。其中,保护因子主要包括世界遗产保护因子、风景资源保护因子、自然保护区保护因子、森林公园保护因子及地质公园保护因子等。规划主要从保护的角度,全方位地解读现有大熊猫保护区及其他大熊猫栖息地中必须进行保护的因子,以保护遗产地的突出普遍价值不受外界干扰,最后形成遗产地敏感性评价体系。可利用因子主要包括城镇体系规划、镇总体规划、风景名胜区保护规划和国土规划等。通过对多种相关规划的分析,发现现有规划中相关布局对遗产地的不利影响,根据遗产地缓冲区及保护区内的可利用资源情况,形成遗产地生态旅游资源评价体系。通过多规协调,得出功能区划原则,从而较科学地划定遗产地的核心保护区、保护区及缓冲区,以合理保护大熊猫栖息地。

(2)建立遗产保护平台,使遗产保护具有可操作性。

以遗产保护为主体,建立遗产保护平台。将遗产地相关规划的主要内容纳入平台数据库中,方便查询及管理。遗产保护平台是针对大熊猫栖息地遗产保护的信息化服务管理平台,有助于国民经济发展规划、城乡规划、土地利用规划、环境保护规划、遗产保护规划和风景区保护规划等规划的衔接。该平台的建立有效提高了遗产保护的时效性。

此外,遗产保护平台的建立增强了遗产地的监测能力。大熊猫栖息地的主要监测内容是大熊猫及同域分布的野生动物野外种群状况、植被变化情况、栖息地受干扰状况和保护管理状况等。监测内容是动态变化的,数据是多变的。而平台数据库的建立,能够确保工作人员实时监测相关数据,并及时对异常情况进行人工干预。

规划内容

规划分析

由于遗产保护区的特殊性,在对其进行规划的过程中涉及到的规划类型较多,而且管理机构不同,行政管辖区域不同。本次规划通过走访,搜集了大量的基础资料,调查了建设部门、林业部门、水利部门、交通部门和环保部门等多部门的诉求,根据大熊猫栖息地的保护要求及遗产保护区的现状情况,对相关规划进行整合,以构建一个考虑全面、系统性较好的规划。

土地利用规划及城镇建设相关规划、林业规划、风景区规划、自然保护区规划、电力系统规划是本次规划的重点研究对象。规划师对相关规划中影响遗产保护区保护工作的内容与有关部门进行沟通,力图使规划更具针对性。

保护分区划定

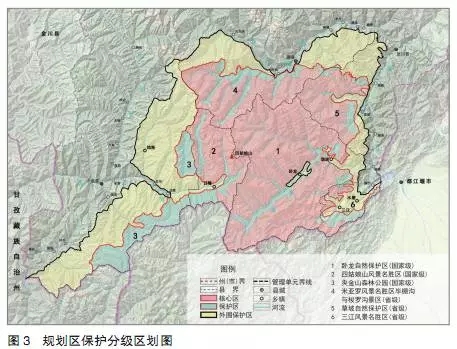

规划遵循“保存遗产地的突出普遍价值,维持和增强遗产保护区的完整性,保证遗产保护区的生物多样性,保证原住民社区可持续发展”的原则。根据《四川省世界遗产保护条例》(2016版),将遗产保护区划分为核心保护区、保护区和缓冲区 ( 图 3)。

核心保护区(包括自然保护区的核心区和风景名胜区的特级保护区)是大熊猫活动痕迹的集中分布区,保存有完整的大熊猫栖息地,也是稀有濒危物种集中分布的生物多样性地带,保存着完好的原生生态系统和自然景观。

保护区包括少量大熊猫活动痕迹分布区,保存着相对完整的自然生态系统和自然景观,主要是自然保护区的实验区和风景名胜区的一、二级保护区。

&n�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号