进行的,其目标在于通过为各利益集团提供平等对话的平台,实现公共利益的最大化,所以解决和维护公众利益便成为城乡规划决策的最终价值指向。

(2)契约规制:公共利益的突围方向

布坎南的现代契约理论观点为“公共利益突围”提供了可能的路径。按照布坎南的观点,“公共利益的构建与实现在本质上是一种社会契约的过程,它以肯定私人的意思自治为前提,以承认私权为起点,在法律的框架内依照法定的程序,在各种不同利益博弈的基础上形成的”。布坎南的观点超越了一般经济学家和政治哲学家“规则内的正义”的层次,从“规则之间的正义”—如何评价规则的视角讨论利益分配问题。社会目标或公共利益并不能独立于个人而存在,所以契约实际上就是个体间为维护和促进自身利益而自愿签约的过程。

公共利益实质上是一种规则,是一种协调个体利益的规则。摆脱从实体上界定公共利益的窠臼,转向对程序或规则的关注,已成为多元社会下公共利益突围的主流。也就是说,关键不在于告诉决策者怎么做,而在于如何制定一套大家一致认同的契约,在契约的规制下,无论决策者是利己的亦或是利他的,他们的行为都必须符合公众利益。此,城乡规划契约的达成为公共利益的实现提供了突围方向。

(3)城乡规划决策:契约行为的结果

“城乡规划的本质是空间资源的有效配置、权利的分配与交易”,既然关系到利益分配和权利的分割,城乡规划就应该秉持社会所期盼的结果公正。要想实现空间资源及其利益分配的结果公正,那么必须要构建一个规范、正义的规则。“谋求利益平衡的规则应当成为城乡规划向公共政策转型的核心” 。

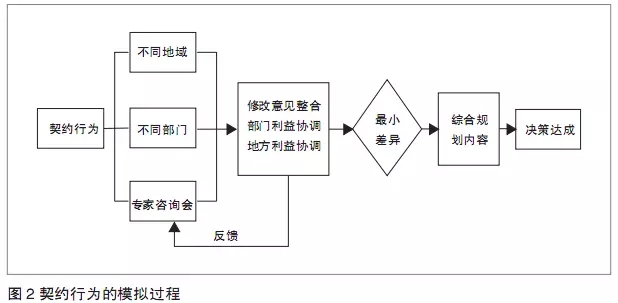

从这个意义上讲,城乡规划决策应当是基于契约正义的利益相关者自由选择的结果,是规划利益相关者达成的“主体间共识”,是不同地域、不同部门之间“契约”行为的结果( 图 2)。

契约缺失:城乡规划决策机制的困境

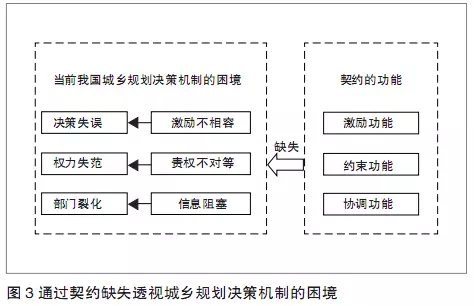

当前我国城乡规划决策机制面临多重困境。作为“主体间共识”的规划契约功能没能有效发挥,导致规划决策系统产生激励不相容、责权不对等和信息阻塞等问题,并最终产生决策失误、权力失范和部门裂化等问题 ( 图 3)。

1 激励不相容导致决策失误

在城乡规划决策实践中,激励不相容首先表现在决策者因在位时报酬偏低,退休后待遇不高而缺乏工作积极性;其次是缺乏科学和可操作的政绩评价标准,无公开、全面、真实、连续的业绩档案记录,难以体现个人荣誉;最后是个人成就感难以获得。例如,决策团体中有些成员争功诿过,导致别的成员丧失积极性等。决策成员的责、权、利不对称,导致城乡规划决策者态度消极。由于激励不相容,决策成员不承担责任、随意决策的事情时有发生,这将最终导致城乡规划决策失误。

同样,专家和公众参与城市规划决策时也存在激励不相容现象。专家、公众参与决策和监督的积极性不高,甚至不愿意参与城乡规划,究其原因是由于其付出的成本和收益不成正比。例如,参与规划咨询和评审的专家的选择受到随意控制,可能出现发表不同意见的专家不被邀请的现象。从公众角度看,城乡规划是一门专业技术比较强的工作,一般非专业的市民想要了解城市规划就比较困难,加之决策信息的不公开,公众不愿意花费较大成本去主动参与决策。

因此,需通过设置适当的激励机制,使得决策者在行使权力的同时也要承担相应的责任,以达到激励相容,以激发城市规划决策者“趋利”的本性,调动城市规划决策主体的能动性,使其在城市规划决策过程中,积极发挥在收集、整理加工、传递和储存城市规划决策信息上的优势。这既节省了相关各方搜集、处理信息的交易成本,又避免了相关各方因占有信息的不完全和不对称而出现决策失误。

2 约束欠缺导致决策权力失范

在城乡规划决策过程中,权力精英的价值偏好能否受到约束,是城乡规划决策机制是否健全的重要标志。然而,实际情况恰恰是权力精英的价值偏好难以约束,由此导致决策权力失范。在城乡规划管理领域,权力失范主要表现为:以权代法,决策行为短期、随意、不连续和在决策过程中权、责、利划分不清等。规划管理权力失范之所以发生,是因为委托人(公众)对�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号