审议,标志着我国依法编制规划和实施管理的基本制度初步建立,城乡规划工作进入法治化阶段。与此同时,在国外土地分区管制(区划)理念的影响下,上海、广州等城市开始编制控制性详细规划,作为城市总体规划和修建性详细规划的中间层次,对城市建设进行具体的定位、定量、定性和定环境的引导及控制,实现与社会发展新形势的有效衔接。

本阶段,城市规划法治体系建设有了飞跃性的发展。《城市规划法》确立了规划作为政府行政职权的地位,将规划行为限制在法律范围内,使城市规划开始具备一定的权威性,逐步由技术走向管理,由政策走向法律。

4. 1990年至今:公共政策性规划促使法治体系日益完善

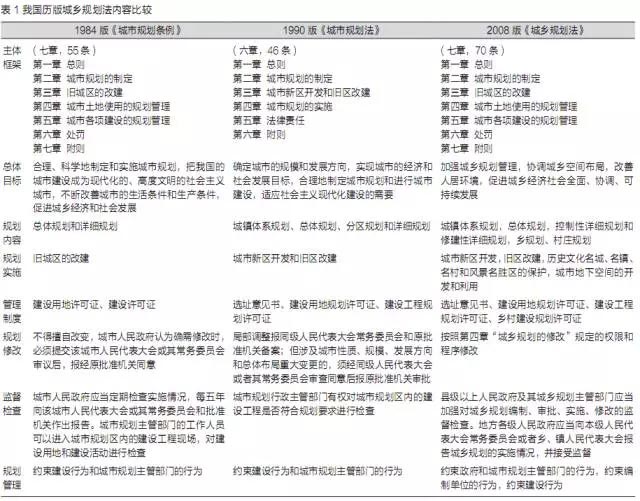

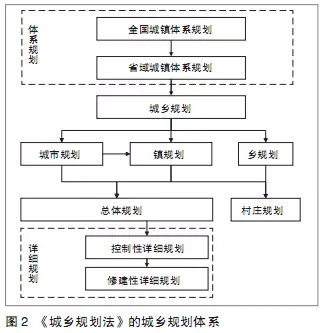

20世纪90年代至今,国家和地方出台了一系列的法律、法规与规范,开始高度关注城乡规划法治化建设。1993年,国务院颁布的《村庄和集镇规划建设管理条例》要求促进农村地区健康发展,成为乡村规划工作的基本法律依据;2005年发布的《城市规划编制办法》强调控制性详细规划的编制和实施,要求促进公众参与,强化控制性详细规划的法定地位;2007年公布的《城乡规划法》确立了城乡规划编制、审批、实施和修改的制度框架,推进了城乡规划督察员制度、公众参与和社会监督制度、问责追究制度等规划制度的建设(表1,图2)。同时,这一阶段的城乡规划突出强调法定规划的编制和实施,明确总体规划中城市综合交通体系规划、城市水系规划与历史文化名城保护规划等专项规划的编制,提出要“严格实施依法批准的省域城镇体系规划、城市总体规划和风景名胜区总体规划”,督促各地在规划编制中落实“四线”要求,严格实施“四线”规划管制。

本阶段,城乡规划法治建设取得了较快发展,通过多项法律、法规的颁布,确立了现行城乡规划依法工作的制度基础,提高了城乡规划的科学性、权威性和严肃性。然而,城乡规划仍存在法律法规执行不力、缺乏事前事中监督、规划管理工作拖沓和违规,以及规划管理人员失职、渎职等问题,仍需进一步强化城乡规划法治能力,保障城市健康发展。

5. 小结

我国城乡规划法治体系建设起步较晚,虽然近年来其重要性不断提高,建设速度逐步加快,体系构成日趋完善,但是距离十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出的“完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化”的总目标还有较大差距。因此,将城乡规划法制建设纳入国家治理体系中进行研究,通过法治的引领和规范,增强城乡规划的科学性、权威性、严肃性和强制性,有助于依法规划、建设和管理城市,进一步促进各治理主体的协调匹配,正确处理好政府、市场和社会关系,促进城乡规划法治体系在我国治理体系中发挥更加重要的作用,为市场经济、民主政治、先进文化、和谐社会和生态文明的建设与发展提供制度保障。

新时期城乡规划法治体系建设的背景与趋势

1 治理能力现代化要求城乡规划尽快融入国家治理体系

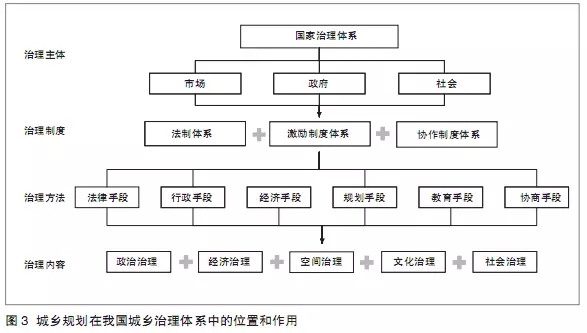

2013年,十八届三中全会提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”的总目标,要求深化行政体制改革,建设法治政府和服务型政府。国家治理能力现代化的核心是通过建立政府、市场、社会多元主体共同参与并发挥作用的制度框架,解决政府主导资源配置、过度干预和过度管制的问题,强化政府、市场、社会多元主体的协同合作。

城乡规划作为一项以空间为核心的公共政策,是国家城乡治理体系的重要组成部分,具有多元主体参与和多元利益协调的特质,与国家治理能力现代化的思路相契合。伴随着分税制等政策的推进,地方政府拥有更大的自主权,获得了经营城市的手段,城乡规划涉及到大量社会公共资源的分配和调控,使得规划管理方式急需向公开化、民主化的治理模式转变。因此,新时期城乡规划应逐步完善治理结构和制度,保障城乡治理中政府与企业、市民等主体的协商及合作等,提高治理的公平性,尽快融入国家治理体系,促进国家治理能力现代化 ( 图 3)。

2 依法治国要求城乡规划推进法治化建设

十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号