、提升迅速应对变化的能力等新战略,以适度的柔性管理促进企业的发展。

此外,柔性的生产经济活动往往还根植于地方社会文化环境当中,与生产的集聚区形成一个紧密关联的系统,这一特征在我国半城市化地区体现得较为突出,最直接的就是出现了众多“3合1”(即生产、销售与居住功能三合一)空间,这也是传统的柔性自组织形态。通过笔者近两年对我国汕头半城市化地区的研究,发现基础条件本身就复杂的空间资源与具有强不确定性的柔性经济叠加作用后,产生了几类空间分异效果,故需要进一步对这些空间的区别及内外要素进行整体解读和认知,进而提出空间优化路径。

半城市化地区的柔性集聚与空间细分

1 柔性集聚下的 4 类空间细分

鉴于我国城市和乡村用地性质的差异以及半城市化地区未来发展空间的潜力特点,笔者对半城市化地区进行进一步细分,划分为中心城区、开发区、乡镇和村庄4类空间。其中,中心城区包括老城区和新城区;开发区包括区属和镇属两类;乡镇包括“3合1”空间、小厂房及镇区3类;村庄包括“3合1”空间、村宅和农田(包括水体)3类。针对半城市化地区本身空间条件复杂、增量空间有限且分散的情况,需要将划分的4类空间分别与未来空间优化中的存量与增量空间形成初步对应关系。

2 柔性集聚下空间功能差异的体系化解读

根据每类空间的可能用途和潜在问题,从社会、经济、环境与市场维度进行要素归纳,辨析体现4类空间功能差异的积极要素和消极要素,以此构建覆盖全部空间资源的认知“断面”,形成对柔性集聚空间的体系化解读 ( 图 1)。

由上述解读可以看出,分异的4类空间同时存在着积极要素与消极要素,而4类空间细分后的要素特征则更为多元。因此,探讨针对4类空间资源的优化路径,也应该体现多元化的层次特征,不能只侧重某一类空间,而是需要建构系统性的创新思考过程和创新性的空间功能结构体系。

创新空间系统功能结构体系构建:

系统统筹下的空间优化方案

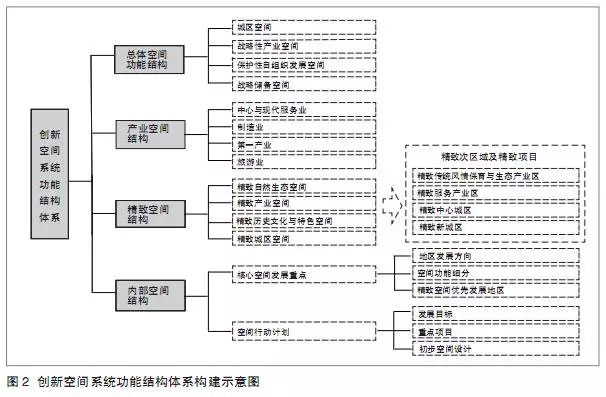

针对半城市化地区强自组织特性带来的空间基础条件复杂性和强不确定性导致的柔性经济特征,传统的城市空间结构已经无法阐述并指导复杂空间的优化。因此,本文探索性地提出以系统统筹优化为路径,构建创新空间系统功能结构体系的空间优化方案,即主要通过总体空间功能结构、产业空间结构、精致空间结构和内部空间结构4个互联的统筹要点,突出总体空间结构和针对不同特色空间分异特征提出的优化路径 ( 图 2)。

在创新空间系统功能结构体系中,总体空间功能结构要求跳出传统结构的点、线、面的表达方式,而基于柔性集聚下分异的4类空间特征,形成以城区空间、战略性产业空间、保护性自组织发展空间和战略储备空间为引领的创新空间系统。产业空间结构是围绕柔性发展特征,分别从中心与现代服务业、制造业、第一产业、旅游业等方面提出产业空间发展引导。精致空间结构强调空间元素和区域特色的互动关系,通过划分精致自然生态空间、精致产业空间、精致历史文化与特色空间、精致城区空间,形成4类精致空间元素,进而在区域层面构建精致传统风情保育与生态产业区、精致新城区、精致中心城区、精致服务产业区等精致次区域。内部空间结构主要根据总体空间功能结构的4类创新空间,以空间的充分利用为目标,对近期实施地段和重点地段提出细化功能布局与空间结构。因此,可以认为创新空间系统功能结构是基于空间功能差异建立的一个相互关联的空间体系,也是一种切实以功能为引领的、跨越地方行政边界局限的空间功能优化方法。

创新空间系统功能结构体系在汕头澄海区的构建

1. 汕头澄海区:典型的半城市化柔性发展地区

(1)强自组织特性:以民营经济为带动的自组织生产模式

澄海区的强自组织特征体现在澄海区刚刚跨入工业化中期阶段,以OEM形式的加工装配制造业比重较大,产业高度仍待提升。澄海区的产业集聚度低,但民营经济十分活跃,成为澄海区经济持续发展的主要动力(图3)。从企业数量看,2010年全区规模以上工业企业中,中小型企业高达94%。从产值看,2010年规模以上民营�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号