内海疮痍背后的自然风光魅力,这使他意识到重塑濑户内海的迫切性,他斥巨资购买下濑户内海的直岛部分地区进行旅游地产开发。为了提升直岛的知名度,1992年他与建筑师安藤忠雄合作,安排其主持设计直岛的酒店和美术馆,从而使直岛开始受到关注。福武总一郎借由这个契机开始思考以艺术作为核心的复兴手段,重塑地区活力。

3.“艺术之岛”营造阶段:系列化的艺术活动塑造

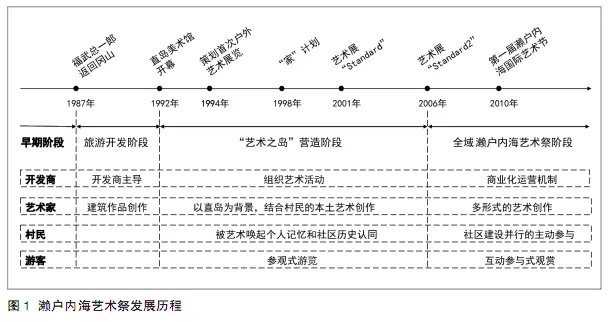

直岛当代艺术博物馆的开幕,打出了第一张“艺术名片”,福武总一郎紧随着的目标是营造全域的艺术氛围,塑造“艺术之岛”。从1994年的首次户外艺术展览“Out of Bounds”开始,福武总一郎陆续策划了数次艺术展览,其中1998年的“家”计划真正使艺术和本地村民产生紧密联系。艺术家将江户时代遗留下来的古旧房屋进行改建,借助现代艺术的方式唤起居民的本土记忆,创造了兼具时间记忆和前卫体验的直岛专属艺术作品。通过多个艺术活动,直岛的艺术氛围得到不断强化,也吸引了更多的游客。同时,乡村社区自身也逐步发展成熟,村民的自主性借由一系列艺术互动被唤起,开始主动参与到乡村营造中。

4.全域濑户内海国际艺术祭阶段:“艺术之海”的诞生

直岛在一系列的艺术活动开展后成为炙手可热的旅游目的地,草间弥生、安藤忠雄和大竹伸朗等前卫艺术家的作品更使其蜕变为艺术的圣地。2010年,日本总务省、经济产业省和国土交通省等政府部门也试图依靠直岛推动周边的荒废岛屿复兴,同年7月,由香川县总体策划的濑户内海国际艺术祭正式开幕(图1)。首届艺术祭将艺术活动扩展到了包括直岛在内的7个岛屿上,超过130位国内外艺术家前来进行创作,三个月的时间共吸引了94万人次到访,到访人数超过事前预计的3倍;三年后,第二届艺术祭的活动范围更是扩大到了14个岛屿和港口,并融合更丰富多样的艺术活动,使游客在巡游不同岛屿的艺术作品的同时,邂逅美丽的濑户内海风光。濑户内海诸岛摸索出了成熟的借由艺术作为媒介实现区域复兴的路径,其“艺术之海”的地位逐渐明晰。

四、治理结构视角下日本濑户内海地区艺术复兴机制剖析

1.艺术家—艺术转型的吸引核心

艺术家是濑户内海艺术祭的绝对主角,其艺术创作是后续一切活动吸引力的源头。自21世纪以来,当代艺术创作日益重视艺术家、作品场所与观者之间的相互关系。在濑户内海艺术祭中,艺术作品和社会、自然、环境越来越紧密契合,促使当代艺术的公共性转化。不同于传统户外艺术展,濑户内海的艺术作品不再一次性地随展览结束而被拆除,已然转变为当地公共事业、公共艺术景观的一部分。散落诸岛的艺术作品和特定的空间相结合,创造出独一无二的艺术语境,且不能被复制到别的美术馆中。

艺术家先是受到企业集团的邀请进行艺术创作,而创作又以乡村为背景、思考如何让村民参与创作,最后再用艺术作品去吸引游客。在这一过程中,艺术家本身并没有主导大规模的物质空间更新,而是创造艺术作品,使之成为新的吸引点,并促使文化艺术产业和旅游产业的融合,催生出了众多新型产品和服务。艺术家实际上成为联系各个治理主体的纽带,并改变了乡村建设中由上至下或由下至上的单向流动,缔结了网络式的治理结构基础。

2.开发商—文化资本的商业运作主体

法国社会学家皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)认为任何与文化及文化活动有关的有形和无形资产,虽然不像经济资本那样可以进行量化操作,但是却发挥着与金钱和物质财富等经济资本相同的作用。从安藤忠雄为直岛量身定做的艺术建筑开始,福武总一郎便嗅到了“文化资本”(Cultural Capital)的巨大价值。随后,贝乐思集团(Benesse Holdings, Inc.)以及福武财团共建的“贝乐思直岛艺术基地”负责后续项目运作,通过一系列的博物馆、艺术建设活动将地区的文化资本“场域化”,岛屿逐步蜕变成为当代艺术和建筑的朝圣之地,当地的酒店业、民俗展示及餐饮业得到繁荣。

而后,开发商通过成熟的商业运作方式,包括宣传、营销、策划及运营等环节,对文化资本进行持续性经营,通过推广艺术获得商业回报,使得直岛的“文化资本”进一步成为地区复兴的触媒。多样的宣传方式很好地推广了艺术节,多种宣传渠道并行也体现出商业运作机制的成熟,而相关的旅游附属产品,如鉴赏护照、游览通票等游览产品进一步加强了艺术的消费。

濑户内海艺术复兴在商业资本运作与艺术观览中寻找到了一个平衡点,使资本成为激发要素流动的触媒,但又不至于过分商业化,使得艺术“符号化”“空洞化”。开发商在这一过程扮演了一个组织者的角色:财团邀请艺术家进行持续性的艺术展览,投资基础设施建设,帮助乡村社区缓解资金困境,运用成熟的商业运�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号