|

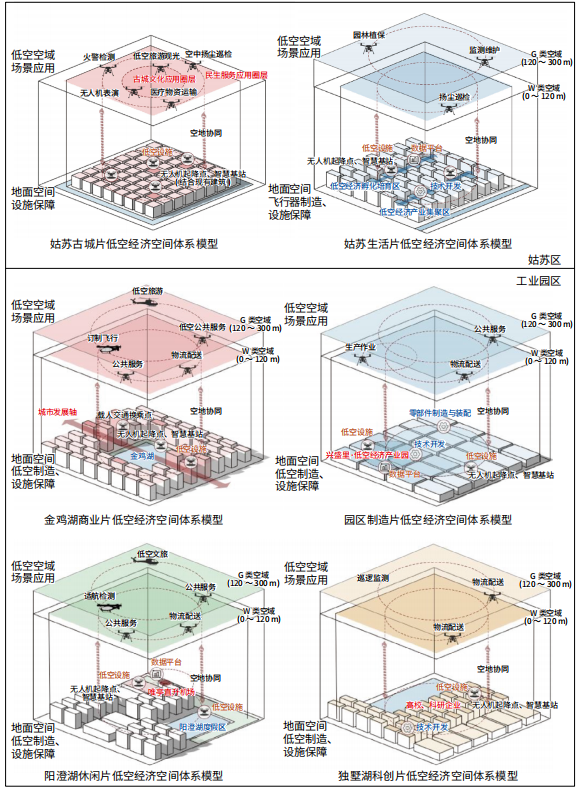

【规划设计】低空经济空间体系构建及规划衔接——以苏州市为例

[2025/09/02]

|

| 摘 要为进一步梳理低空经济空间体系框架,强化低空空域规划管控与应用,立足苏州市低空经济发展现状,依托对低空经济体系的深入解读,将产业布局与体系层级落位至空间层面,以此构建低空经济空间体系。基于该空间体系的差异性与关联性特征,进一步梳理市级低空经济空间体系的构建逻辑,顺应“市域—区级—片区”3个层级,围绕低空制... |

|

| |

|

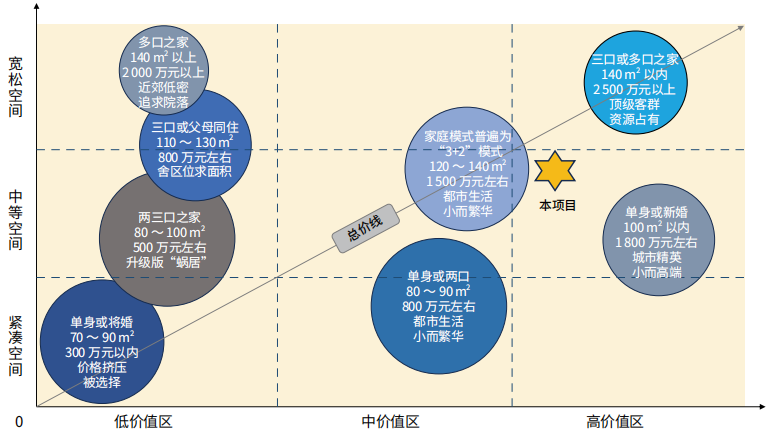

【规划管理】供求关系新变化下土地价值捕获工具失灵与重构——以广州为例

[2025/09/01]

|

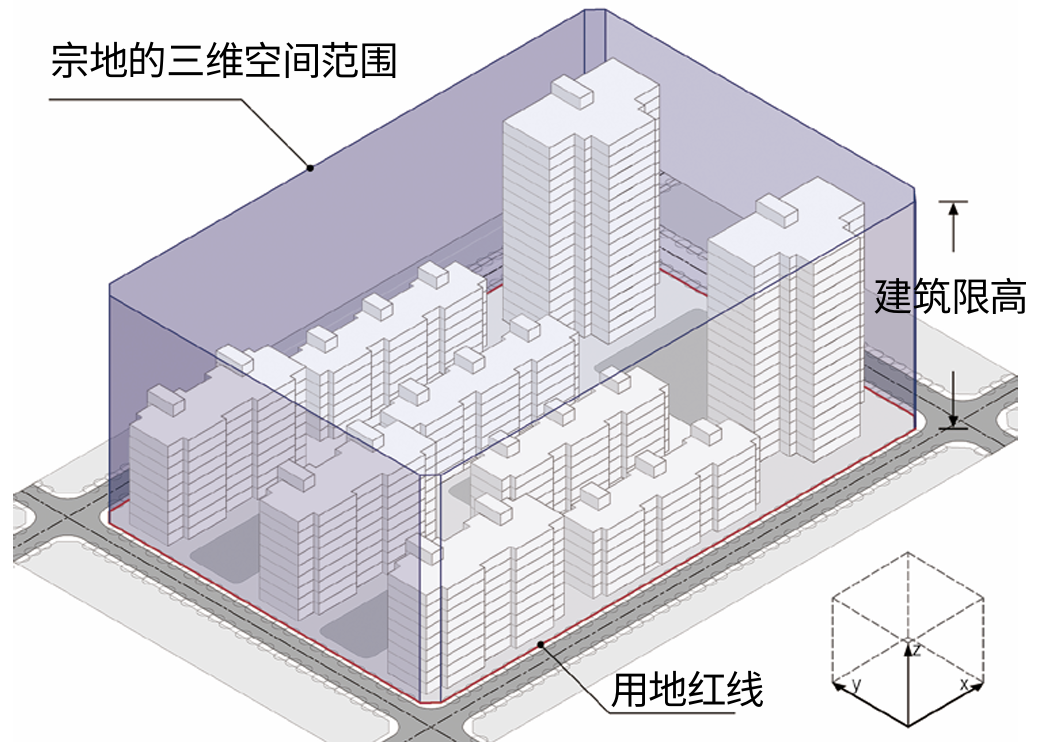

| 摘 要分析2021年1月至2024年9月广州住宅用地供应情况,并与上海、杭州进行横向对比,解剖典型土地流拍、终止出让案例情况,总结土地价值捕获工具失灵的具体表征。从土地储备、规划、招商、出让4个环节,以及地块区位、大小、形状、容积率、高度、配建与代建、交地标准、评估价、周边土地库存9个细分因素,解析土地价值捕... |

|

| |

|

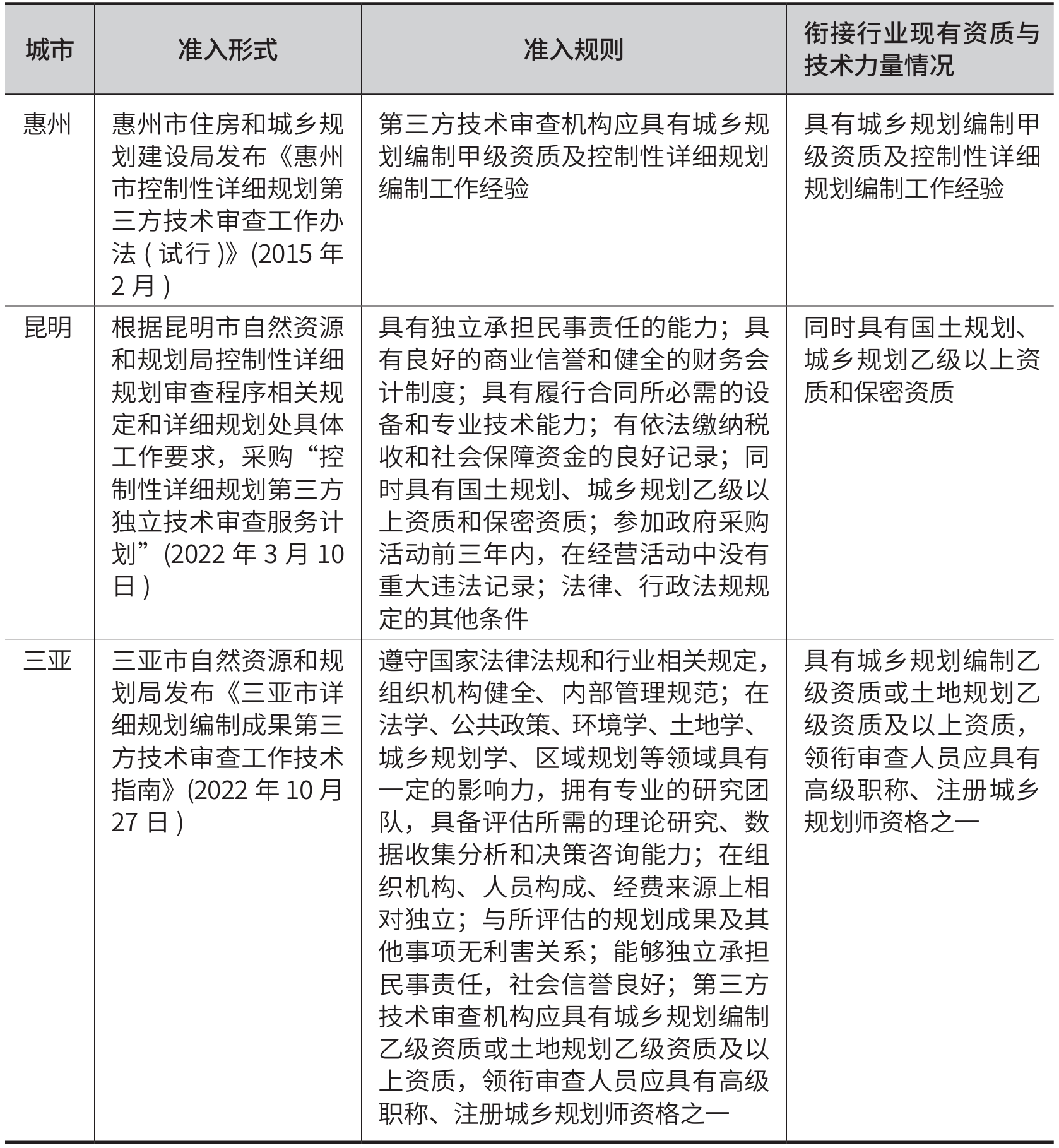

【规划管理】详细规划第三方技术审查:内涵、逻辑与机制

[2025/08/29]

|

| 摘 要随着自然资源全领域、全要素治理的持续推进和各地对存量空间资源的深度开发利用,国土空间详细规划编审工作的广度与深度不断拓展,推行编审分离与第三方技术审查,成为提升规划编审工作质量和行政管理效率的重要措施。结合产品审核和建筑行业审查分析阐述第三方技术审查的内涵,总结当前第三方技术审查行业机制建设和审查工作组... |

|

| |

|

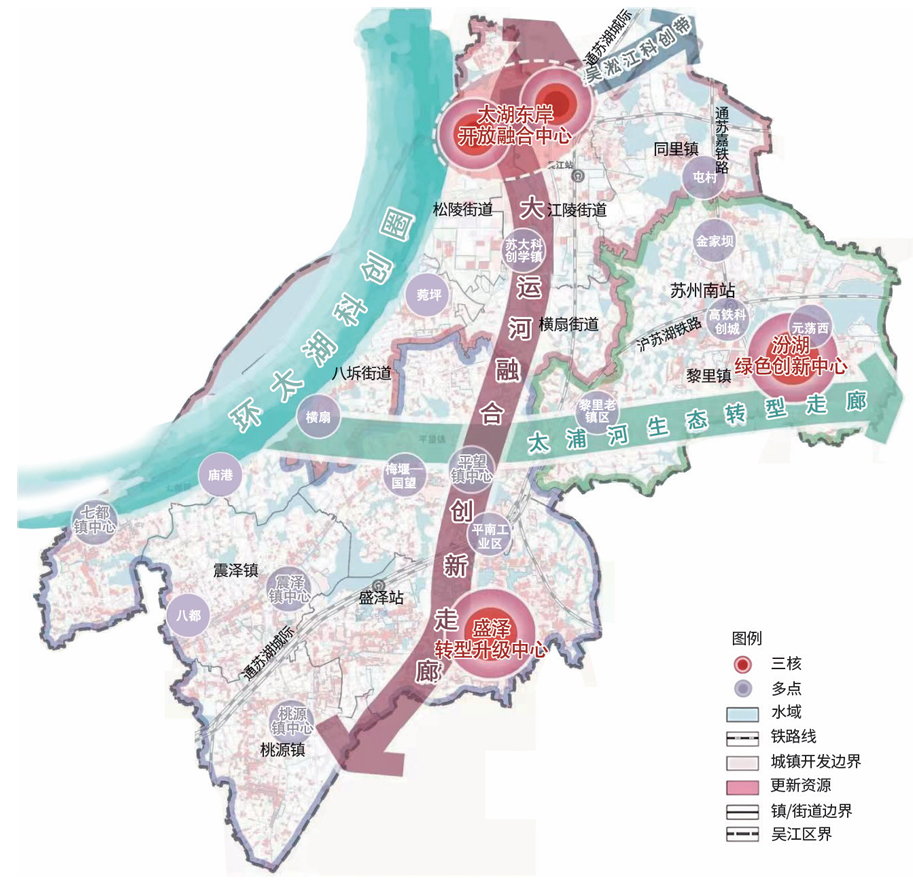

【规划管理】全生命周期视角下城市更新实施模式与实践——以苏州市吴江区为例

[2025/08/28]

|

| 摘 要随着我国各地城市更新工作的持续推进,全生命周期理念逐步被纳入城市更新政策和实践行动,强调从系统性和全局性视角强化城市更新实施。面对当前城市更新实施的碎片化问题,基于全生命周期理念,从时间维度、生命维度、环境维度对城市更新内涵进行再定义,提出“三三制”全生命周期城市更新理论框架,强调从“全过程联动、全要素... |

|

| |

|

【规划广角】以高效缓解热岛效应为目标的湿地生态网络构建——以杭州市为例

[2025/08/27]

|

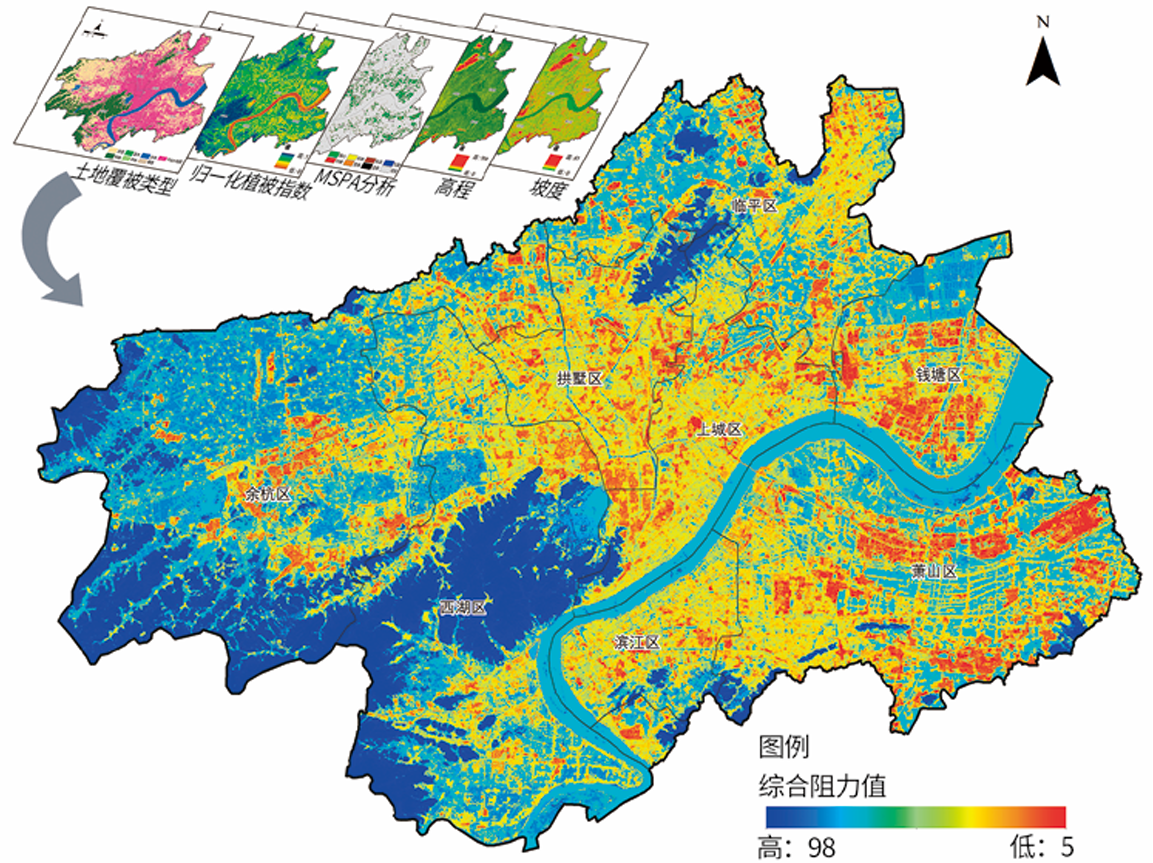

| 摘 要基于卫星遥感获取的真实地表温度数据,识别分析热岛网络的关键要素,并以高效缓解热岛效应为目标,构建湿地生态网络。以杭州市主城区为研究对象,首先基于形态学空间格局分析和电路理论,识别关键热岛廊道与夹点,展现热岛网络形态;其次,基于ArcGIS水文分析与功能湿地理论,构建湿地生态网络,并结合实际建设情况,针对... |

|

| |

|

【规划广角】历史城区地块演化特征与驱动机制——以北京外城为例

[2025/08/26]

|

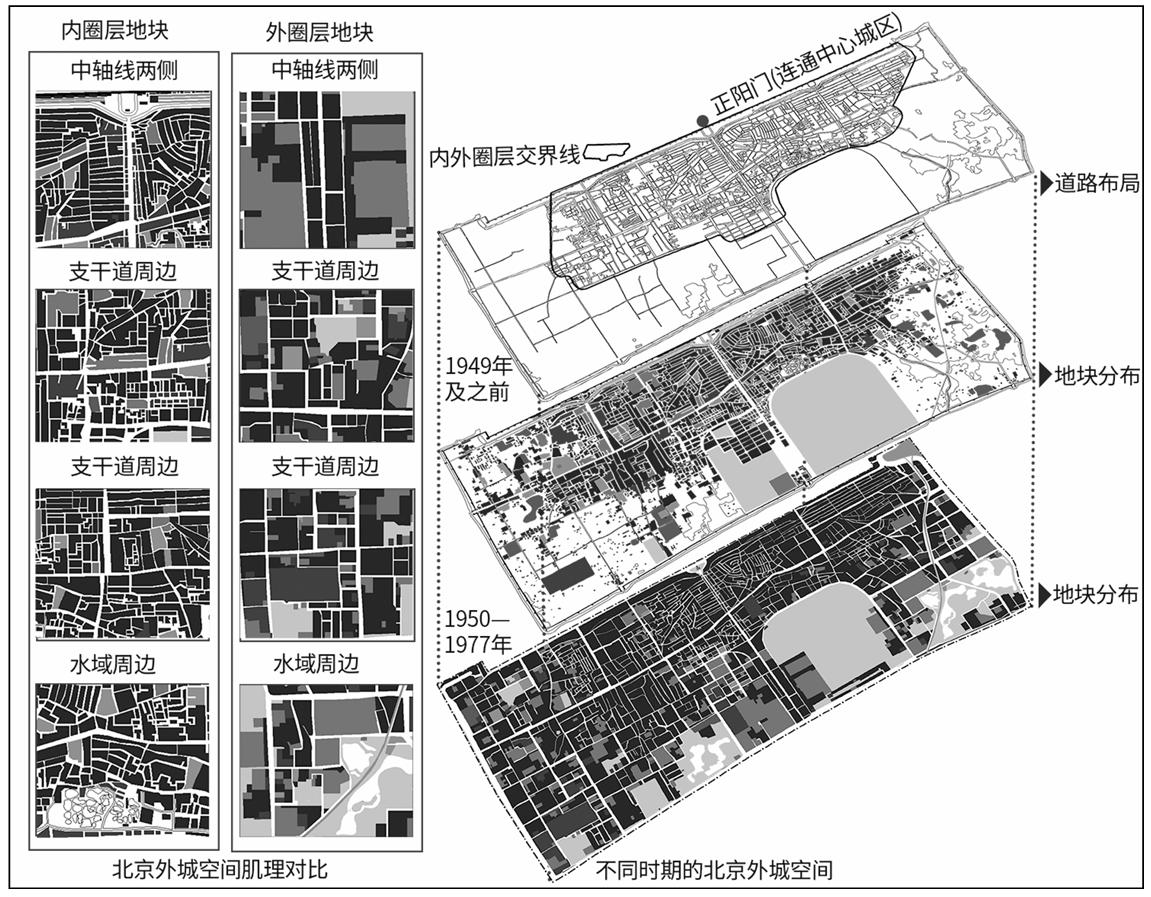

| 摘 要以北京外城为研究案例,以1949年的建成区边缘为界限划分内外圈层结构。通过对历史地图进行数字化处理,构建一个新型纵向空间数据库以及基于地块“功能—结构—形态”的多层级评价指标体系,用以识别多变量图类型。对地块类型和特征变化的统计分析表明:单个地块面积在0.1~0.5hm2的均匀地块组合,其空间特征的数值... |

|

| |

|

【规划设计】存量导向下城市体育活力空间嵌入式规划策略——基于盐城市主城区的实践探索

[2025/08/25]

|

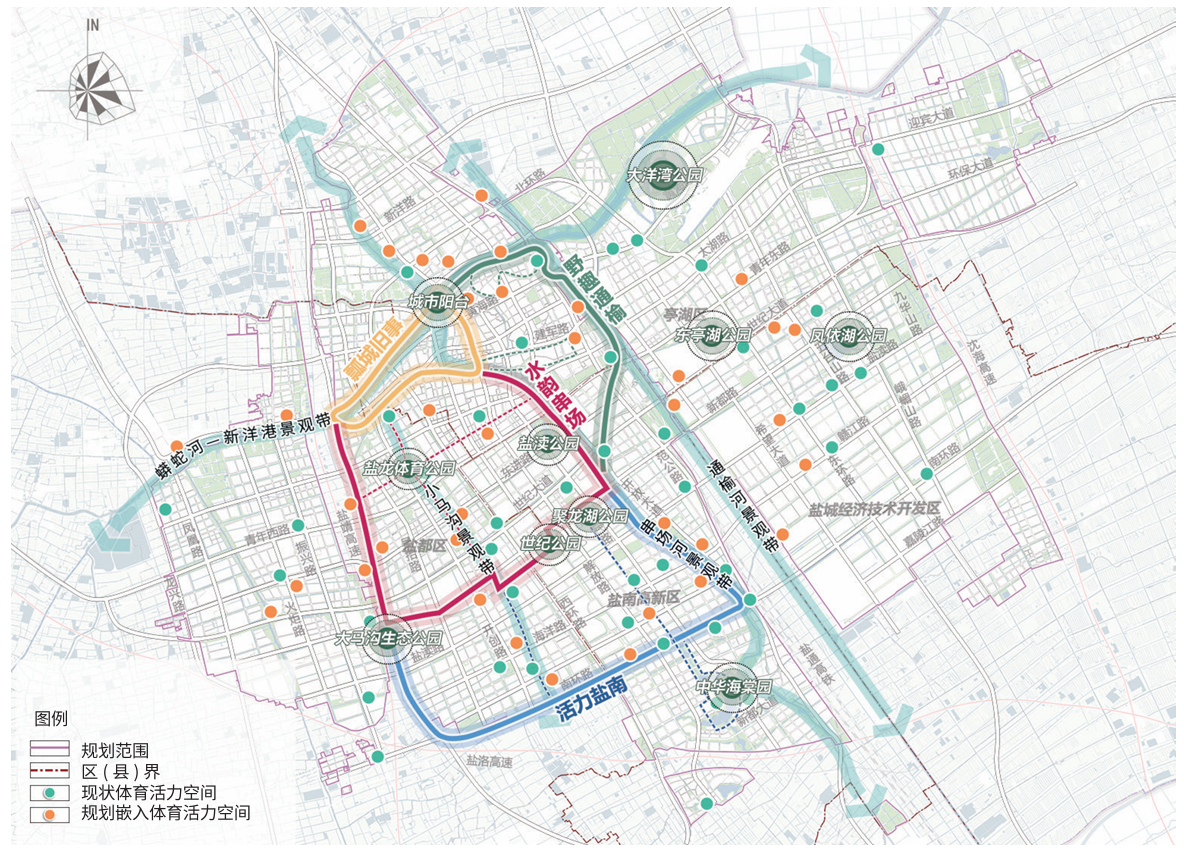

| 摘 要针对存量建成环境中体育活力空间面临的供需适配失衡、功能重构约束与运营持续性困境,提出嵌入式规划的理论框架与方法路径。通过解析空间价值生成机理,揭示存量空间改造中物理环境适配、功能复合响应与治理机制创新的逻辑耦合关系,进而构建“供需契合—整合联动—运动触媒—协同治理”的策略体系。结合《盐城市主城区存量土地... |

|

| |

|

【规划广角】低空经济下低空空域利用的规划应对策略

[2025/08/22]

|

| 摘 要我国的低空经济发展虽然已进入低空应用场景建设、低空资源开发利用阶段,但是仍缺乏对低空空域利用规划的深入研究,这在一定程度上制约了低空经济的持续、高质量发展。据此,从空地协同的资源利用规划视角开展低空空域规划研究:通过分析低空空域的资源属性与空间特征,厘清低空空域的规模容量测度、起降点与航路网络规划、空间... |

|

| |

|

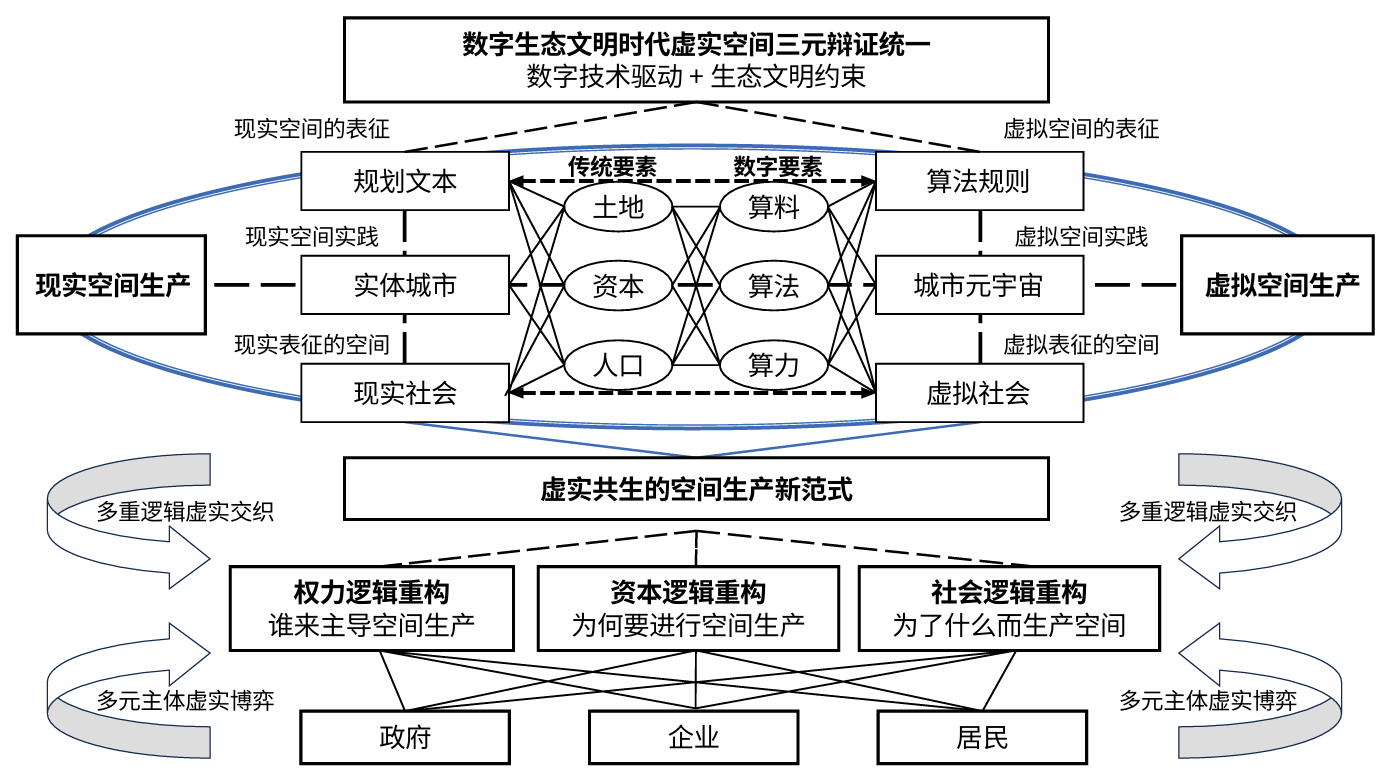

【规划师论坛】美丽城市空间生产的理论逻辑与建设策略

[2025/08/21]

|

| 摘 要从当前美丽城市空间生产的三重典型困境出发,基于空间生产理论,将研究视角从现实空间拓展到虚拟空间,系统分析数字生态文明时代空间生产内涵的新变化及虚实空间生产交互的新机制。在此基础上,剖析新时代美丽城市空间生产的权力、资本和社会3大逻辑变革,探讨虚实共生的空间生产新范式,提出美丽城市建设的策略:推动多元权力... |

|

| |

|

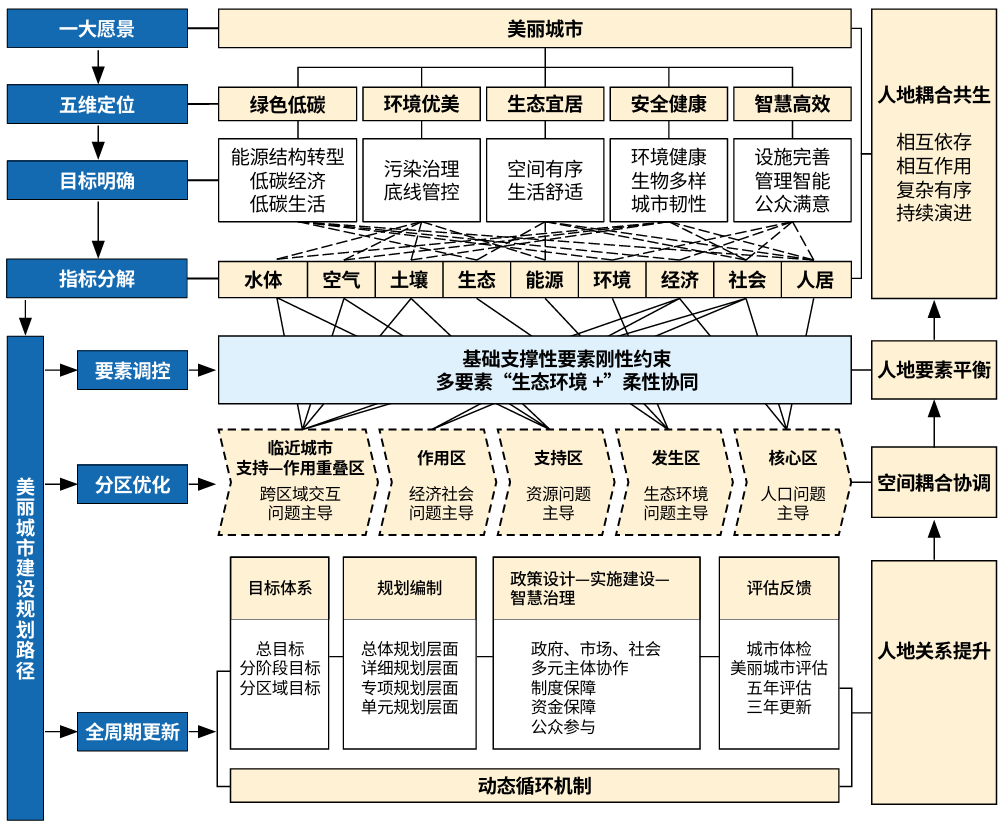

【规划师论坛】人地耦合共生导向的美丽城市规划建设框架和规划路径

[2025/08/20]

|

| 摘 要立足于人地耦合共生论,构建“要素调控—分区优化—全周期更新”的美丽城市规划建设框架。要素层面通过量化指标强化基础支撑要素的刚性约束,创新“生态环境+”多要素的柔性协同机制;空间层面重构“圈层诊断—差异施策—区域协同”的分区优化模式,精准提升全域空间效能;体系层面强调城市发展全生命周期更新,形成“规划—政... |

|

| |

首页 >

电子刊物 >

首页 >

电子刊物 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号