| 【PF】存量规划背景下城乡规划组织事权划分与改革 |

| 规划师杂志社 2016-08-02 17:23:56 |

| |

—社会组织”三方之间进行划分。

2.行政组织事权划分及改革

(1) 编制权层次明晰

增量规划时期,城乡规划编制是各级政府的管理事权,规划委托方基本都是政府(除修建性详细规划可由建设单位委托编制),由具备相应资质的规划编制单位承担具体规划事务。但在存量规划时代,城乡规划管理对象为已有的建设用地,其分属于不同的产权所有者,规划规模小而内容详细。此时政府因无力(人力、财力消耗)进行统筹规划而由规划编制组织者转变为审核者,规划编制委托方转变为各个产权所有者或其代理人(如社区业主委员会)。例如,厦门湖滨一里四里预制板房改造项目若由政府改造,则在最大限度增容后还需补贴40亿元,因而鼓励有条件的居民自己申请规划建设,政府为其提供协助—设计、找施工队、审批。

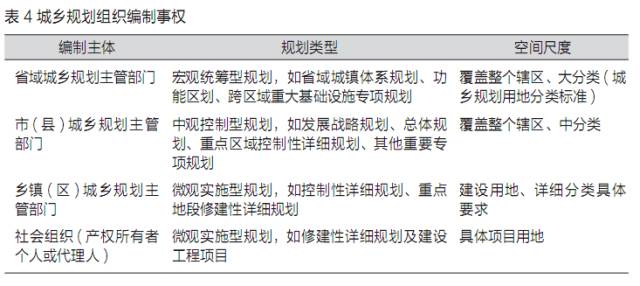

结合城乡规划组织机制对原有的城乡规划编制体系进行重新梳理,明晰各层次编制事权(表4),分为宏观统筹型、中观控制型和微观实施型,核心是在行政组织层级内将规划决策权上收,将规划实施权下移,如省域城乡主管部门负责全域规划统筹,市(县)城乡主管部门负责区域发展战略规划、总体规划等控制型规划,乡镇(区)负责详细规划等实施型规划,同时在决策过程中要加大公众参与力度,如规划委员会制度的专业化和社会化。修建性详细规划及建设工程项目编制等则进一步转移给业主个人、开发商或者其他行使代理权的社会组织自主申请委托编制组织(社会化规划机构)进行,需给予相应的规划法定效力,即一旦通过政府审批后则具有同等的法定效力。

(2) 审批权纵向下移

存量规划时代,城乡规划管理对象为所有建成区土地利用和各项建设活动。与增量规划以新编规划为主不同,此时城乡规划面临的是对既有建设的反复调整,规划周期将大幅度缩短;同时规划被管理者也涉及诸多建成区土地产权所有者,规划控制刚性将面临挑战,对于既有产权的用地功能、开发强度等不再由政府强制确定,而需综合考虑产权人的诉求,因此传统规划漫长的修编周期和复杂的审批程序将不再适应实际操作需求。城乡规划审批权将逐步向基层转移,赋予基层规划行政组织自由裁量权,上级对其履行监督职能。

审批权主要是在规划行政组织内进行划分,明确将“三级双向组织模式”下的下行政组织机构设定为“省—市( 县 )—乡镇 ( 区 )—X”3+X 级城乡规划主管部门(“X”设定为某低级别的行政组织)。统筹型和管控型规划报省级以上分级审批,实施型规划中的控制性详细规划报市级部门审查并由规划委员会审批,修建性详细规划和建设工程项目中除跨区域项目、敏感地区项目及重大项目等需报上级部门审查备案外,其他由乡镇 ( 区 ) 级部门审批。

(3) 实施权横向协同

存量规划时代,城乡规划管理的对象以建成后的土地利用和建设项目更新为主。在此过程中,因涉及土地的征收、拆迁补偿、土地产权置换及土地增值收益分配等问题时更多地需要国土资源部门的相关政策和制度予以保障实施,故需寻求与土地部门间的合作机制。在规划编制阶段加强总体规划和土地利用规划的衔接,促进“两规融合”,协调统一,有助于各项规划在城乡空间的落实。存量土地规划管理核心是土地的“二次盘活”,发生在规划实施之后,需突破“一书两证”管理制度,探索与土地管理部门的协作,从土地政策入手进行制度设计,以土地产权制度、征收制度及分配制度为依据进行实施管理。

(4) 监督权多向延伸。

在城乡规划三级行政组织体系中,主要是上级主管部门对下级主管部门行使监督权。存量规划时代,城乡规划的被管理者由政府和建设单位扩大到产权所有者,城乡规划组织机制演变为行政组织、编制组织和社会组织三方协作模式,因而监督权应多方延伸,既有行政组织层级内的监督,又有三方组织间的监督,尤其要加强社会组织的监督权。

3.城乡规划编制组织事权划分及改革

(1) 机构社会性分化

存量规划时代,行政组织对规划编制机构的影响减弱,规划机构将分化为A+X和B+X模式(“X”为任意其他规划机构)。其中,A+X模式以政府为主导,行政干预较强,主要服务于政府管理;B+X模式以市场为主导,行政干预较弱,主要向市场主体提供服务,� |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号